「世界が進むチカラになる。」をパーパスに掲げ、中長期的な成長を見据えた経営基盤強化やカルチャー改革を加速させる株式会社三菱UFJ銀行様。企業変革のために、人的資本経営の強化を最重要施策の一つとして掲げ、その一環としてキャリア採用強化を進めています。

同行は23年度の338名キャリア採用実績から、24年度は600名と採用目標を高く掲げる中、昨年より転職潜在層へのアプローチやマッチング率向上を目的にリファラル採用を開始され、積極的に促進されています。日本国内では6割の企業がリファラル採用を実施する一方で、「これからリファラル採用を始めたい」「改めて制度を見直したい」「促進を加速したい」といった企業も多い状況です。

今回は三菱UFJ銀行様の新卒・キャリア採用双方の責任者である船本様をお招きし、

・潜在層アプローチを強化した背景とリファラル採用における価値

・制度を開始するまでのステップと促進における取り組み内容

・リファラル採用を開始したい、促進したい企業のよくある懸念と三菱UFJ銀行様の考え方

・三菱UFJ銀行様の今後の展望

など、同行が制度設計時に意識したポイントや促進したステップ、具体的な取り組み内容など、リファラル採用を始めてから成果を出すまでのリアルな取り組みを語られた、好評のセミナー内容をご紹介します。

目次

- 登壇者紹介

- 採用市場動向と転職潜在層アプローチ

- 三菱UFJ銀行様の取り組むリファラル採用

- トークセッション&質疑応答

登壇者紹介

株式会社三菱UFJ銀行

人事部 採用・キャリアグループ 次長

船本 浩一 氏

2004年に株式会社東京三菱銀行(現:三菱UFJ銀行)に新卒として入行。中堅・中小法人 営業、大企業法人営業、企画業務を計10年経験し、米国で計6年半、ロサンゼルスで現地 子会社での非日系企業向け案件の審査、ニューヨークで現地日系企業の営業を担当。

2020年5月に帰国し、人事部 グローバルグループに異動。主に現地採用行員の企画業務全般、採用、ガバナンス、データ整備等を担当。

今年度より、採用キャリアグループの次長として、新卒・キャリア採用双方の責任者を担う。

株式会社TalentX

MyRefer CS部 部長

清木 孝信

株式会社マイナビに中途入社。媒体営業として中途採用領域を担当し、大手企業向けの営業・企画部門の責任者として従事。

2018年より採用部門へ異動、中途採用領域を担当。

2021年に株式会社TalentX入社。大手企業向けのリファラル採用促進のコンサルティングや新規セールスを担当。

現在はMyRefer CS部の部長として従事。

採用市場動向と転職潜在層アプローチ

有効求人倍率の上昇と大手金融機関の動向

清木:

2010年頃を境目に日本の労働人口は減少傾向にあります。また、有効求人倍率についてはコロナ渦の影響で2020年から2021年には減少傾向が見られたものの、2021年後半からは各社がキャリア採用を強化する背景から上昇傾向にあり、引き続き高止まりの状況が続いています。有効求人倍率の推移については金融業界でも同様の傾向がございます。有効求人倍率の上昇を背景に、金融業界では転職潜在層へアプローチが進んでおり、2024年8月28日(水)に日経新聞に掲載された記事※においても、『人材紹介会社を経由した受け身の採用では人手不足をまかなえない。』 『大手金融機関が中途採用を本格的に広げるため、潜在転職者の発掘に乗り出す。 』と記載され、金融各社の転職潜在層へのアプローチが注目されました。

※日本経済新聞「金融、潜在転職者を発掘へ 攻めの採用で人材確保」

なぜ転職潜在層へのアプローチが重視されているのか

清木:

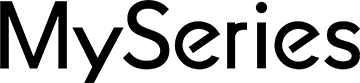

転職潜在層へのアプローチは金融業界に関わらず近年注目されています。人材紹介や求人媒体を活用し、積極的に転職活動を行う”転職顕在層”の方々は10年間人数が横ばいである一方、転職を希望するものの、実際には動き出せていない”転職潜在層”の方々は、2010年は618万人であったところから、2023年には1,007万人にまで増加しています。この増え続ける転職潜在層の方々を採用に結び付けられるかが採用成功の鍵とされており、企業は転職顕在層を対象とした既存の採用手法から、転職潜在層にアプローチできる新たな採用手法への変革が必要となっています。

※出典:総務省統計局 労働力調査年報

リファラル採用とは

清木:

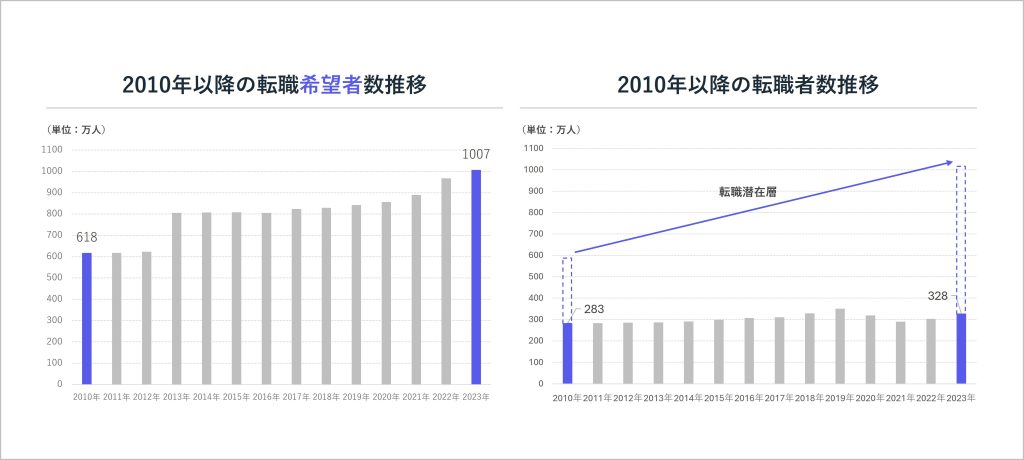

転職潜在層にアプローチできる採用手法はリファラル採用やSNS採用、オウンドメディアによる採用や、アルムナイ採用など多岐にわたりますが、今回はリファラル採用についてお話しできればと思っています。ご存じの方も多いかと思いますが、リファラル採用は従業員から候補者をご紹介いただく、つながりを活かした採用手法となっております。

国内企業におけるリファラル採用の実施状況

清木:

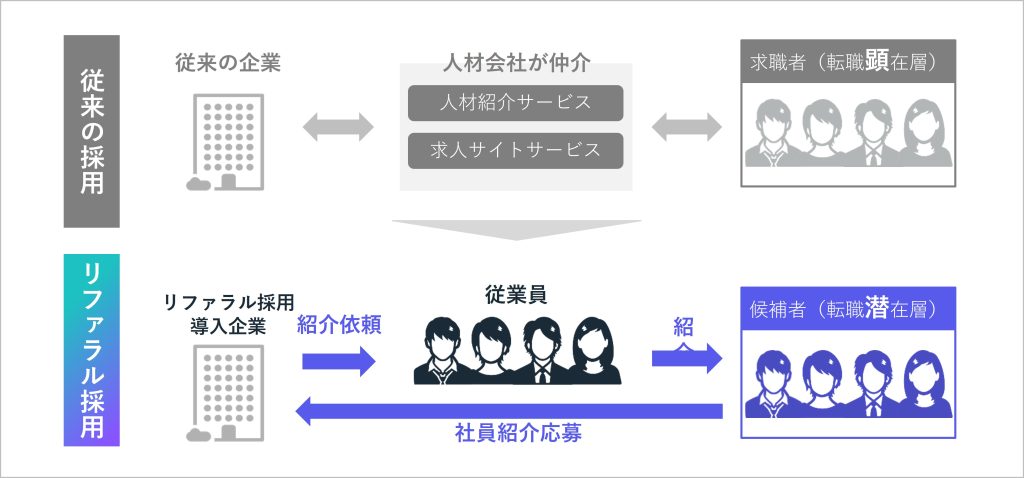

現在リファラル採用は、国内で6割近い企業様が実施されており、各社の実施状況は2018年と比較すると約20%上昇しています。一方で、リファラル制度はあるものの思うように成果が出ていない、リファラル採用を始めるにあたりどのように制度を作ればいいのか分からない、といったお声も多く伺います。今回はリファラル採用に取り組まれる三菱UFJ銀行様をお招きし、どのように制度を開始し、推進されているのかをお話しいただきます。

出典:TalentX|2024年1月 「リファラル採用の実施状況に関する企業規模・業界別 統計レポート」

TalentX|2018年11月「リファラル採用の実施状況に関する企業規模・業界別 統計レポート」

三菱UFJ銀行様の取り組むリファラル採用

既存の採用手法における課題とリファラル採用に取り組んだ背景

清木:

御行は昨年338名のキャリア採用実績から、今期は600名と高い目標を掲げていると伺いました。恐らく様々な課題と向き合いながら採用活動を実施されているかと思いますが、実際はいかがでしょうか?

船本氏:

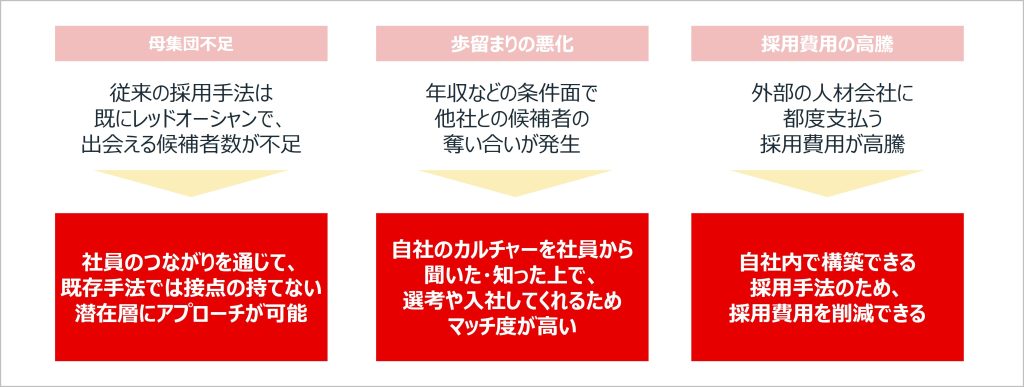

ありがとうございます。キャリア採用を始めたての頃や、採用数が少なかった頃は基本的にエージェント様にお願いしながら採用を進めていました。しかし予算の制約もあるため、年収の30%や35%のお支払いは苦しい部分もあり、採用費用の高騰が一番初めに顕在化してきた課題でした。また、必ずしも専門性のあるプロ人材だけでなく、第二新卒に近い20代中盤から後半の方々の採用も強化したいと感じる中で、多様性のある母集団の形成には苦戦していました。また、最終的に処遇等のお話をさせていただくタイミングで他社を選ばれてしまったり、入行後に社風に合わず数か月でご退職されてしまうケースもありました。

清木:

ありがとうございます。そんな課題を解消すべくリファラル採用を開始されたかと思いますが、様々ある採用手法の中でもリファラル採用に着目された理由についても教えていただけますか?

船本氏:

高い採用目標を達成するためには、転職潜在層へのアプローチを行うことが必要だと感じていました。リファラル採用ではエージェント様が接点を持てていない、候補者がエージェント様にコンタクトを取る前のタイミングで直接候補者と接点を持てることが魅力でした。またマッチ度の観点でも、カルチャーのミスマッチから退職に至る方が一定いる中で、「この友人であればカルチャーフィットしそうだな。」という感覚はエージェント様より行員が持ち合わせている感覚なのかと思っています。加えて、リファラル採用では従業員がリファラルの役割を担ってくれるため、コストの削減に繋がることも、ポイントの1つでした。

リファラル採用の展開ステップ

清木:

リファラル採用を開始するにあたり、どのように進めればよいか分からないといったお声も良くいただきます。御行においてはどのようなステップで開始されたかをお伺いできればと思います。

船本氏:

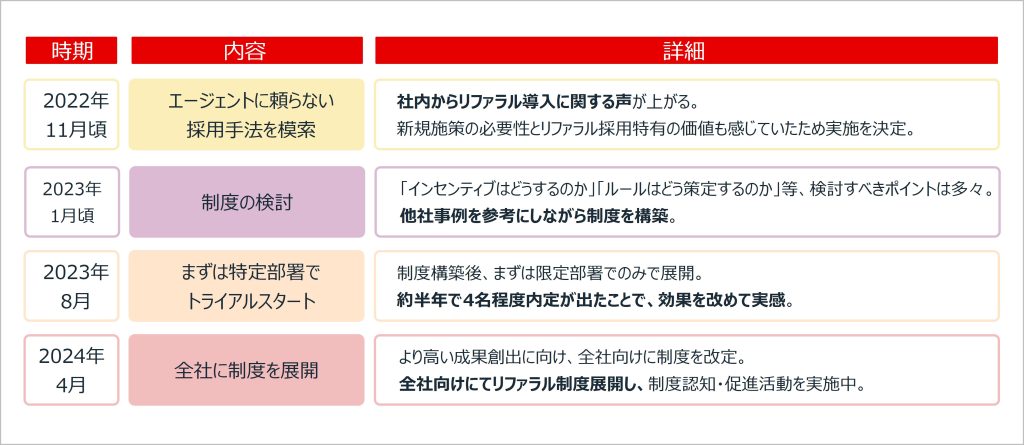

まずリファラル採用の入り口として、エージェント様に頼らない採用手法を広く検討し始めた頃が2022年11月頃でした。議論を重ねた結果リファラル採用に取り組む方針となり、色々な検討ポイントの洗い出しを行い、他社様の事例も参考にしながら制度の枠組みを作りました。実際に制度を展開し始めたのは2023年の8月頃で、まずはシステム領域のみでトライアルでのリファラル採用を行いました。約半年トライアル期間を設けて、4名の内定を創出することができ、この結果を踏まえて今年の2024年4月から「全行員がリクルーター」を目指し、全行員を対象にリファラル採用をスタートしました。

リファラル採用の促進に向けた取り組み

清木:

全行に制度を広げる中で、どのようにリファラル採用の認知向上や応募促進を進めていらっしゃるか、ぜひ具体的な施策もお伺いできればと思います。

船本氏:

正直なところまだリファラル採用という言葉を知らないという行員も多く、認知活動においては道半ばだと感じています。そのため、従業員向けのリファラル説明会は過去に何度か、また今年度も開催しましたが、これからも継続的に実施する必要があると思っています。

また行員に、よりリファラル活動を行っていただけるよう、情報を提供する取り組みも行っております。「なぜリファラル採用を行うのか」について一人ひとりが問題意識を持っていただければと思いますし、実際に友人・知人とお話しする際に当行のリファラル採用を想起できる状態を目指すためにも、時間をかけて認知活動は行う必要があるかと感じています。

加えて、トップマネジメントからのリファラル採用への期待値についても行員にお伝えできるよう、人事部長のインタビューを配信したり、インセンティブを設定したりという活動も実施しています。

清木:

ありがとうございます。ちなみにこの情報の発信は、どのくらいの頻度で実施されているのでしょうか?

船本氏:

情報の種類にもよりますが、月に1回から2回は発信するようにしています。おそらくもっと頻度を上げると、行員からするとお腹いっぱいになってしまうかと思いますし、もっと期間を空けてしまうと忘れられてしまうと思うので、現在の月に1回から2回の頻度が丁度よいと感じています。

リファラル採用の成果

船本氏:

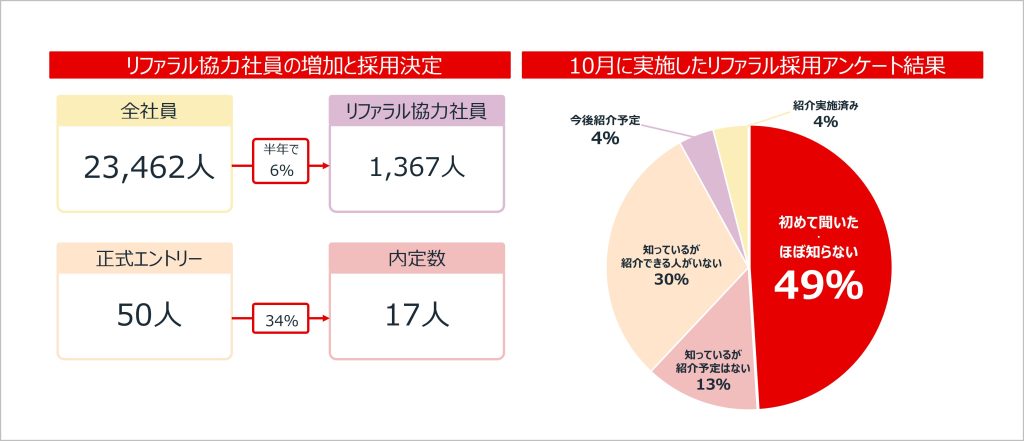

23,462名が今年のリファラル制度の対象となる行員数で、現状リファラル採用に協力してくれている行員がその内6%となっています。正直なところを申し上げますと、これが多いのか少ないのかは何とも言えないところではありますが、1,367名がリファラルの意義を理解し、友人・知人に紹介する活動を始めてくれています。

結果としては、正式エントリーとして50名にご応募いただいております。また、内定数は17名で、もしかすると評価が甘いのではないかと思われるかもしれませんが、正式エントリーの前にはポストを紹介するというステップもあり、ある程度業務イメージやカルチャーイメージがあってご応募いただく形がとれています。また、行員も候補者も双方厳選した紹介を行ってくれていると感じており、素敵な候補者の紹介が多い結果、高い内定率が出ています。実際に決定した方の紹介経路は、学生時代の友人や前職で一緒だった方など、幅広いつながりから紹介が生まれている状態です。

リファラル採用の伸びしろ

船本氏:

全行にリファラル制度を展開してから半年間、促進活動を行っていたつもりでしたが、社員にアンケートを実施したところ約半分の方が「初めて聞いた・ほぼ知らない」という結果で驚きました。まだこのリファラル採用について認知がない方々をどのように活性化していくかという所が今後の課題かと認識しています。

清木:

ありがとうございます。まさに継続的に情報は配信されているものの、「リファラル採用を行っていること」を広める難易度は高く、御行もより認知を広げるところの重要性は高いといったところですね。

今後の展望

清木:

最後に、今後の展望についても伺えればと思います。

船本氏:

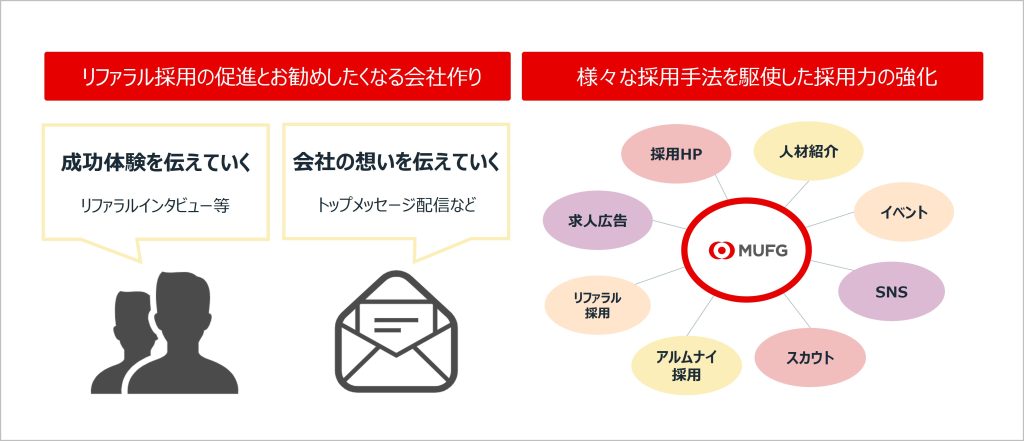

三菱UFJ銀行では引き続き、キャリア採用の積極的な強化を進めていく予定です。その過程において、採用手法を拡大していくことは中長期的な課題でもあり、力を入れて取り組んでいきたいとも考えています。その中でリファラル採用は一つの重要な手法だと考えておりまして、先ほどのアンケートのお話しにもありましたように認知度の向上や、必要に応じたインセンティブの見直し等の制度の修正についても行っていきたいと考えております。

清木:

船本様、制度の立ち上げからリファラル採用の取り組みまで詳細をお話しいただきありがとうございました。ここからは、後半のトークセッション移りたく思います。いくつかテーマも設けながら、参加者様からのご質問もいただいておりますので、船本様にお応えいただきたいと思います。

トークセッション&質疑応答

リファラル採用の制度を展開するまでの期間について

清木:

リファラル採用を開始するにあたり、社内のご調整など乗り越えなければならないポイントがいくつかあると思います。御行はリファラル採用の取り組みを意思決定されてから、実際に制度を展開するまでどのくらいの期間がかかりましたか?

船本氏:

実際に制度の検討を始めてから約半年でトライアルを開始し、トライアルスタートから9カ月ほど経過後に全行展開が可能となりました。ですので、約半年くらいで制度を仕上げた形ですね。先ほど採用手法を拡大していくといったお話をしましたが、実はリファラル採用についてはキャリア採用で入行いただいた行員から「うちはリファラル採用ないの?」といった声があり、本格検討するきっかけになりました。リファラル採用について知っている方がいてくださったおかげで、リファラル採用の制度に関する情報収集も進めやすかった環境でもありました。

インセンティブ設定時に意識したポイントについて

清木:

インセンティブを設定するうえで意識されたポイントはありましたか?

船本氏:

中々比較対象がないので、いくらのインセンティブを設定すればどのくらいの方が動いてくれるのかの答えがなく、非常に悩ましいポイントだと思っております。当行は新人でも経営層であっても、インセンティブの金額を同額にしていますが、今設定している金額が適切なのかも正解が出ていないと正直思っております。来年度以降は必要に応じて見直しもすべきだと思っています。

そのような中でも意識したポイントは、高すぎる金額に設定しないことと、一人当たりの年間入行人数を2名までと上限を設けたことです。本業に支障をきたさず、うまくバランスがとれる金額で設定できるよう意識しました。正直、リファラル採用を開始する前はインセンティブの金額を高く感じることもありましたが、同じ能力の方を人材紹介で採用すると考えれば、はるかに安いですよね。

監修者情報

監修 | TalentX Lab.編集部

この記事は株式会社TalentXが運営するTalentX Lab.の編集部が監修しています。TalentX Lab.は株式会社TalentXが運営するタレントアクイジションを科学するメディアです。自社の採用戦略を設計し、転職潜在層から応募獲得、魅力付け、入社後活躍につなげるためのタレントアクイジション事例やノウハウを発信しています。記事内容にご質問などがございましたら、こちらよりご連絡ください。