昨今、人的資本経営への関心が高まっており、経営戦略に沿った優秀な人材を中長期で獲得する必要性が高まっています。その一方で、労働人口の減少やジョブ型雇用の浸透などにより、人材獲得競争は熾烈を極めている状況です。この状況を打開するため、労働人口の多くを占める潜在候補者にアプローチして獲得する「採用マーケティング」が重要なテーマとなっています。

富士通株式会社は、「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」をパーパスとして掲げ、DX企業への転換に向けてサービスやビジネスプロセスの変革を推進しており、ジョブ型雇用の導入、それに伴う人事・評価制度の刷新など、ビジネスの変化に合わせて人材マネジメントも変革させています。社会の変化の速さに伴い日々人材ニーズが急速に変化するなかでも、ビジネスニーズにフィットする優秀な人材を獲得するために、様々な採用革新を進められています。

同社では、採用革新の一環として2018年からリファラル採用を推進し、累計のリファラル採用数は400名を突破しました。これまでリファラル採用に関して社員への制度浸透やその先の発展に向けた様々な施策を実施されてきましたが、現在では過去の運用時に得た知見や課題感をもとに、向こう5年のリファラル計画を策定されています。

本記事では、富士通株式会社 Employee Success本部人材採用センター シニアディレクター 松村 洋平 氏をお招きし、リファラル採用制度の企画期・導入期から発展期へと遷移されるなかで、直面した課題や推進してきた施策、今後の展望について語られた、好評のセミナー内容をご紹介します。

※当日の講演をより詳しくご覧になりたい方は、下記より「動画視聴」「レポートダウンロード」が可能です。

目次|6年で400名の採用を実現した富士通のリファラル戦略

- 登壇者紹介

- 採用市場動向と持続可能な採用の必要性

- 富士通のリファラル採用戦略

- 質疑応答・パネルディスカッション

登壇者紹介

富士通株式会社

Employee Success本部人材採用センター

シニアディレクター

松村 洋平 氏

‘03年 富士通入社、営業職(現ビジネスプロデューサ職)に従事

通信キャリア様を中心にアカウントセールス

‘22年 社内公募制度により人材採用センターに異動

キャリア採用全般を統括

株式会社TalentX

MyRefer CS部 部長

清木 孝信

株式会社マイナビに中途入社。媒体営業として中途採用領域を担当し、大手企業向けの営業・企画部門の責任者として従事。2018年より採用部門へ異動、中途採用領域を担当。

2021年に株式会社TalentX入社。大手企業向けのリファラル採用促進のコンサルティングや新規セールスを担当。現在はMyRefer CS部の部長として従事。

採用市場動向と持続可能な採用の必要性

採用競争が激化する日本の採用市場と転職潜在層アプローチの必要性

清木:

現在、日本では労働人口の減少が大きな問題となっています。総人口の減少は緩やかですが、特に若年層の労働人口が急減しており、これが企業の採用環境に深刻な影響を及ぼしています。

・労働市場の変動

労働市場の一例として、中途採用の有効求人倍率は2019年3月の1.2倍から2023年11月には2.7倍まで上昇しました。これにより企業の採用難易度が上がり、中途採用の目標を達成できる企業は減少しています。2013年度上半期には62%の企業が中途採用目標を達成していましたが、2023年度上半期には39%にまで減少しています。

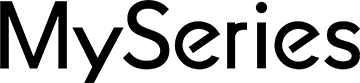

・転職希望者数と実際の転職者数

転職希望者数は2010年の618万人から2023年には1,000万人を超えましたが、実際の転職者数は同期間で、283万人からほぼ横ばいである328万人にとどまっています。このギャップが「転職潜在層」の増加を示しており、企業はこれらの転職潜在層をいかに採用に結びつけるかを考える必要性が高まっています。

時代の変化に応じた採用手法の必要性

清木:

従来の人材紹介や求人広告、ダイレクトリクルーティング、ハローワークといった外部のリソースを活用した採用手法ではなく、企業は自社のオウンドメディアやSNS、リファラル採用、タレントプール採用といった、自社のリソースを活用した「持続可能型の採用」を通じて転職潜在層にアプローチすることが必要になってきています。

そうした背景から、転職潜在層へのアプローチ手段の1つとして、自社の従業員のつながりを生かして候補者の方をご紹介いただくリファラル採用が注目されています。

リファラル採用に取り組む企業は年々増加

清木:

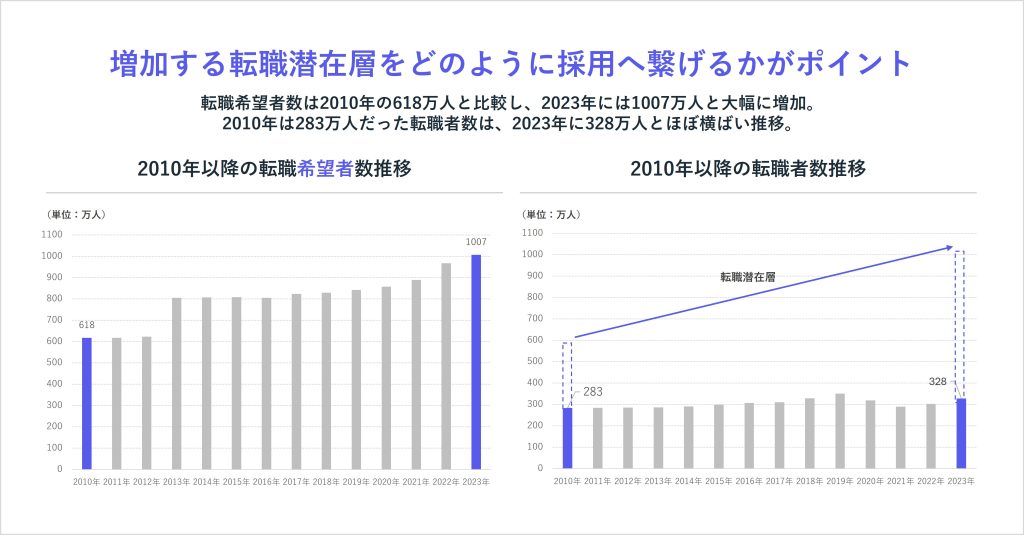

2023年度に当社が実施した調査では、6割を超える企業が「リファラル採用を実施している」と回答しています。2018年対比で20%増加しており、過去5年間で採用手法の一つとして浸透しています。

ここからは、一般的な採用手法になりつつあるリファラル採用を2018年より取り組まれている富士通様をお招きし、これまでの取り組みについて実際の事例を交えながらご紹介いただきたいと思います。

富士通のリファラル採用戦略

リファラル採用の強化背景

松村氏:

リファラル採用の強化背景は、大きく2つになります。

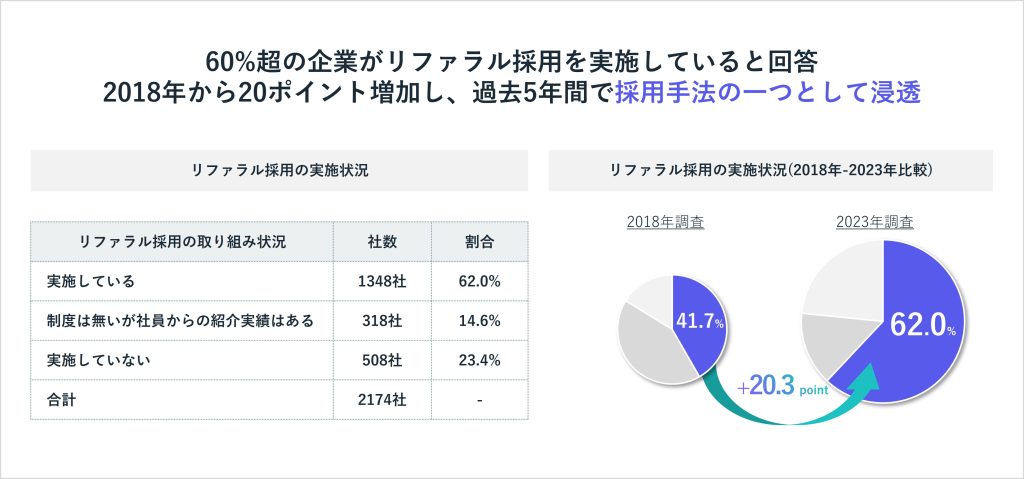

- 採用規模が年々拡大(内部環境)

キャリア採用目標数が、2021年には400名だったところから、800名、1000名と増加しており、2024年度は2,000名を目標に採用活動をしています。 - 採用競合企業の多様化・複雑化(外部環境)

採用人数が拡大しているところに加えて、採用競合の多様化・複雑化を感じています。これまでの主な採用競合は、SIerやベンダーでしたが、今では事業会社やコンサルティングファーム、ベンチャー・スタートアップといった具合に、どんどん多様化してきています。

当社としてもより良い方にきていただくことを目指し、新しい採用手法として、リファラル採用強化を一つの採用方針として掲げています。

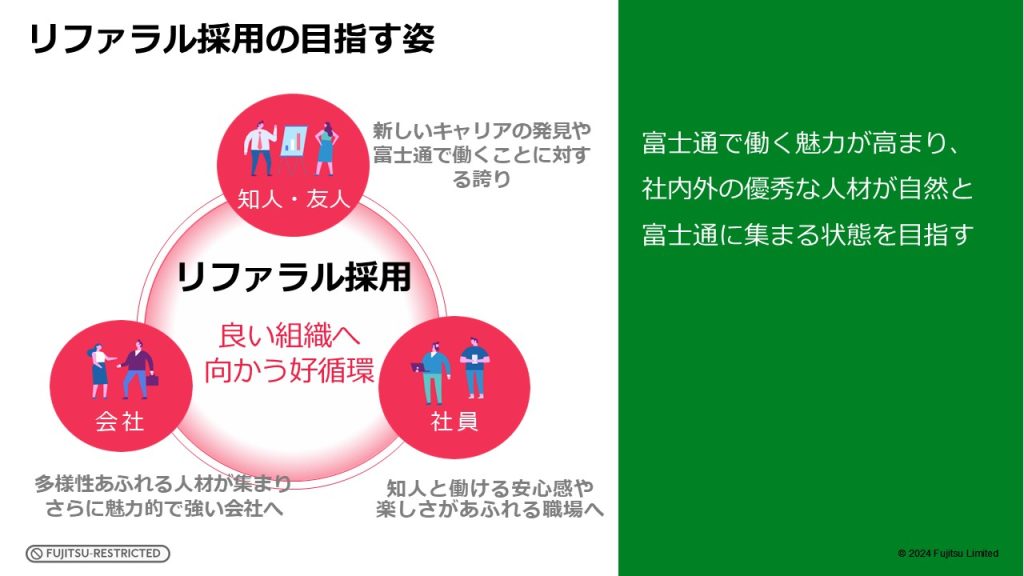

リファラル採用の目指す姿

松村氏:

リファラル採用の概要、戦略を含めてお伝えさせてください。当社で考えているリファラル採用は、以下の図の通りになっています。

三方良しの観点で記載しておりますが、上記図の左下にある会社と右側の社員、ご知人・友人(入社いただく方)すべてが良い方向に向かう好循環を作るのが良いのではと考えております。

会社で言えば、多様性あふれる人材が集まれば、より魅力的で強い会社になると思いますし、社員の方で言うと自らのご知人と一緒に働けるということで、安心感や楽しさがあふれる職場になると考えています。

知人・友人の方で言うと新しいキャリアの発見に向けて、より社員の方からリアルな情報をもらい、富士通の良いところも悪いところも知った上で入社いただけるので、ミスマッチも少ないですし、そこを誇りに思って働いていただけるところで、三方良しといった状態を目指しております。

このように、リファラル採用では、優秀な人材が自然と富士通に興味を持って集まる状態を目指していきたいと考えています。

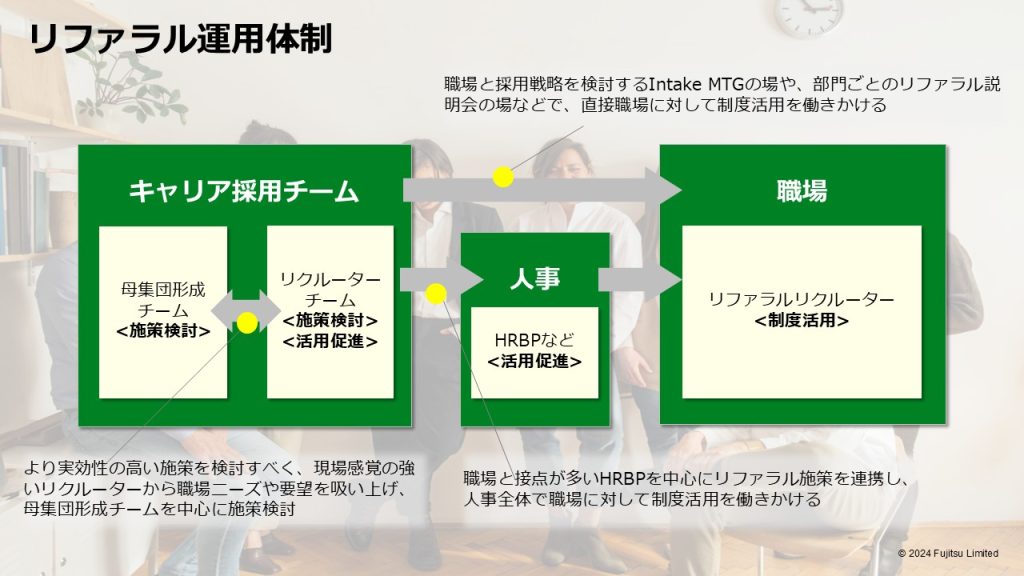

リファラル運用体制~三位一体となって推進~

松村氏:

当社のリファラル運用体制についてもお話しできればと思います。3つのファクターを描かせていただいておりますが、1つが私含めて「キャリア採用」です。人材採用センターの中でキャリア採用を行っている採用チームであり、図の一番左です。真ん中に書いているのが「人事」、主にHRBP(職場の人事)をイメージしていただければと思っています。一番右側が「職場」という形で、実際に事業部門や営業SE含めて、その職場のメンバーを示しています。この3つが三位一体の形でリファラル採用を推進していくことが理想だと考えています。

取り組みのポイントや工夫を上記図内の黄色の丸で描かせていただいております。

1つは左側のキャリア採用チームのところで、職場と対峙して採用加速を進めるリクルーターチームと、実際にリクルーターチームが進めるにあたっての各チャネル、リファラル採用だけではなくてブランディングやエージェント様との戦略などを考えるチームに分けて進めております。

キャリア採用チームでは、2つのチームがより実効性の高い施策を企画して、実際に職場に使っていただく形で落とし込めるよう連携を進めています。そして、キャリア採用チームで作り上げた戦略の施策を、真ん中にある人事部門と連携する形で、より職場の動きを吸い上げるのもそうですし、非常に多くの部門がある職場へしっかり浸透させることにおいても、HRBP(職場の人事部門)と連携するところが効果が高いと思い、ご紹介させていただきました。

最後、我々キャリア採用チームから職場へと、直接のパスがありますので、職場からダイレクトにお話を伺うこともそうですし、職場に向けて我々から直接リファラル採用の意義や活用方法をお話しさせていただくなど、制度活用の働きかけも行っております。

リファラル採用の変遷と成果

松村氏:

次に、これまでどのように取り組んできたのかについてもお伝えできればと思います。

2018年にリファラル採用を導入してから2年間を導入期としています。社員がリファラル採用について何も知らないところから進めたので、まずは認知を高め、より多くの方に知ってもらうところを目的に進めていました。

一定の認知を獲得した2020年から2022年度に向けては、拡大期としておりますが、より認知を拡大しつ

つ採用実績を高めていくフェーズとしています。1年間のリファラル採用数を数名から十数名だったところから100名を目指していく形で、実績を高めていくべく進めていたのが2022年度までだと思っています。一定の成果、年間で100名採用が見えてきた段階を発展期としています。

2023年度からは、1つの大きな採用チャネルに育てていくことを目指して、より他のチャネルでは取れない方に来ていただけるような突き抜けたものにしていきたいと思っております。加えて、リファラル採用を社外の方にも知っていただくことで、社員の方が活動しやすくなると思い、社外向けのブランディングも目標に掲げております。

実績としては、イベントタイトルにある通り、6年間で400名を超える決定を創出しています。

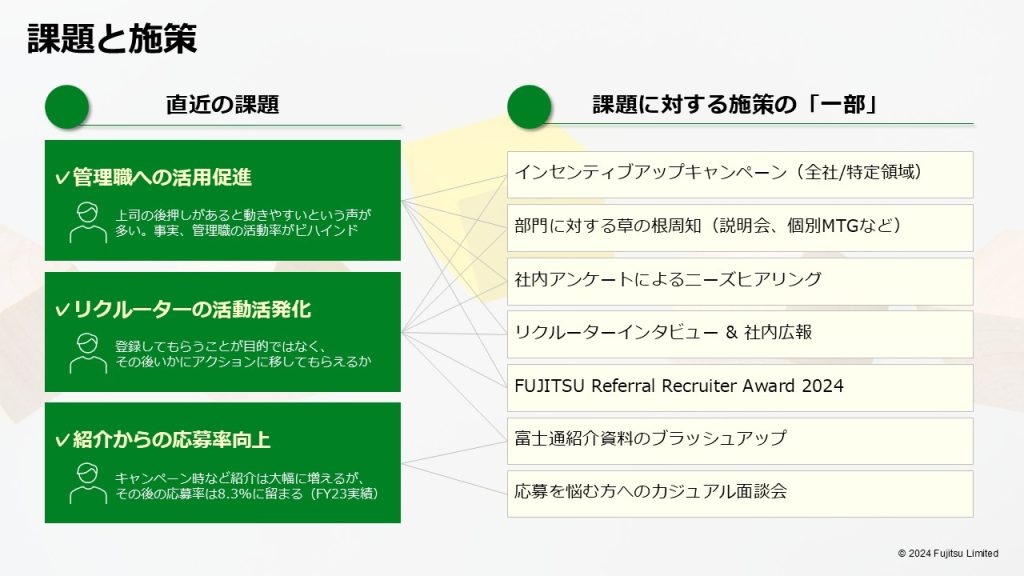

直近の課題と、課題に対する施策

松村氏:

課題(1)管理職の活動促進

管理職の方自身が活用していくという観点もそうですし、担当クラスの方が活動するにあたって「上司の後押しがあると動きやすい」といった声もいただいております。管理職へのアプローチ・巻き込みが1つ大きな課題だと感じています。

課題(2)リクルーターの活動活性化

制度に参加(MyReferを登録)いただいている社員に実際に紹介いただくところも、成果を求めていく際

には非常に重要だと思っております。MyReferに登録してもらう活動はいろいろ行っていますが、実際に紹介活動を行っていただくところはより強化が必要と感じています。

課題(3)紹介からの応募率向上

インセンティブアップなどの色々なキャンペーンを打つと、紹介は一時的に増えますが、そこから実際に応募いただくところまで、なかなか繋がりづらいと感じております。昨年度の実績でいうと、紹介した方が実際に応募された率が8.3%に留まっている状況です。紹介から応募まで繋げるところも重要なファクターになると考えております。

課題に対して、インセンティブアップキャンペーンを行ったり、周知といった観点で草の根活動をしたり、ヒアリングやインタビュー、リクルートアワードなどを一例として行っております。

向こう5年間(~FY28)の注力指標

松村氏:

弊社が考えている向こう5年の注力指標をお伝えできればと思います。

(1)先ほどの課題のところにも出ていたアクティブリクルーター率

(2)採用人数実績に占める、リファラル採用経由の比率

現状に満足することなく、各指標に向けて活動し、施策を打ち続けることが重要だと考えています。

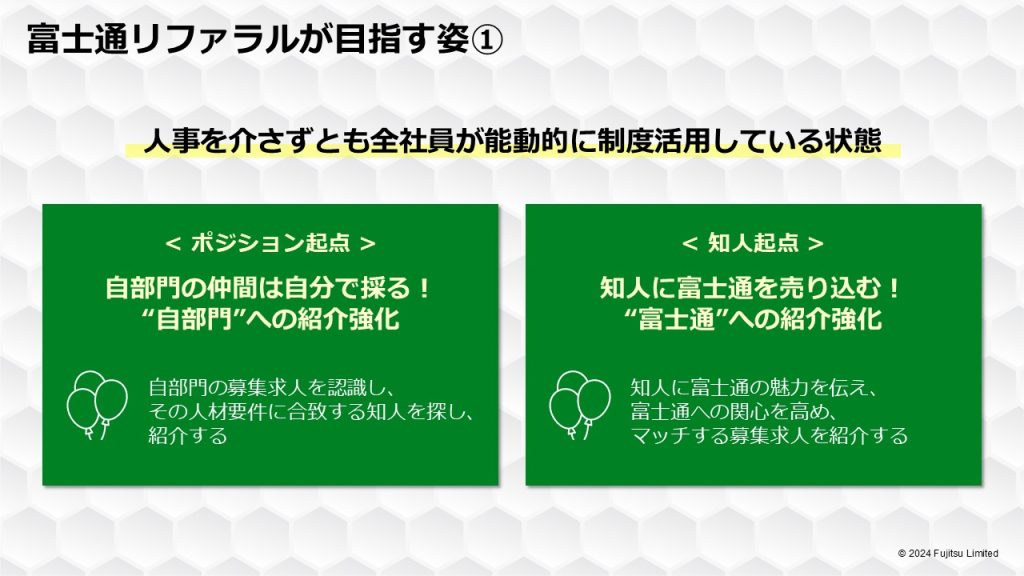

富士通が目指す「リファラル」

松村氏:

(1)人事が介さずとも、全社員が能動的に自ら比率を活用している状態

本ページの図内で、黄色いマーカーで強調しているところ、「人事が介さずとも、全社員が能動的に自ら制度を活用している状態」を目指していきたいと考えています。

「採用は人事がやってくれるものでしょう」と思っている人は少なからずまだいらっしゃるのではと思っています。私自身2022年度に人事へ異動になりましたが、改めて振り返ると、現場にいたころは、自身も同様に感じていました。社員が自ら制度を活用して、一緒に働く人は自分たちで探して採用していく状態を作れるといいなと思っております。

(2)「リファラル採用といえば富士通」という形で、社外の方にブランディングができている状態

目標としても記載しましたが、「リファラル採用といえば富士通」という形で、社外にブランディングができている状態を作れたらと思っております。富士通でリファラル採用を積極的にやっていることが周知できていれば、社員の方も活動しやすいですし、それを聞いていただく知人・友人の方も、受け取りやすいと考えています。積極的に本日のようなイベントに登壇したり、リンクトインなどのSNSも活用しながら情報発信も強化していきたいなと思います。

また、富士通だけリファラル採用をやって成功する話でもないと思っているので、社会としてリファラルを活性化する、1つ大きな風土を作るといったところが重要だと思ってます。他社様と積極的に交流も図って意見交換や互いにヒントを得られる状態が作れたらと思っております。

質疑応答・パネルディスカッション

リクルーターアワードとは

清木:

リクルーターアワードの取り組みについて詳細を教えくださいという質問をいただきました。お伺いできますでしょうか?

松村氏:

昨年度から取り組んでいるもので、社内向けのアワードになります。表彰対象者は、過去1年間の取り組みで、高い成果を創出されたり、特徴的な取り組みをされた方を表彰させていただきました。

目的としてはその方により高いモチベーションを持って活動いただくということに加えて、管理職の参加促進といったところです。リファラル採用という活動が「部門や会社への貢献に繋がる」、「会社としての取り組みである」といった社内ブランディング向上を図っています。

リファラル採用を導入された前後で変わったこと

清木:

当然採用数としてのご期待もあったかと思いますが、リファラル採用に取り組まれて変わられたと感じられる点について、教えていただけますでしょうか?

松村氏:

現場の方々が採用を自分ごととして、捉えていただけるようになったと感じています。当社がリファラル採用を強化した当時、私は現場のフィールドセールスにいましたが、採用は人事ではなく、自分たちでするものと提起されたときのインパクトは大きかったです。

富士通のポジションを魅力的に話す・紹介するということは、経験したことがない人が大半で難しい内容だというところもあるものの、一方で採用を自分ごとに感じる貴重な機会だと思っております。

実際に取り組んでくださった方からは、「人に紹介することで自社の良さに改めて気づくきっかけになった」という声もいただいています。リファラル採用をきっかけに、採用を身近に感じられる風土に変わったと感じています。

リファラル採用を推進される上で苦労された点

清木:

リファラル採用の文化醸成にあたり、意識されたポイントや苦労されたポイントについてもお伺いさせてください。

松村氏:

意識していたところでいうと、TalentXさんと一緒に行っているところになりますが、いかに気軽に紹介できるかという点を重視していました。 社員が気軽に知人・友人の方に、当社のことを紹介いただける仕組み・サービスを提供するということは、90年近い歴史がある当社の風土を変えていく意味でも必要だったと思っています。

とはいえ、MyReferというツール・サービスが全員に浸透しているわけではないですし、なかなかツールだけ提供しても活用いただけないと意味がないので、行動変容を促していくところに今も課題感を感じています。説明会であったり、現場の社員の方と話をしていくなど、地道なことを繰り返していくことで、実際に活用方法もご理解いただけて、少しずつ浸透していると思っています。

経年で成果創出し続けるために意識されていること

清木:

成果を創出し続けるために意識されていることをお伺いさせてください。

松村氏:

KPIの1つ目でもアクティブユーザーのリクルーターの話をしましたが、2018年から今まで取り組んできて、導入期や発展期など個々のフェーズごとに打っていく施策は、会社の状態や社員の意識に合わせていく必要があると感じています。リファラル採用を成功させるための方程式がない中で、以下の2つのファクターを意識していました。

(1)いかに新たにリファラル採用活動に参画いただくか

(2)参画いただいた方にいかに活動してもらうか

この2つをフェーズごとにバランスを取りながらシフトチェンジしていくことが重要だと考えています。

職場の方から、アンケートなどで「生の声」を上げていただきつつ、いかに(1)(2)のバランスを取りながら活動していくかを意識して取り組んでいます。

監修者情報

監修 | TalentX Lab.編集部

この記事は株式会社TalentXが運営するTalentX Lab.の編集部が監修しています。TalentX Lab.は株式会社TalentXが運営するタレントアクイジションを科学するメディアです。自社の採用戦略を設計し、転職潜在層から応募獲得、魅力付け、入社後活躍につなげるためのタレントアクイジション事例やノウハウを発信しています。記事内容にご質問などがございましたら、こちらよりご連絡ください。