コロナ禍以降に加速をしたDX化や時代の変化に合わせた新規事業創出等の背景から、企業変革や事業成長を支える専門性の高い人材を獲得することは、企業のビジョン実現において重要なミッションになりつつあります。しかしながら、労働人口が大幅に減少し、採用が難航する現在の日本では、自社の採用要件を満たす質の高い候補者と接点を持つことも難しく、人材獲得は喫緊の課題となっています。

そんなタレント獲得競争が激化する中、半導体材料や情報通信材料の分野でグローバルニッチトップを走るJX金属様は、ピンポイントかつ高難度となる専門人材の獲得に向け、自社とのマッチングに更にフォーカスする採用方針に舵を切りました。そんな同社が質の高い採用を実現するために選んだ採用手法は「リファラル採用」と「アルムナイ採用(カムバック採用)」でした。

本セミナーではJX金属の栗原様をお招きし、アルムナイ制度の規約策定時に気を付けたポイントや、リファラル制度の認知や促進に向けた取り組みなどを語られた、好評のセミナー内容をご紹介します。

▼こんな方にオススメ

・特定エリアや特定職種の採用に苦戦しており、既存手法で充足させ続けるイメージがない

・他社の取り組みについて現場の生の声を聞きたい/自社で取り組むヒントにしたい

・短期的な採用目標数の充足はもちろん、中長期的に持続可能な採用手法を確立したい

・アルムナイ採用の制度設計時に気を付けるポイントや、他社の考え方を知りたい

※当日の講演をより詳しくご覧になりたい方は、下記より「動画視聴」「レポートダウンロード」が可能です。

目次

- 登壇者紹介

- 採用市場の動向と転職潜在層について

- JX金属様の取り組む転職潜在層アプローチ

- 質疑応答

登壇者紹介

JX金属株式会社

人事部 人材開発担当 参事

栗原 極 氏

2008年 日鉱金属株式会社(現:JX金属株式会社)入社。

各種電子製品に用いられる銅合金や銅箔など、情報通信領域における高機能材料の営業を一貫して担当。

5年間の海外駐在、新規事業開発担当などを経て、2022年よりキャリア採用活動を中心に人事領域に携わる。

2023年より現職。

株式会社TalentX

MyRefer CS部 部長

清木 孝信

株式会社マイナビに中途入社。媒体営業として中途採用領域を担当し、大手企業向けの営業・企画部門の責任者として従事。

2018年より採用部門へ異動、中途採用領域を担当。

2021年に株式会社TalentX入社。

大手企業向けのリファラル採用促進のコンサルティングや新規セールスを担当。

現在はMyRefer CS部の部長として従事。

採用市場の動向と転職潜在層について

転職潜在層が急増する時代へ

清木:

2023年度上半期の各企業の中途採用目標に対する充足率は39%となっており、6割近い企業様が目標に対して未充足という状況が続いています。また製造業の企業様は、技術開発やDX推進の対応により、年々中途採用比率が上昇し、特に高度専門人材の確保は困難を極めています。

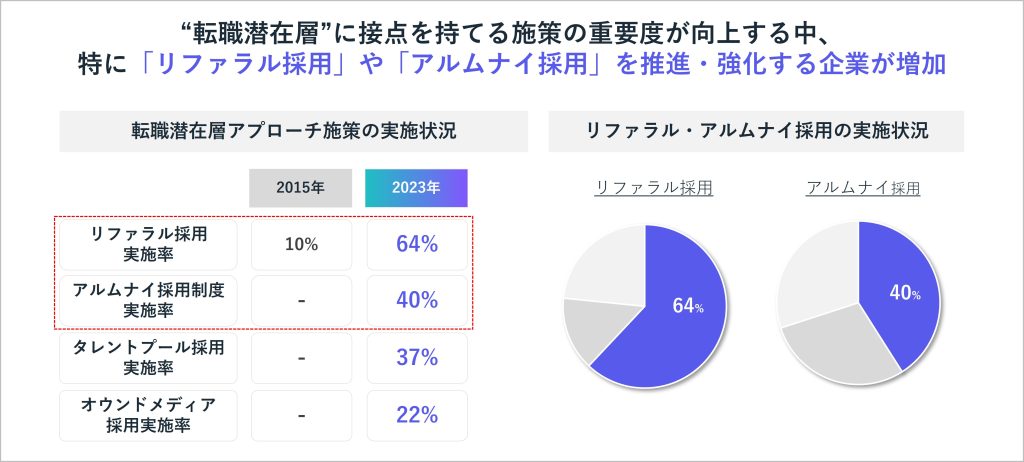

そんな中、採用成功の鍵となるのが転職潜在層をどう採用に結び付けていくのかという点です。転職者数は2010年から現在までほぼ横ばいであることに対し、転職希望者数は2010年の618万人から、2023年には1007万人にまで大幅に増加しています。転職希望者数増加の背景から、従来の人材紹介や求人媒体などの転職顕在層を対象とした採用手法から、転職潜在層へアプローチできる、自社のリソースを活用した新たな採用手法への変化が求められています。

中でも直近導入が広がっているのが、リファラル採用やアルムナイ採用といった繋がりを活かした採用手法です。

転職潜在層にアプローチできるリファラル採用・アルムナイ採用

清木:

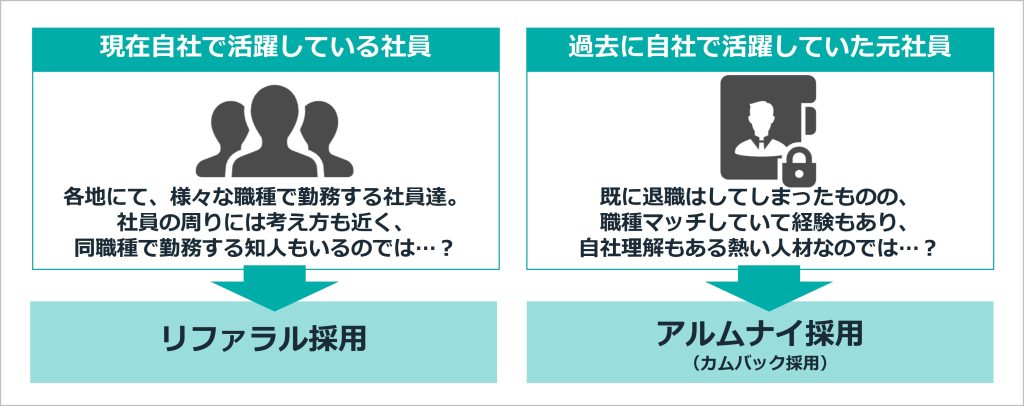

リファラル採用とは社員の知人・友人を紹介いただく採用手法です。また、アルムナイ採用とは過去に自社に在籍され、別のキャリアを歩んだ元社員の方々が、改めて外部で身に着けたスキルを自社で発揮いただくために出戻り採用として再入社いただく採用手法となっております。

現在リファラル採用は約6割、アルムナイ採用においては約4割の企業様が取り組まれています。一般的になりつつある採用手法ですが、本日は具体事例として、JX金属様がどのようにリファラル採用やアルムナイ採用に取り組み、成果を出されているのかをお話しいただきたいと思います。

出展:TalentX調査、リクルート人材マネジメント調査2023、マイナビ中途採用状況調査2023

出典:TalentX|2024年1月 「リファラル採用の実施状況に関する企業規模・業界別 統計レポート」

JX金属様の取り組む転職潜在層アプローチ

ビジョン実現に向け、変化する採用計画

清木:

それでは栗原様、本日はよろしくお願いいたします。御社は素材メーカーとしてグローバルリーダーを目指す中で、人材採用は切り離せないテーマかと思いますが、まずは採用状況から伺えますか?

栗原氏:

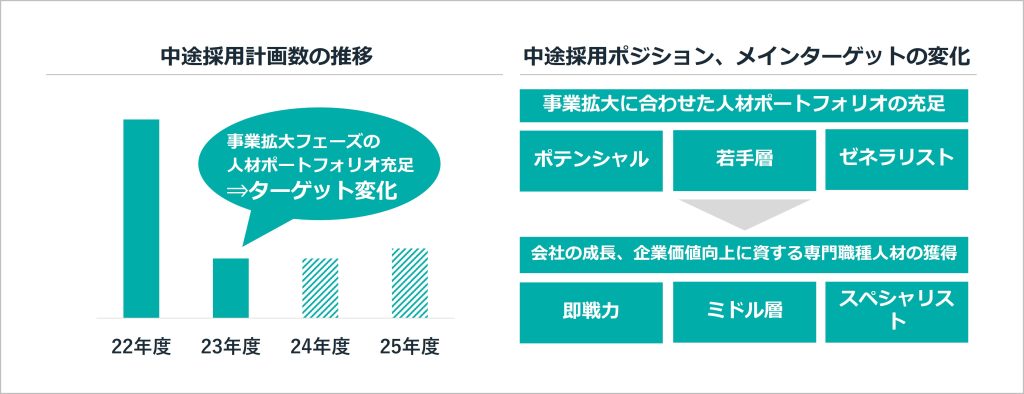

よろしくお願いいたします。早速ですが、採用に関しては当社の長期ビジョンの実現に向けてここ数年で変化が起きています。事業拡大のフェーズに合わせて、人材の採用を積極的に行っていたところから、生産性を高めて企業価値を向上すべく、人的資本に対する投資を拡大し、一人ひとりの能力を十分に発揮できる環境整備を行う方針となっております。その分中途採用のポジションにおいてもより専門性を求めてポジションや求める能力を厳選し、会社の成長や企業価値向上の資する専門人材の獲得に注力しています。

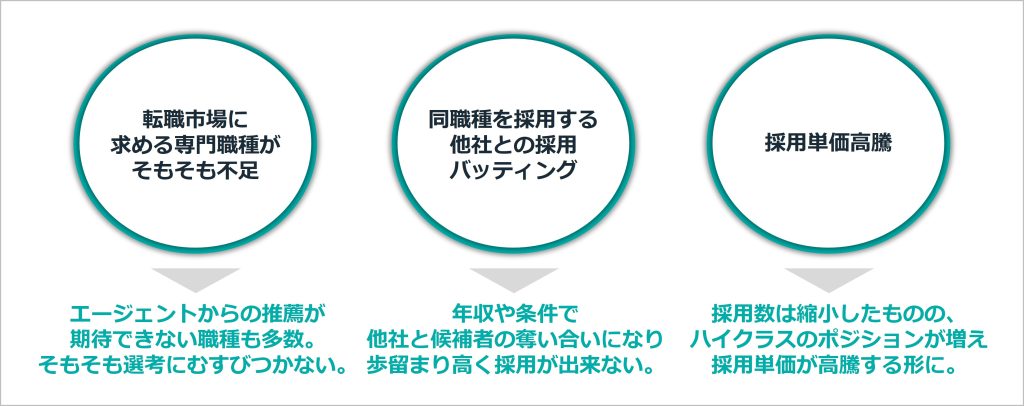

栗原氏:

求めるポジションやスキルを厳選する中で、そもそも求める候補者が市場に少ないといった悩みがありました。加えて他社様も当社と同様に優秀な人材を確保したいため、バッティングも多く発生してしまいます。またハイクラスな候補者の採用を狙う中、採用費用が高騰してしまう課題もありました。

目を付けたのはすでにある接点

栗原氏:

従来ですと、エージェントや求人広告を主に扱い、転職を積極的に行っている方々にアプローチしていたのですが、その方法では当社が求める要件を満たす候補者様への十分なアプローチは難しいと感じていました。

そのような状況の中、なるべく候補者様と多く接点を持ち、かつ採用選考させていただいた方にはできるだけ内定承諾をいただき、かつ極力採用単価も抑えられる新たな採用チャネルがないかと考えていた時に、既に自社が持てている接点を活用できるのではないかと感じました。その接点の一つ目が、今当社にいらっしゃる社員、二つ目が過去当社に在籍し活躍してくれていた元社員です。

リファラル採用について

清木:

ここからは是非、各施策の詳細に関して、お伺いしたいと思います。まずはリファラル採用についてお話しいただいてもよろしいでしょうか?

栗原氏:

かつてから社員による紹介からの採用は自然発生していたのですが、改めて正式に制度化や仕組化を行い、リファラル採用の認知から応募促進までの取り組みを行っています。

会社側からの視点にはなりますが、リファラル採用に期待できる効果としては、既存の手法では接点の持てない、今転職を考えてないような方々も友人からの紹介でJX金属に興味を持ってくださることであったり、社員からの生の声も伝えることができるので入社前後のギャップが少なく、長く働いてくれる期待が持てることであると感じています。

リファラル制度の認知を促す取り組みについて

栗原氏:

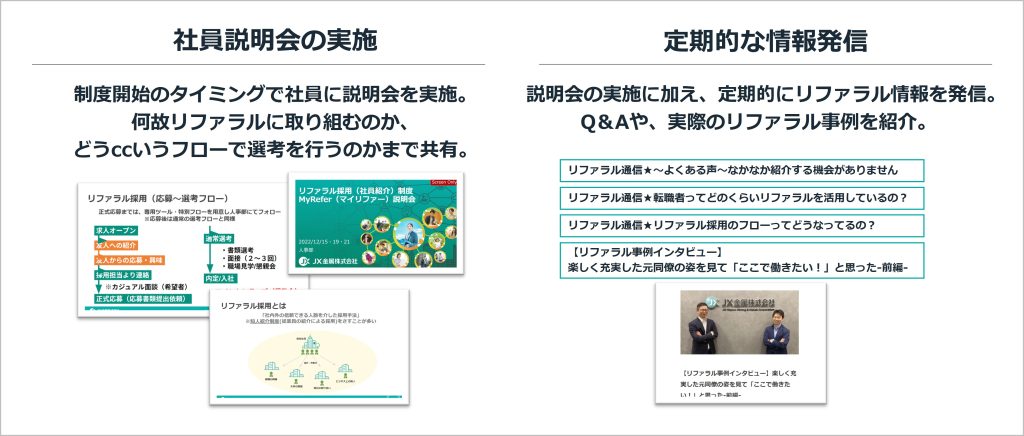

まずは制度認知を促す取り組みについてお話しできればと思います。社員が様々な場でご友人と、お仕事やキャリアについて話す際に、当社のリファラル採用を思い出していただけるように、定期的な情報発信を行っています。

例としては、制度開始のタイミングで数回の社員説明会を行ったり、求人のオープン情報を毎週社員に配信実施したりしています。またリファラル採用について、気になるけれども周りに聞きづらいような内容をQ&Aとして配信するなど、隔週や月1でリファラルに関するニュースも社員に配信しています。

リファラル制度の応募促進に向けた取り組みについて

栗原氏:

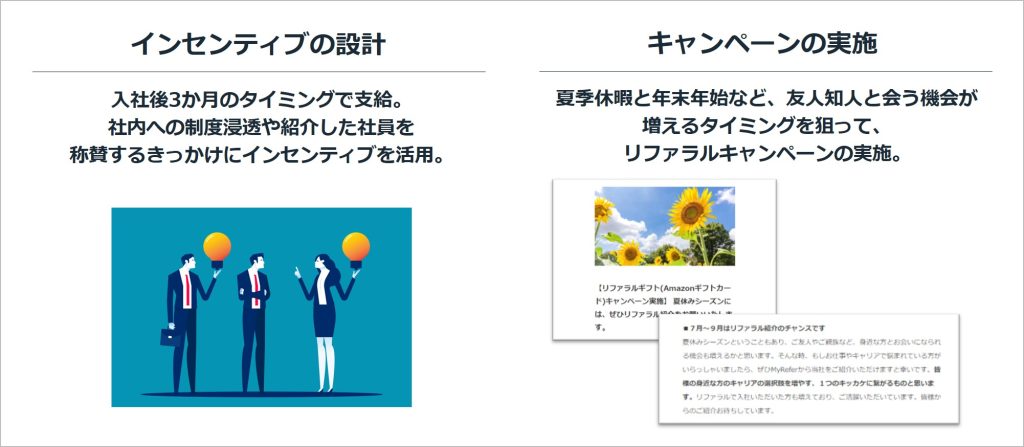

社員に対しては、ご友人やご知人に転職という人生の重要な決断を促すわけですから、会社としてインセンティブなどお礼を準備して、少しでもリファラル活動のハードルを下げてあげる必要があるのかなと感じています。

例えばですが、夏季休暇や年末年始など、昔の知人・友人との接点が増えるタイミングで、「今紹介したらアマゾンギフトカードが貰えるんだ。」など、コミュニケーションのきっかけになるようなリファラルのキャンペーンを用意したりしています。

アルムナイ採用と制度・規約の策定について

清木:

続いて、アルムナイ採用についても教えていただけますか?

栗原氏:

退職された方と現社員のつながりは多くあります。しかしながら、退職された方は中々戻りたいと思ってくれたとしても、言いづらいかと思っております。そういった方々に対して、会社としてウェルカムですよ、受け入れますよという意思表示として制度を作り、認知いただき、気軽に再応募いただくことが重要かなと思っています。

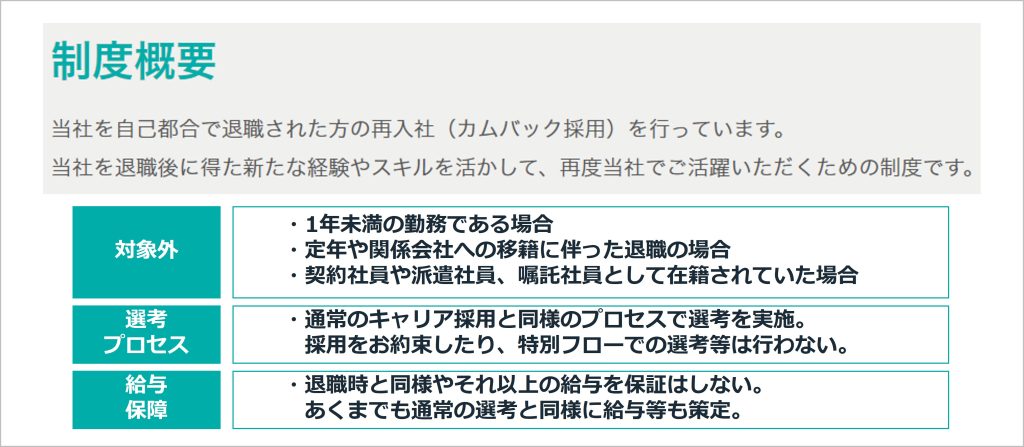

当社では耳馴染みのいいようにカムバック採用と呼んでいて、当社での勤務期間が1年未満の方や、定年退職された方は対象外となっています。

採用をお約束したり、選考を飛ばしたり、退職時の同様のポジションや給与を保証するなどはなく、あくまでも通常のキャリア採用と同様のプロセスで選考を実施しています。いわゆるコネ採用のようにならないように、きちんと選考のプロセスは踏む形で社内で話し合って設計しています。

清木:

ありがとうございます。弊社にも「どのように制度を決めていけばよいか分かりません」といったお悩みをよくいただくのですが、御社では対象となる方やプロセスはどのように決めていかれたのですか?

栗原氏:

世の中のトレンドや他社様が打ち出している事例を骨組みとし、現役社員やOBの声も参考に当社独自の制度設計をしていきました。

アルムナイ採用の社内外への告知方法

栗原氏:

アルムナイ制度設計後は社内外への告知として、まずはコーポレートサイトへの掲載やニュースリリースとして、「アルムナイ採用を積極的に実施しますよ」「そのための制度を作りましたよ」という内容を発信していきました。

また実際に元社員の皆様に登録いただくにあたっては専用フォームも設置し、登録いただく形を取っております。また、これから退職される方に関しては退職時の面談時に案内を実施しています。

元社員とのつながりがある現社員の方も多くいらっしゃるので、リファラル採用のような形で声掛けも実施いただければ嬉しいなと思っています。

清木:

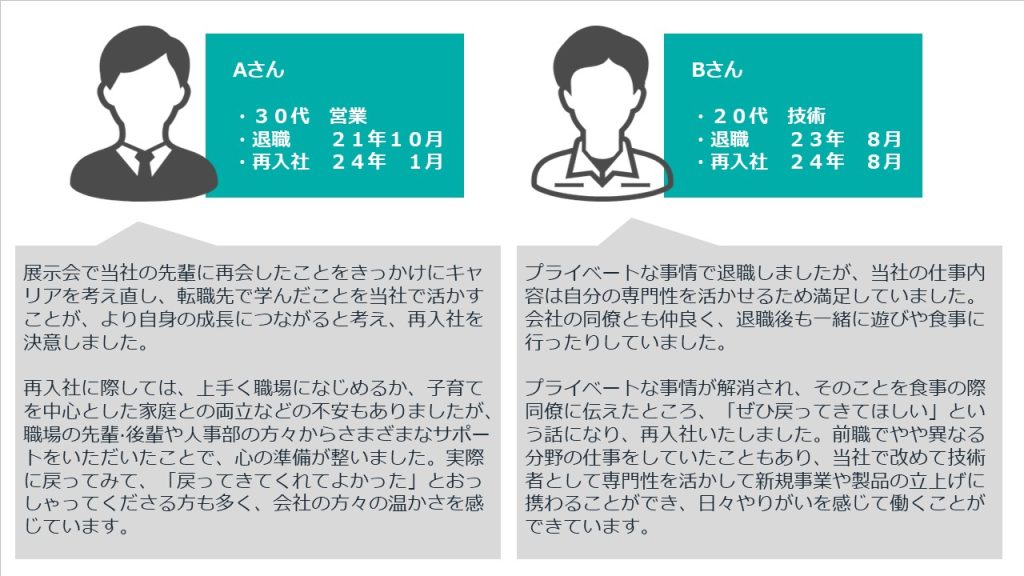

実際に社員の方からの声掛けで再入社される方も多いと聞きました。アルムナイ採用で戻られた方の事例もお話しいただけますか?

栗原氏:

ありがとうございます。

Aさんは実は私の会社の後輩でもあるのですが、展示会でばったり遭遇したときにキャリアの話になり、当社の話になった流れから声掛けを実施したところ、戻りたい意志を伺うことが出来ました。

またBさんはプライベートなご事情で退職となってしまったのですが、社員とのつながりは続いていたそうです。食事会のタイミングで社員が「戻ってこないか?」と声を掛けたことから、選考に進んでいただくことができました。

成果と今後の展望

栗原氏:

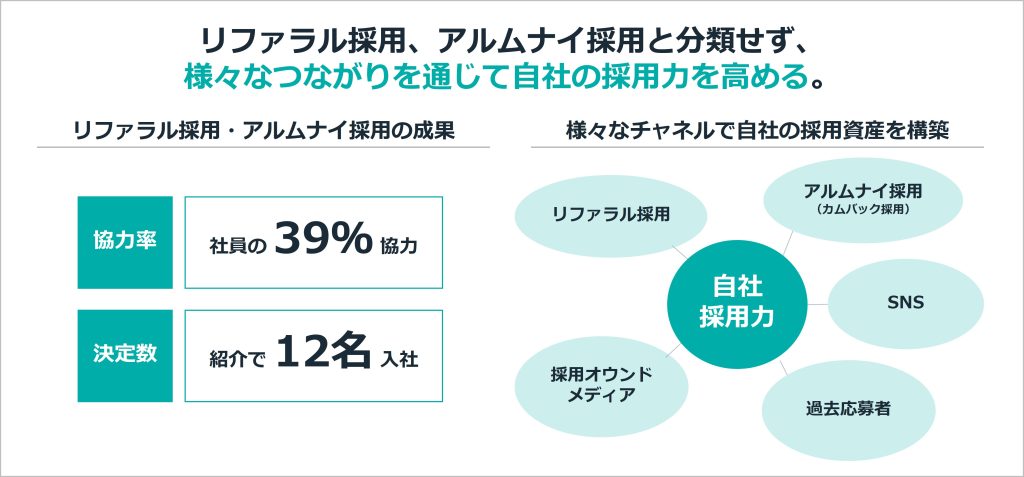

今後の展望もお話しできればと思います。今はリファラル採用やアルムナイ採用といった分け方をしていますが、つまるところ当社とご縁があった方と広く長くつながりを保ち、ライフイベントやキャリアの中でうまく互いのニーズがマッチしたときに、またご縁が繋がる有機的なネットワークが作れると嬉しいなと思っています。

現状リファラル採用においては社員の40%が協力してくれていたり、まだ初めて1年半ほどではありますが既に12名の方にもご入社いただき、ご活躍いただいています。是非こういった活動を広げていきたいと思っています。

これまでのエージェント等からの採用も引き続き行いますが、既存の採用手法でアプローチできる転職顕在層だけでなく、転職を悩んでいる潜在層にも当社を認知いただき、興味を持っていただくことで自社の採用チャネルをさらに拡大、強化していきたいと思っています。

質疑応答

リファラル採用において重要視されているKPIについて

清木:

リファラル採用の協力率はどのような方法で算出されているか教えてくださいと質問をいただいております。質問者様はリファラル採用のKPI設計に悩まれているようです。重要視されているKPIも教えてください。

栗原氏:

ありがとうございます。当社はMyReferというリファラル採用のシステムを活用しており、協力率に関しては、全社員の内MyReferにリクルーターとして登録してくれた社員の割合になっています。リファラル採用による採用決定数も重要ですし、目標数も設定はしていますが、まずはこのリファラル採用に協力してくれる社員を増加する重要度が高いと感じているため、この協力率という指標は大切にしています。

コネ入社とリファラル採用の違いについて

清木:

リファラル採用とコネ採用の違いについて、社員の皆様にはどのように説明されましたかと質問いただいております。この部分いかがでしょうか?

栗原氏:

先ほどアルムナイ採用の制度設計についてお話しした部分と同様になるのですが、リファラル採用においても通常のキャリア採用と同様の選考を行うという部分を伝えています。ポジションに関しても、原則はその時に求人を公開している採用中のポジションでしか採用しないという基準も設けていますので、会社の計画の中で必要なポジションにマッチする場合のみ選考を実施しています。

再雇用制度とアルムナイ採用の違いについて

清木:

御社では復職制度もあると伺いました。復職制度とアルムナイ採用の違いを教えてください。

栗原氏:

ありがとうございます。復職制度に関しては、ライフイベントの中で出産や配偶者様の転勤などでやむを得ず退職になってしまった方を対象に、復職制度に登録をしておけば5年以内に当社に戻ってきていただいた場合に元々の職場や職位で受け入れますといった制度になっています。

対してアルムナイ採用は、元いた職場への復帰や在籍時の給与保証は実施せず、改めてフラットな観点から再度キャリア採用と同様の選考を受けるといったところが違いになっております。

監修 | TalentX Lab.編集部

この記事は株式会社TalentXが運営するTalentX Lab.の編集部が監修しています。TalentX Lab.は株式会社TalentXが運営するタレントアクイジションを科学するメディアです。自社の採用戦略を設計し、転職潜在層から応募獲得、魅力付け、入社後活躍につなげるためのタレントアクイジション事例やノウハウを発信しています。記事内容にご質問などがございましたら、こちらよりご連絡ください。