日本経済新聞社の採用計画調査によると、2024年度の中途採用の計画人数は過去最高値となり、中でもコロナ渦以降に加速したDX推進や新たな事業創出に向けた高度専門人材獲得の重要性が増しています。

一方で、労働人口減少や東京圏への人口一極集中等も重なり、自社の求める要件(スキル・勤務地・年収条件など)を満たす人材を獲得する難易度は高く、充足に苦戦されている担当者様も多いのではないでしょうか。

静岡県磐田市に本社を構えるヤマハ発動機株式会社様は、DX人材やエンジニアの採用をより強化すべくリファラル採用を開始され、約2年で50名以上の内定を創出されました。

また、現在は社員の約半数がリファラル採用に協力し、2800件もの紹介活動が生まれています。

今回はヤマハ発動機株式会社 人事戦略部 マネージャーの寺田様をお招きし、

・ヤマハ発動機の目指す姿

・リファラル採用の取り組みを開始した背景と今までのステップ

・募集要件とマッチする紹介を生むために重要視しているポイント

・リファラル協力社員を増加すべく重要視しているポイント

・具体的な取り組み内容

など、リファラル採用に取り組む背景や協力社員を増加するためのポイント、実際の運用、今後の展望について語られた、好評のセミナー内容をご紹介します。

※当日の講演をより詳しくご覧になりたい方は、下記より「動画視聴」「レポートダウンロード」が可能です。

目次

- 登壇者紹介

- 採用市場動向と転職潜在層アプローチ

- ヤマハ発動機様のリファラル採用

- トークセッション&質疑応答

登壇者紹介

ヤマハ発動機株式会社

人事戦略部

タレントマネジメントGr マネージャー

寺田 健太 氏

大学卒業後、大手運送会社と自動車車体メーカーで人事業務全般を経験したのち、2006年にヤマハ発動機株式会社に入社。入社後は本社での労働政策、子会社人事管理職を経て、2020年に本社に復帰。

現在は新卒、キャリア、グローバル、障がい者、リファラル採用等の採用全般の取りまとめに従事。

株式会社TalentX

タレントアクイジション本部

セールスイネーブルメント部 兼 RXO部 部長

原 英孝

パーソルキャリア株式会社にてサービス業・IT企業の中途採用支援の営業・営業マネジメントに従事。その後、営業企画として転職サイト事業の営業戦略の立案・実行を実施。

2021年に株式会社TalentXに入社し、製造業やIT領域の大手企業を中心としたアカウントエグゼクティブとして、新卒〜中途まで幅広く支援。その後、戦略HRとして自社の新卒・中途採用に従事した後、現職。

採用市場動向と転職潜在層アプローチ

採用市場の動向と転職潜在層について

原:

日本の労働人口は減少の一途を辿る一方で、企業を取り巻くキャリア採用の有効求人倍率は3倍を超えています。中でもエンジニア等の技術系職種の有効求人倍率は13倍を超えており、キャリア採用の充足難易度が非常に高い採用市場となっております。そんな中、候補者側の動向としては、この10年で転職希望者の数は大幅に増加していますが、実際に転職をされた方はほぼ横ばいという状況です。

このような背景から、良い求人があれば転職したい、良い機会があれば転職したいと考える転職潜在層に向けたアプローチを行い、自社とのつながりを作り、転職機会があった際に自社を想起いただくための採用活動が重要となっています。

転職潜在層にアプローチできるリファラル採用

原:

転職潜在層にアプローチを行う観点では、従来の人材紹介や求人広告といった手法に加えて、タレントプール採用や採用オウンドメディアの活用、アルムナイ採用やリファラル採用など、自社のリソースを活用した持続可能型の採用手法が必要とされています。

原:

今回に関してはリファラル採用にフォーカスできればと思います。すでにご存じの方も多いと思いますが、リファラル採用は信頼できる従業員からの紹介による採用手法です。ミスマッチなく、かつ優秀な人材が獲得できることが特徴です。国内での実施状況としては、2018年は4割の実施率であったところから、2023年では6割以上の企業様がリファラル採用を実施している状況です。

そんな中でも、「制度を入れたものの中々活性化しない」であったり「実績が出ない」といったお声を頂くケースも多いので、今回はヤマハ発動機様が実際にリファラル採用を始めたフェーズから、どのように活性化させたのか?という部分を、実際の事例を踏まえながらお話しいただきたいと思います。

ヤマハ発動機様のリファラル採用

採用の状況について

寺田氏:

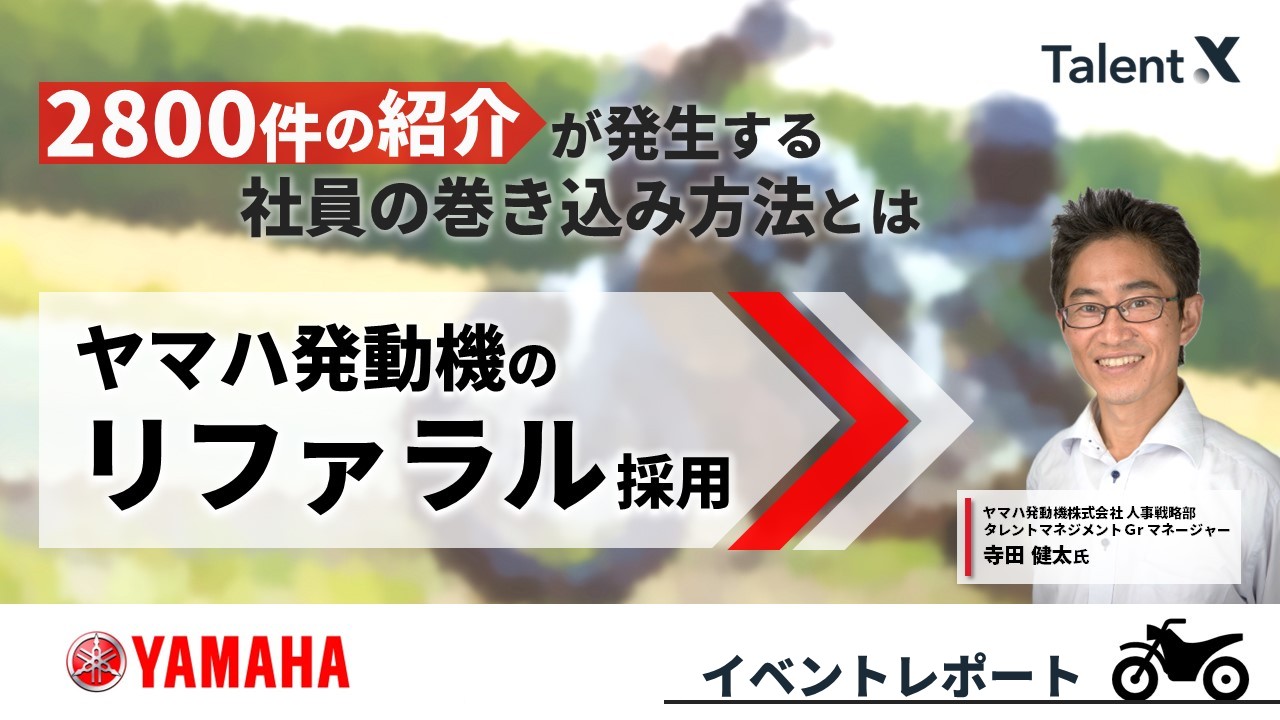

ありがとうございます。ではまず採用の状況からお伝えできればと思いますが、近年、当社では事業拡大に向けたキャリア採用の人数が年々増加しています。

それまで採用の基本は新卒採用をベースに行っておりましたが、2020年以降のコロナによる巣ごもり需要と為替の影響等もあって、経営が拡大局面となった際に、新卒採用では一人前になるまで3年から5年かかる中で、事業の成長に人材供給が追いつかないと判断し、キャリア採用に舵を切る流れとなりました。

2021年からキャリア採用を強化し、2024年の計画ではキャリア採用人数が新卒の採用人数を大きく上回る形となっております。

採用数が伸長する中で発生する採用課題

寺田氏:

我々が求める人材は他社様も欲しい人材である中で、採用競争が激化しています。求める人材は東京や大阪といった大都市にいらっしゃる比率が高く、わざわざ当社のある静岡県に転居してまで入社いただくにはハードルが高く、母集団の不足や歩留まりの悪化が課題となっていました。

リファラル採用の価値

寺田氏:

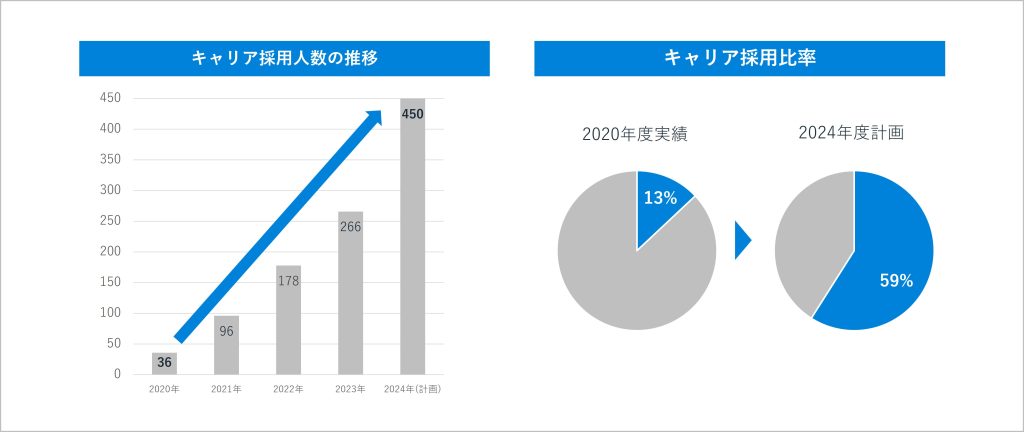

リファラル採用を始めてよかった点をお伝えできればと思いますが、従来の人材紹介会社様からは中々ご紹介いただけない人材にアプローチできるところがメリットだと感じており、こちらでは3つご紹介できればと思います。

まず1つ目が「転職をまだ悩んでいる人材」で、この方々はまだ人材紹介会社にも登録しておらず、どこの会社の選考も受けていない方になります。こういった方々に当社の従業員がリクルーターとして声を掛けてくれることで、競合相手のいない中で採用活動ができる部分が良さの1つだと感じています。

2つ目が「業界イメージがない人材」で、候補者ご自身がヤマハ発動機とマッチしないと思い込んでいる場合です。これも同様に、業務や社風を熟知した従業員が友人・知人である立場から当社とマッチしていることを伝えてくれるというメリットがあります。

3つ目が「応募の勇気がない人材」で、1つ目の転職をまだ悩んでいる人材と重複しますが、転職をするか迷っていたり、自分の経験では受からないのではないかと尻込みしてしまっていたり、といった方々に対して従業員が背中を押してくれるということもリファラル採用の大きな魅力だと感じています。

リファラル採用の歩み:トライアルスタートの成果と課題

寺田氏:

当社のリファラル採用の歩みですが、最初からうまくいったかというと、そうではありませんでした。

当社のリファラル採用を3つのステップに分けてお話しさせていただきます。

寺田氏:

まずステップ1のトライアルスタートについてご説明いたします。採用を強化しなければならない中、特定の部署でリファラル採用に取り組んでみようという流れになりました。この時点では、当社の採用ホームページを活用したリファラル採用を行っていました。結論から言うと、実施したものの、応募してくれた方は3名、実際に入社に繋がった方は一人もいないという結果でした。

ステップ1の失敗から、リファラル制度を行うには、従業員が気軽に紹介できる状況を用意できないと実際の紹介には至らないということに気が付きました。例えばプライベートで友人に会った際に当社を紹介しようにも、その場で当社の求人情報を見せたり、共有したりできる仕組みが用意できていなかったと感じています。「後で会社ホームページを見てね」というコミュニケーションでは、友人はわざわざ見に行ってくれません。また会社ホームページからの応募となると、氏名や年齢といった基本情報だけでなく、志望動機や職歴といった様々な情報の入力が必要であったため、紹介された友人もそこまでして応募はなかなかしてくれるものではありませんでした。

また、リファラル制度の認知状況についても、社員への説明会やリファラルに関するメールの配信など、定期的に実施はしていたものの、時間が経つにつれて社員からは忘れられてしまっていたとも感じています。

リファラル採用の歩み:リファラルツール MyReferの導入

寺田氏:

次にステップ2ですが、リファラル制度の対象人数を一部門から複数部門に拡大したこのタイミングで、MyReferを導入することにしました。導入した事でどう変わったのかを簡単に言うと、従業員が紹介をしやすくなり、紹介された友人も簡単に応募が出来るようになったというのが大きな変化点です。

従業員がわざわざ採用ホームページを探すことなく、自身のスマートフォンでいつでも当社の募集求人を簡単に見ることができる状態になり、QRコードやLINE等のSNSを活用し、プライベートの場などで気軽に友人に求人を共有することが出来るようになりました。また、その友人もSNSで受け取った求人情報から、スマートフォンで氏名や年齢といった基本情報だけで簡単に応募することができるようになりました。「気軽に紹介・応募が出来る」ことを実現することで、成果に繋げることが出来たと感じています。

寺田氏:

認知においては、説明会をこれまで延べ10回以上開催しています。説明会を実施するにあたり、TalentX様が説明会の中で実際にMyReferの登録方法を実演形式で教えてくれるので、説明会に参加した従業員はその場でもれなくMyReferに登録してくれます。また、MyReferでリファラルに関するご案内やピックアップ求人など、月に2回から3回を目安に、従業員がリファラルの制度を忘れてしまわないよう、継続的に広報を続けています。

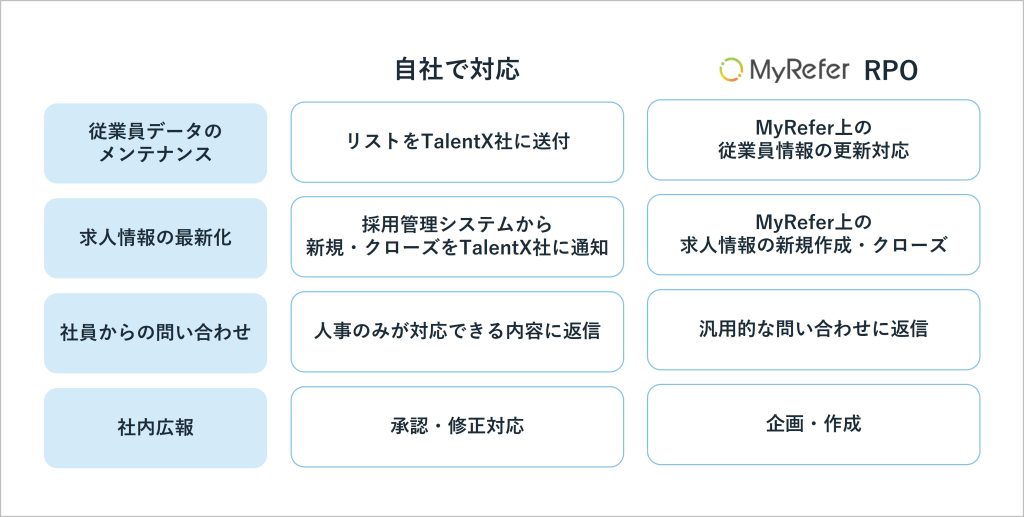

リファラル採用の歩み:RPOの導入

寺田氏:

ステップ3ですが、こちらが現在のリファラル運用スタイルとなっております。MyReferを導入後、特定の部門だけでなく全社的にリファラル採用を進めようとなった時に、対象人数が9,000名にまで膨れ上がりました。その際に人事で全ての作業を担うのは難しいという判断となりました。求人のメンテナンスを例としてお伝えすると、求人のオープンクローズや、求人内容の変更などを行う必要がありました。また、毎月入社や退社、異動がある中で、対象従業員のメンテを行うことも全社展開するとなると大変な作業でした。それに加え、リファラルの広報活動においても、月に3回ほど行う中で、工数圧迫を感じていました。

そこで、一部業務をRPOとしてTalentX様に業務委託し、継続的にリファラル採用の成果を出しながら、担当者一人で無理なく運営ができるようになりました。入社や退社の対象従業員のメンテ作業や、250職種ほどある求人情報の改廃・更新まで実施いただいています。また、社員からの問い合わせに関しても、システムのことや汎用的な内容においてはTalentX様にご対応いただいています。社内広報についても、アイデア出しから作成までお願いする形となりましたので、要望を伝えて出来上がったものを確認するのみで社内広報を運用できるようになりました。

実際の成果

寺田氏:

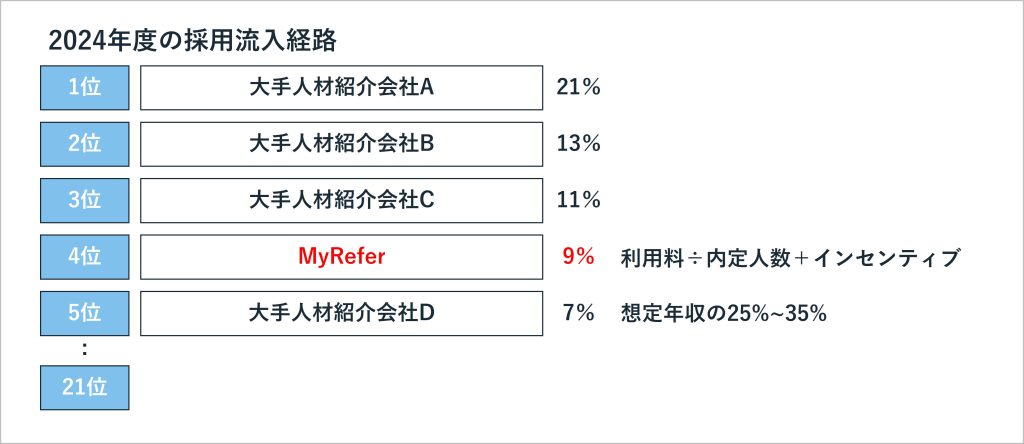

結果的には約9,000名の従業員を対象にリファラル制度を展開し、従業員から2,875名への紹介活動が発生したことで10名に1名が応募に進み、そこから47名の方々が内定に繋がっています。この数値は人材紹介会社様からご紹介いただいた数から内定までのパーセンテージよりも非常に高いと感じています。

今後の展望

寺田氏:

TalentX様には失礼な話かもしれませんが、我々からすると人材紹介会社様と基本的には同じ立ち位置でリファラル制度を捉えており、優秀な人材を多く採用できるのであればどの会社でもよいと考えていますが、人材紹介会社様にお支払いする費用を考えると、はるかに安い金額で採用ができている点は非常によいことだと思っています。当社のように複数名をリファラルで採用できるのであれば、MyReferのコストメリットは非常に高いです。現在、20社以上の人材紹介会社様とお付き合いがありますが、採用実績でトップ5に入るくらいの人数確保に繋がっており、引き続きリファラル採用は力を入れて取り組んでいきたいと考えております。

トークセッション&質疑応答

リファラル制度の禁止事項などルールについて

原:

リファラルの制度設計時に、気を付けた点や意識した点があれば是非教えてください。

寺田氏:

ステップ1のトライアルスタートのタイミングでは、とりあえずやってみようということで、従業員に対して友人を紹介してほしい旨や、インセンティブが発生する旨を案内いたしました。また、候補者向けのメリットとして面接確約をインセンティブとして設け、双方にメリットがある旨をお伝えいたしました。

ステップ2のMyReferを導入するタイミングでは、改めて制度の設計を行いました。そのタイミングで考えた項目としては、グループ会社の方や当社で働く派遣社員の方や協力会社の方などは、人材の引き抜きに該当することから、ご紹介対象外としました。また、コネ入社と区別すべく、紹介者の二親等以内のご応募は、リファラル応募でなく通常の応募でお願いしています。この2点が特に制度設計時に意識した点になります。

インセンティブと従業員の紹介モチベーションについて

原:

インセンティブと従業員の紹介モチベーションについてのご質問を複数頂いています。従業員はインセンティブを目当てに紹介しているのか等、寺田さんから見えるインセンティブと従業員の紹介モチベーションの関係性はどのように感じられていますか?

寺田氏:

かなり高額なインセンティブになると話が異なるとは思いますが、一定の金額のインセンティブであると仮定したときに、金額の多さで紹介の多さは基本的に変わらないだろうと感じています。紹介してくれている従業員たちはお金目的ではなく、「自分の職場にこういう人がいると嬉しいな」「相談してくれた友人が就職できるといいな」といった気持ちから紹介してくれている方がほとんどだと思っています。実際に一人で10名20名と紹介し、そのうち「1名でも採用になればいいや」といった動きをされる方もいらっしゃいません。恐らく今のインセンティブの金額を倍にしたとしても、成果は変わらないように感じています。

監修者情報

監修 | TalentX Lab.編集部

この記事は株式会社TalentXが運営するTalentX Lab.の編集部が監修しています。TalentX Lab.は株式会社TalentXが運営するタレントアクイジションを科学するメディアです。自社の採用戦略を設計し、転職潜在層から応募獲得、魅力付け、入社後活躍につなげるためのタレントアクイジション事例やノウハウを発信しています。記事内容にご質問などがございましたら、こちらよりご連絡ください。