本記事では、採用において「認知」は獲得できているものの、「応募」につながらない。そんな企業様向けに、採用マーケティングにおいて重要な「コミュニケーション設計」に関する情報をおまとめしました。

採用マーケティングの基本的な考え方から、候補者との関係構築を成功に導くステップ、そして運用上の落とし穴までを、わかりやすく解説していきます。

※この記事は人事責任者・採用担当向けのお役立ち資料

「採用マーケティングで「失敗」しないための2つのコミュニケーション設計」を抜粋、再構成しています。資料の全文は下記リンクからダウンロード可能です。

目次|採用マーケティングで「失敗」しないための 2つのコミュニケーション設計

- 採用マーケティングはなぜ重要視されているのか

- 採用マーケティングにおける”関係構築”の重要性

- 候補者との関係構築を成功に導く実施ステップ

- 採用マーケティングを始める企業が陥りがちな失敗とは

- まとめ

採用マーケティングはなぜ重要視されているのか

採用マーケティングとは「マーケティング戦略を駆使してその企業ではたらく価値を提案し、タレントを惹きつけ、採用し、維持する」行動のことを指します。

では、なぜ今この採用マーケティングが多くの企業に求められているのか、ご紹介いたします。

採用マーケティングが重要視される、採用環境の変化

日本は現在、深刻な人口減少と少子高齢化の影響を受けており、2030年には約644万人の労働力が不足すると推計されています。こうした背景から、国内の労働市場は年々その規模が縮小していくと考えられます。

一方で、多くの企業が中途採用に力を入れ始めており、採用競争はますます激しさを増しています。有効求人倍率は継続的に上昇し、2024年には「3倍」を超える水準に達するなど、従来の採用手法だけでは人材の確保が難しくなってきているといえるでしょう。

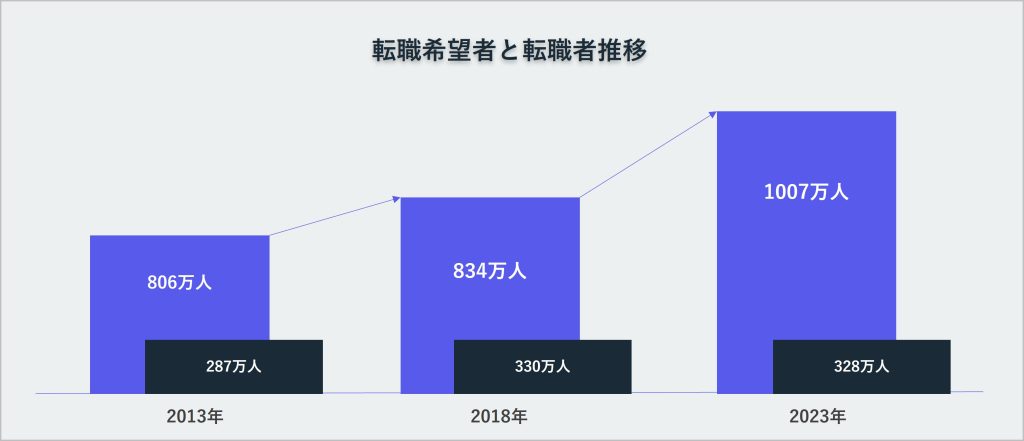

さらに注目すべきなのが、転職者数が10年以上ほぼ横ばいで推移している一方で、転職希望者数は1,000万人を超えるまでに拡大しているという点です。

このことから、「転職意欲はあるものの、まだ行動には移していない層(転職潜在層)」へのアプローチが、企業の採用成功の鍵を握ると考えられます。

出典:総務省「労働力調査(2023)」

※「転職者」とは、就業者のうち前職のある者で、過去1年間に離職を経験した者

「転職潜在層」とは、転職活動を積極的に行い転職するには至っていないが、良いオファーがあれば検討するという層

こうした転職潜在層に対して、単発的かつ短期的な求人情報の発信だけでなく、継続的な関係性の構築を通じて自社への興味や関心を高め、将来的な採用につなげていく姿勢が求められており、まさにこれこそが、いま採用マーケティングが注目されている大きな理由といえます。

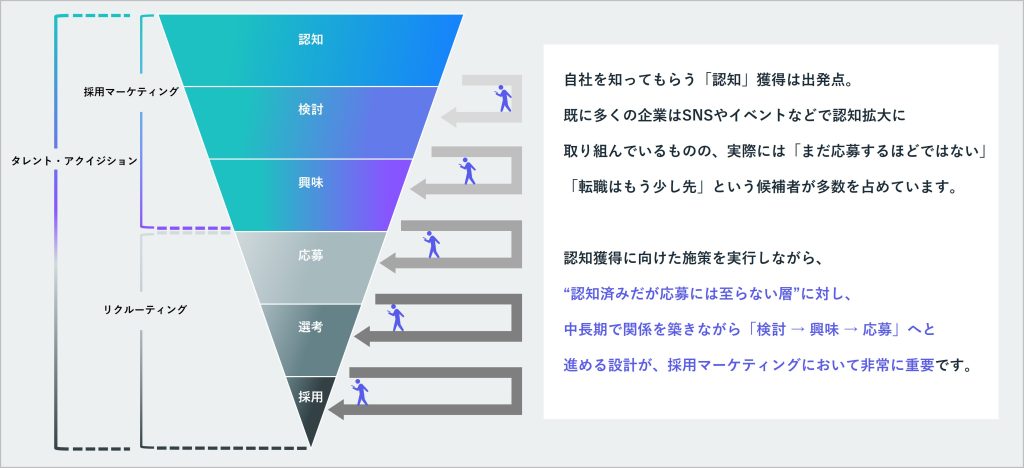

実際、世界的にも採用の考え方は変化しており、短期的なリクルーティングに加え、採用マーケティングのような中長期的な関係構築も含めた「タレント・アクイジション(人材獲得)」へと、企業の取り組みがシフトしつつあります。

採用マーケティングにおける”関係構築”の重要性

採用マーケティングにおいて、まず出発点となるのが”認知の獲得”です。

SNSの発信や採用イベント、オウンドメディアなどを通じて、自社の存在や魅力を知ってもらう取り組みは、すでに多くの企業で実施されています。しかし実際には、「興味はあるけど応募するほどではない」「転職はまだ先に考えている」といった層が多数を占めており、認知されたからといってすぐに応募につながるとは限りません。

だからこそ、認知の獲得とあわせて大切なのが、“関係構築”です。

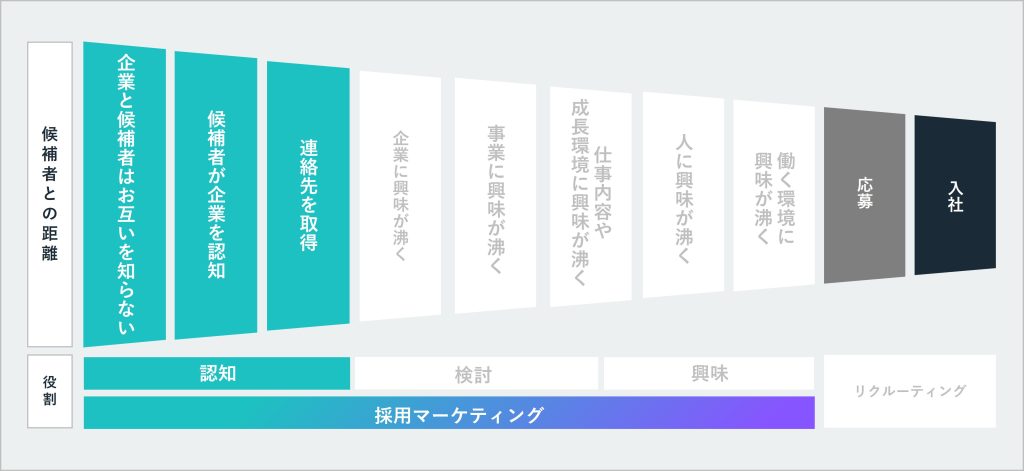

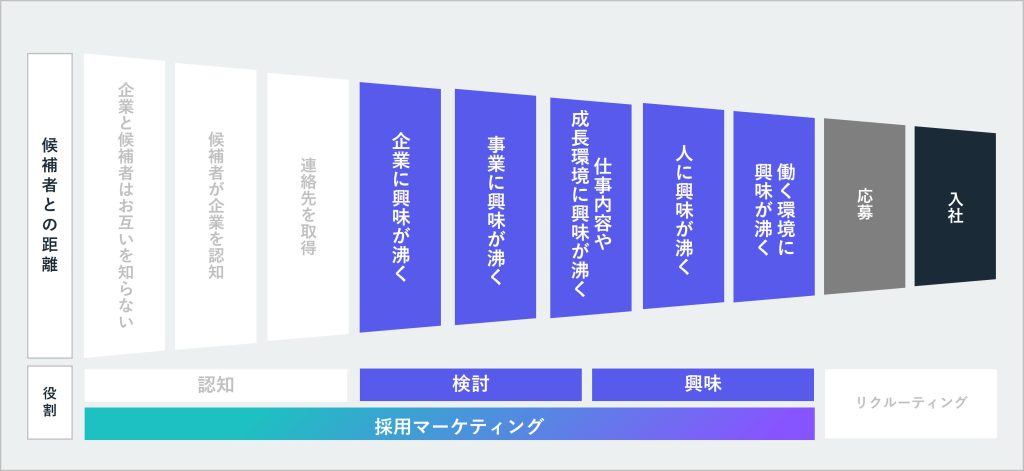

すでに認知はされているけれど応募には至っていない層に対して、中長期的に情報提供や接点づくりを続けていくことで、認知→検討→興味→応募というステップを丁寧に進めていくことが求められます。

こうした関係構築の視点を持つことが、採用マーケティングを成功させる鍵になるといえるでしょう。

候補者との関係構築を成功に導く実施ステップ

候補者との関係構築は、一度のアプローチで完結するものではありません。

認知→検討→興味→応募へと関心を高めてもらうには、継続的な接点と適切な情報提供も欠かせません。中でも重要なのが、候補者との距離を徐々に縮めていく段階的なアプローチです。ここでは、候補者とのつながりを深めていくための2つのステップを解説していきます。

ステップ1:「認知」を広げる接点と連絡先の獲得

採用マーケティングでは、まず企業を知らない段階の候補者に向けて接点をつくり、連絡先を所得することが重要です。ここでは、認知を広げ、連絡先を取得するための具体的手法について解説します。

≪具体的なアプローチ方法≫

認知を広げる

いきなりの「応募」を求めるのではなく、まずは「知ってもらう」ことが第一歩となります。

候補者から認知を獲得するために、

・自社採用サイト・オウンドメディアの整備

・SNS運用(LinkedIn/X/Instagramなど)

・社員ネットワークを活かしたリファラル

・採用イベント・テックイベントの開催・登壇

など、さまざまなチャネルを駆使して、候補者との初期接点(タッチポイント)を作ることが重要になります。

連絡先を取得する

認知を獲得できても、候補者へアプローチできる状態を作ることができなければ、その後の関係構築をすることが出来ません。

以下のような方法で、連絡先を取得し候補者へアプローチできる状態を作りましょう。

・キャリア登録導線の設置

自社サイトや採用オウンドメディアにおいて、訪れる候補者の多くは情報収集意欲はあるものの「今すぐ転職したいわけではない」ため、応募に至らないケースが大半です。

せっかく候補者とのタッチポイントが増えても、連絡先を取得できなければ意味がありません。そこで、情報収集を目的とする候補者に対し、キャリア登録フォームという登録導線を設けることで、連絡先を得やすくなります。

・採用イベントやリファラル採用母集団の活用

候補者の連絡先取得ハードルを下げるためには、イベントやリファラル採用などのコンテンツも有効な手段です。企業紹介や社員との交流などを通じて関係性を深められ、参加時にキャリア情報を記入してもらうフォームを活用することで、候補者の情報を収集することが可能になります。

ステップ2:「検討」「興味」フェーズから「応募」への引き上げ

認知の次は、「検討」「興味」へと気持ちを高め、最終的に「応募」へと導くことが求められます。そのためには、候補者との継続的な接点を意識することが重要です。

ここでは、応募につながる関係構築を行うための3つのポイントをご紹介します。

≪関係構築を行う際のポイント≫

応募へとつなげるためには、「誰に、何を、いつ届けるか」という設計が重要です。

良質な情報であっても、タイミングがズレていれば候補者の意向醸成をすることはできません。一方で、転職意欲が高まったその瞬間に適切なアプローチができれば、応募へと大きく前進する可能性があります。

・コンテンツ:候補者の属性や状態に応じたコンテンツの使い分け

「画一的な情報」ではなく、「候補者の属性や状態に合わせた内容」を届けることが大切です。

認知~検討~興味、の各フェーズや候補者の職種や役職によって、求めている情報は人それぞれ違うため、チャネルやコンテンツの使い分けが必要になります。

・タイミング:候補者の状態や状況の変化を狙う

「転職意欲が高まったとき」や「自社への関心が強くなったとき」など、候補者の変化をとらえたアプローチができるかどうかが、ナーチャリング施策の成果を左右します。

タイミングをキャッチし、興味度が上がった候補者に適切なアプローチを行うことが必要になります。

採用マーケティングを始める企業が陥りがちな失敗とは

採用マーケティングに取り組む企業は年々増えていますが、いざ運用となると、思うように促進できないケースも少なくありません。

たとえば「候補者データを一元管理できない」「適切なタイミングでアプローチできない」など、実践するうえでの課題はさまざま。採用マーケティングの重要性が高まっている一方で、うまく運用できず、効果が出せないケースも少なくありません。

ここでは、多くの企業が陥りがちな失敗を3つの観点で解説します。

1 「誰に」――届けるかが曖昧になっている

・候補者の情報が不足している、または有効な情報がわからない

接点を持った候補者について、基本的なプロフィールやキャリア情報が不十分だと、どのようなアプローチが効果的か判断できません。さらには、連絡先がわからずアプローチすらできない場合もあります。そのため、候補者との初期接点では必ず連絡先や基本的なプロフィールの情報取得をしながら、転職時期や現在のポジション、経歴など、その後の情報配信やスカウト配信を適切に行うために必要な情報を登録してもらう「仕組み」を整えることが重要です。

たとえば「キャリア登録フォーム」や「イベント参加時の登録シート」を活用することで、候補者の同意を得ながら必要情報を効率的に収集できます。

さらに、接点を持った時点で情報が揃っていても、時間の経過とともに鮮度は落ちていきます。定期的な情報更新の依頼や、最新の関心度を把握できる仕組みを組み込んでおくことで、候補者へのアプローチを的確に行うことができるでしょう。

・リストが膨大で、管理が煩雑になっている

あらゆる採用チャネルの接点から、候補者リストは年々増加していきます。

しかし、各所に点在するデータを整理・統合する工数が割けず、結果「リストがあるだけ」で活用されていない状態に陥ることも少なくありません。

この課題を解決するには、候補者データを一元管理できる仕組みを導入することも有効です。タレントプールシステムや採用MAツールを活用すれば、チャネルごとに散在している情報を統合でき、セグメント・検索・アプローチまで一気通貫で行えるようになります。

さらに、定期的なデータクレンジングをルール化することもポイントです。重複や古い情報を整理することで、「溜めるだけ」ではなく「活用できる資産」へと変えていくことが可能になるでしょう。

2 「何を」――届けるかが定まっていない、定まらない

・各属性に合わせた適切なコンテンツ設計ができていない

この課題を解決するには、候補者属性ごとにパーソナライズしたコンテンツを設計することが有効です。たとえば、学生や第二新卒には成長機会や教育体制を、経験者層にはキャリアパスや裁量の大きさを、それぞれの属性に合わせたテーマで発信することが重要です。

さらに、候補者の関心度に応じて情報を段階的に提供する仕組みを整えることで、認知から応募までのモチベーションを着実に高めることができます。ニュースレターやオウンドメディアの記事、社員インタビュー動画など、複数のフォーマットを組み合わせるのも効果的だといえるでしょう。

・関係構築が担当者依存になっている

採用担当者の個人的な工夫や人脈に依存してしまうと、担当者が異動や退職した際にナレッジや関係性が途切れてしまう恐れがあります。結果として情報発信の方針が一貫せず、「何を」届けるかが定まらなくなってしまいます。

この課題を解決するには、関係構築のプロセスやノウハウを仕組みとして蓄積・共有することが重要です。候補者との接点履歴やコミュニケーション内容をシステムに記録し、チーム全体で共有できる体制を整えることで、担当者が変更しても一貫性のある情報提供が可能になります。

3 「いつ」――届けるべきかわからない

・候補者の“今”の状態がわからない

ナーチャリングにおいて重要なのは、候補者の関心が高まったタイミングを逃さずアプローチすることです。しかし、候補者の転職意欲やキャリア状況をリアルタイムで把握できないと、効果的なアクションが打てなくなってしまいます。

この課題を解決するには、候補者の行動データを継続的にトラッキングする仕組みを導入することが有効です。たとえば、メール開封やサイト訪問履歴、イベント参加状況などを把握し、スコアリングやアラート機能と組み合わせれば、「今まさに関心が高まっている候補者」に適切なタイミングでアプローチすることができます。

・アプローチのタイミングが設計されていない

せっかく接点があっても、何もないまま時間が経過してしまうと、候補者の熱度が冷めてしまうこともあります。「誰に・何を届けるか」と同じく、「いつ届けるか」の視点が欠かせません。

この課題を解決するには、候補者の状態やシナリオに応じて接点を自動的に設計する仕組みが有効です。たとえば「接触から1週間後にフォローメール」「イベント参加から1か月後に情報提供」など、あらかじめルール化・自動化しておくことで、適切な間隔で関係性を構築することができます。担当者の負担を減らしつつタイムリーなアプローチを行う場合はタレントプールシステムや採用MAツールの活用が必要です。

まとめ

このように、採用マーケティングを成功させるためには、候補者との関係性を段階的に育てていく視点が欠かせません。

単なる“応募促進”にとどまらず、「誰に・何を・いつ届けるか」を丁寧に設計し、必要に応じてツールの力を借りながら運用を仕組み化することで、より深い関係を築き、最終的な採用成果へとつなげることができます。

本記事が、自社に合った採用マーケティングのあり方を見つけ、候補者との関係強化を実現するためのヒントになれば幸いです。

日本初の採用MAサービス『MyTalent』

#タレントプール採用 #アルムナイ採用 #スカウト代行支援

弊社が提供する「MyTalent」では、人事負荷をかけず、優秀な人材を獲得するためのタレントプール構築から採用までを支援しています。

採用候補者のデータクレンジングからアプローチリストの作成代行、AIによる転職熱度の可視化や求人情報との自動マッチング、スカウトやナーチャリングコンテンツの送信(メール)代行、初回面談の代行など、一貫したタレントプールのフローを通じ、持続可能なタレントアクイジションを支援しています。

監修者情報

監修 | TalentX Lab.編集部

この記事は株式会社TalentXが運営するTalentX Lab.の編集部が監修しています。TalentX Lab.は株式会社TalentXが運営するタレントアクイジションを科学するメディアです。自社の採用戦略を設計し、転職潜在層から応募獲得、魅力付け、入社後活躍につなげるためのタレントアクイジション事例やノウハウを発信しています。記事内容にご質問などがございましたら、こちらよりご連絡ください。