目次

- 採用戦略とは

- 採用戦略がより重要になっている背景

- 採用戦略の企画立案から実行の流れ

- 採用戦略を実行するときのポイント

- まとめ <採用戦略とは?採用戦略立案までの流れやポイントを紹介>

- 採用計画の立案や実行はTalenXにおまかせ

昨今売り手市場が続き企業の採用活動が厳しい状況が続いていますが、企業の採用活動で重要となる「採用戦略」について解説します。

採用戦略をどのように立案するべきか?その流れと、採用戦略を実行する際のポイントについてご紹介していきます。

採用戦略とは

採用戦略とは、企業が求める人材を効率的かつ効果的に確保するために立てる戦略のことです。

少子高齢化による労働人口の減少、求人数の増加、産業構造の変化(DX)などを理由に採用市場が激化する中、場当たり的な採用施策ではPDCAが回らず一過性の成果となってしまうでしょう。継続的に採用活動を成功させるためには、上段の戦略設計が非常に重要になっています。中期経営計画や事業計画をもとに、将来を見据えた採用活動の計画を立てることで中長期的かつ経営に直結した採用成果をあげることができます。

採用戦略がより重要になっている背景

では、なぜ企業は戦略的に採用をすすめていく必要があるのでしょうか?採用戦略を立てることが重要になっている背景として「労働人口減少による人手不足」「求人倍率の上昇」「人的資本経営」の3つについてご紹介します。

労働人口減少による人手不足

採用戦略がより重要になっている背景の1つ目は、労働人口の減少による人手不足です。国立社会保障・人口問題研究所が発表している「日本の将来推計人口」によると、2020年に6,404万人いた労働人口は減少を続け、2045年には5,000万人を下回り、2065年には3,946万人になると試算されています。また産業別で見てもほぼ全ての職業において人手不足になると予測されており、特に専門・技術人材の労働人口の不足が顕著にみられます。

求人倍率の上昇

採用戦略がより重要になっている背景の2つ目は、求人倍率の上昇です。企業の求人数は増加の一途をたどっており、求人倍率は右肩上がりに上昇し続けています。2019年1.2~1.3倍だった求人倍率は2024年12月には3.15倍にまで跳ね上がっています。

前述の通り今後労働人口の減少が続いていく中で、求人倍率は更に上昇得得ることが見込まれており、企業は一過性の採用ではなく、持続可能な採用戦略を考え実行しなければ、優秀な人材を採用できなくなっています。

人的資本経営

人的資本経営とは、人材を“資本”と捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上へと繋げていく経営手法です。人材への投資がどの程度利益(Return)を生み出しているのか?を計測しながら経営することが、ベースの考え方となります。

2023年3月期の有価証券報告書から「人的資本の開示」が上場企業に義務化されますが、そもそも近年なぜ人的資本経営が注目されているかというと、産業構造の変化があげられます。インターネットの普及やDXの重要性が増す中で、ヒト・データなどの無形資産を重視する企業ほど急成長&評価される傾向があるためです。

このような採用難&優秀人材の重要度が高まる状況下において、採用活動における「戦略」の重要性は年々高まっており、人事のみならず各部門長や経営層など企業全体で採用戦略について考え・取り組む必要が出てきました。

採用戦略と同様、注目を集める「採用マーケティング」

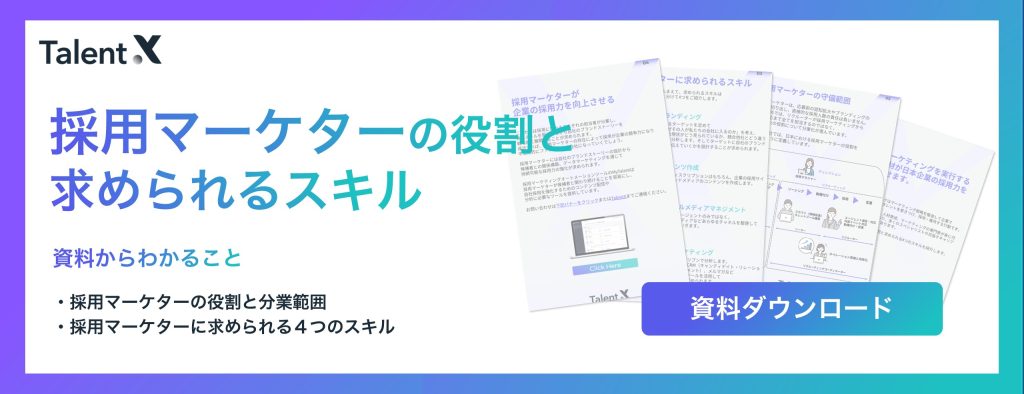

人材獲得競争がますます激しくなる中、採用戦略と同様に「採用マーケター」という存在が注目されています。労働人口減少などの背景があるため、採用戦略に「転職活動を積極的に行っていない転職潜在層」にアプローチする採用マーケティングの重要度が増しているためです。

採用マーケティング戦略や実行を担う「採用マーケター」の役割とスキルについて詳しく説明した資料を用意していますので、お気軽にご覧ください。

採用戦略立案の流れ

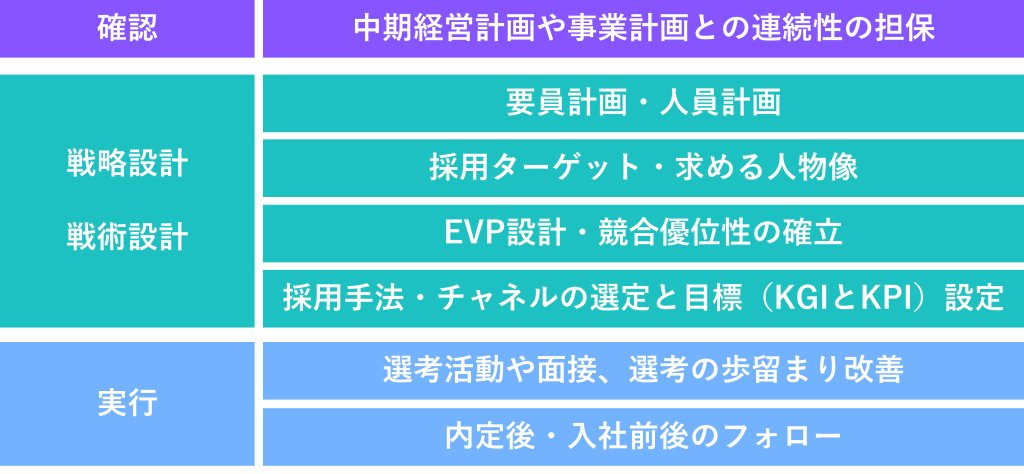

採用戦略を立案する際にはフローに沿って進めて行くことが重要です。必要な項目や流れなどといった採用戦略の立て方についてご紹介していきます。

中期経営計画・事業計画を把握する、セットで考える

採用戦略は企業の中長期的な事業計画にもとづいて行います。既存の事業をどのように拡大していくのか、数年後には新しい事業を開始するのか、現在ある部署を統合するのか等、中長期的な企業の方針を把握する必要があります。

要員計画(人員計画)を策定する

中期経営計画・事業計画を元にどのポジションに何人採用が必要か計画を立てます。

企業は新卒や中途社員の採用だけでなく、内部調達やアウトソーシングなど様々な方法で人材を確保しており、採用から何人必要か計画を立てる必要があります。

採用ペルソナの設定

ヘッドカウント計画と合わせてどのような人材を獲得したいかペルソナの設定を行います。

ペルソナとは「仮想的な人物像」のことで、採用シーンにおけるペルソナ設定とは、学歴や職歴、ビジネスに対するスタンスや実績、価値観やライフスタイルなどを設定することになります。

できる限り詳細にペルソナ設定を行い採用したい人物像の解像度を高めることで、選考時に確認すべきものが明確になり、採用におけるミスマッチを防ぐことができます。

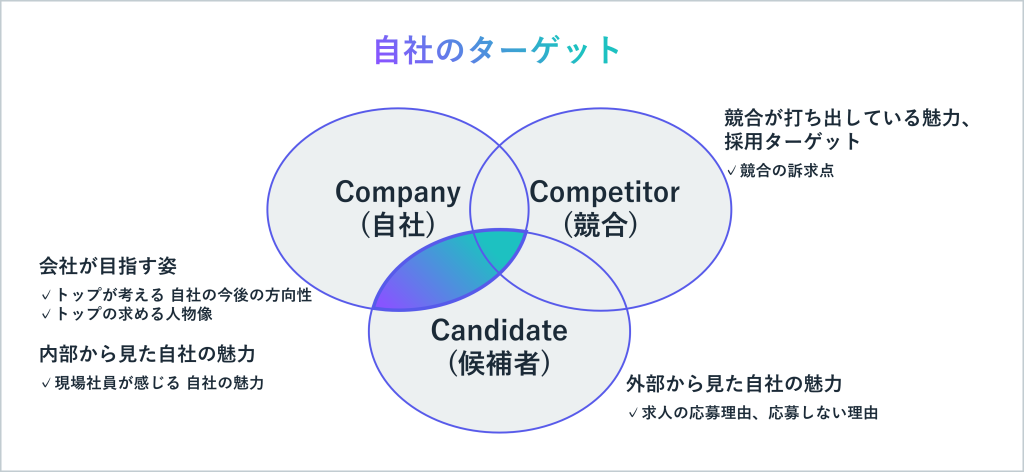

3Cから考える採用ペルソナ

ペルソナの設定は、「自社が採用したいターゲット」と「自社が採用できるターゲット」の折衷案で描いていく必要があります。この場合、マーケティングの概念を用いた3C分析が効果的です。採用における3C分析は「Company(自社)」「Competitor(競合)」「Candidate(候補者)」で整理します。3つのCが重なり合う部分に、自社のペルソナを見出すことができます。

EVP設計により自社の訴求ポイントを明確にする

EVPとはEmployee Value Proposition(従業員価値提案)の頭文字を取った言葉で、企業が従業員に提供できる価値を言語化するものになります。

既存の採用ブランディングとは異なり、よりその会社で働く従業員の具体的なメリットが提示されていることが特徴です。従業員に提供しているリアルな価値を社外の候補者に対しても発信するため、多様な価値観をもち透明性の高い情報を求める現代の求職者にマッチしています。

EVP策定には、下記2種類の方法で自社の強みを洗い出すことを推奨します。

- 自社の従業員は自社のどこに強みや魅力を感じているのか

- 自社のターゲット候補者は自社に対してどういう印象を持っているのか

下記資料ではEVP策定のためのフレームワーク”WORCS”や国内外企業の策定事例をまとめておりますので、詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。

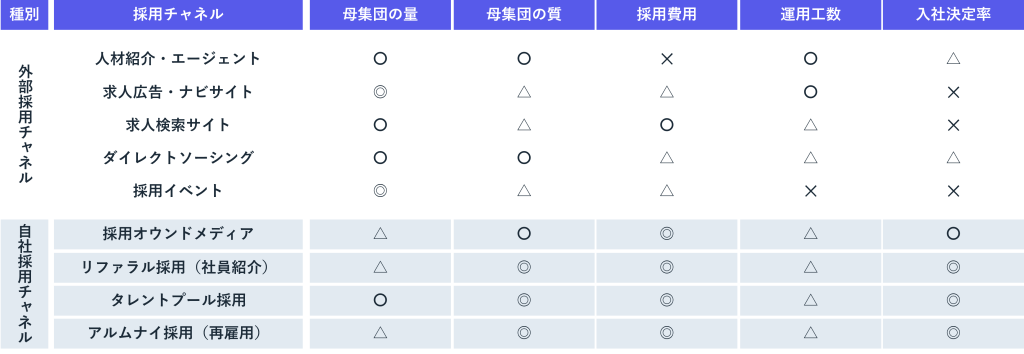

採用手法・チャネルを決める

ターゲット・ペルソナの設定、自社の訴求ポイントが決まったら、何を使って採用をするのか決めていきます。具体的には下記のような手法・チャネルがあり、採用に必要な母集団形成を行います。採用ターゲットによって有効な手法・チャネルは異なりますので、自社の状況に合わせて最適なものを選定しましょう。

人材紹介、求人広告、ダイレクトリクルーティング、採用オウンドメディア、リファラル採用、タレントプール採用といった採用手法それぞれの特徴については、以下の資料「採用手法一覧と 採用難時代に必要な考え方」で詳しく解説しています。

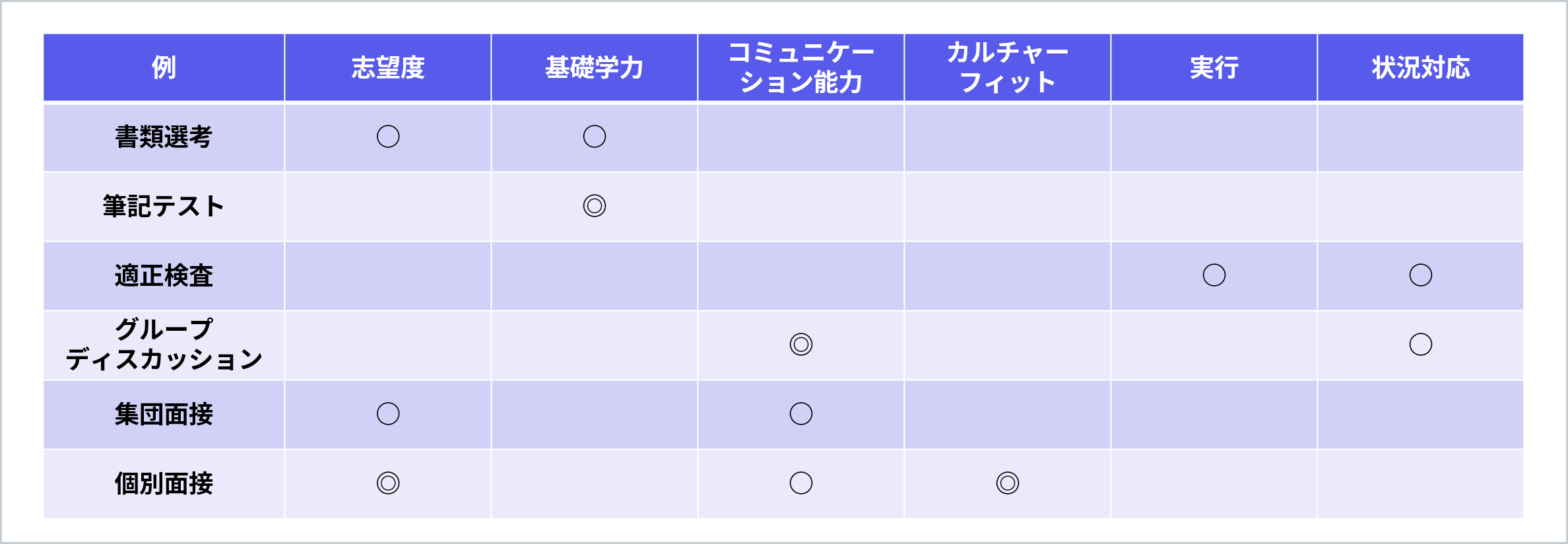

選考活動・面接を行う

選考フローおよび選考手順の設計

MUST(必須条件)条件、WANT(希望条件)条件をどこで見極めるのか選考フロー内で決めていきます。一度に全ての項目を確認することはできないため、それぞれの特性・形式や時間を考慮した上で、選考フロー全体で見極められるように設計することが重要です。

各選考フローに対してどの項目を確認するか明確化することで、各選考フローで何を確認すべきか共通認識を持ったうえで進めることができ、よりよい選考を行うことができます。

内定後・入社後フォローを行う

新しい人材が入社しても早期離職しては意味がありません。入社後の研修や、既存社員との交流を図る懇談会を設けるなど、社内のサポート体制も大切です。内定や入社後に丁寧なフォローを行うなど、受け入れ体制を整えましょう。

採用戦略を実行するときのポイント

では、実際に採用戦略を立て、それを実行していくときに気を付けるべきポイントはどんなことでしょうか?3つのポイントを解説していきます。

採用戦略を社内で共有する

採用戦略を立てても、それを把握しているのが人事部だけでは、計画通りに進めることは難しくなります。リファラル採用の普及やクチコミの重要度が増したことなどを背景に、今まで以上に採用活動は会社全体で行うべきこととなっていますです。関係各部署に採用戦略を共有し、会社としてどのような採用計画を立てているのか、共通認識を持つようにしましょう。

採用戦略のフィードバックを行う・PDCAを回す

事業計画と同様に、採用戦略を立てた後はその効果を検証してフィードバックを行うことが大切です。半期や年度ごとに採用活動の成果について振り返り、新たに出た課題がないか、反省するべき点はなかったか見直し、次の採用活動をどのように改善するべきか検討しましょう。

社内の人事体制を確認する

採用活動は企業側にとっても、決して負担が小さな業務ではありません。もし採用戦略を実行する上で社内の人員が十分ではない場合、人員強化を行う必要があると言えるでしょう。

近年では、採用活動を外部のプロに委託する企業もあります。社内では社員にしかできないコアな業務に集中し、それ以外はアウトソーシングすることで、社内の負荷を減らすことができます。例えば、RSO(採用戦略支援)やRPO(採用代行)を導入することで、人事業務の振り分けを行い時間を捻出することが可能になります。 下記の資料では、採用代行を上手く組み込むことで成果を出している様々な企業の事例をまとめております。

まとめ

採用戦略を立ててそれを全社で共有することで、採用や人材育成に対する社内の意識が高まり、企業全体の組織力が強くなると期待できます。採用活動は人事部だけで行うものではありません。企業全体で採用戦略に取り組み、企業の拡大へ繋げていきましょう。

採用計画の立案や実行はTalentXにおまかせ

TalentXは「人と組織のポテンシャルを解放する社会の創造」をパーパスに掲げ、テクノロジーとコンサルティングで日本企業の採用変革を支援するサービスを提供しています。

2015年に日本初のリファラル採用サービス「MyRefer」をリリースして以来、採用MAツール「MyTalent」や採用オウンドメディア「MyBrand」、各種人的支援と、採用マーケティング全般を促進するプロダクトへのアップデートを進めています。従来の人材紹介や求人広告などの外部に依存した募集活動ではなく、リファラル採用・アルムナイ採用・タレントプール採用や採用ブランディングなど、自前で持続可能な採用への変革を支援しています。

採用戦略設計や実行フェーズまで、詳細は各リンクの資料ダウンロードもしくはお問い合わせフォームまでご連絡ください。

監修者情報

監修 | TalentX Lab.編集部

この記事は株式会社TalentXが運営するTalentX Lab.の編集部が監修しています。TalentX Lab.は株式会社TalentXが運営するタレントアクイジションを科学するメディアです。自社の採用戦略を設計し、転職潜在層から応募獲得、魅力付け、入社後活躍につなげるためのタレントアクイジション事例やノウハウを発信しています。記事内容にご質問などがございましたら、こちらよりご連絡ください。