日本経済新聞社の調査より、2024年度の採用計画に占める中途採用比率は43.0%と過去最高の水準となっております。人的資本経営の推進、労働生産性の向上を促進する中で、新卒採用は依然として重要な一方で、キャリア採用で優秀な人材・即戦力人材を確保する重要性が急激に高まっています。

しかしながら、キャリア採用で優秀な人材・即戦力人材を獲得する難易度は高く、毎年増える採用目標数の充足に苦戦されている担当者様も多いのではないでしょうか。

本記事は、三井住友海上火災保険株式会社より鵜飼様、黑川様をお招きし、

・三井住友海上火災保険様が、なぜ「これまでの応募者」に対してアプローチを始めたのか?

・中途採用離脱者をプールするうえで重要なデータ項目は何か?

・具体的なアプローチスケジュールや手法、成果

・本施策による候補者のリアクションや反応、再応募に繋がった方法

など、三井住友海上火災保険様が取り組む「新しい採用の形」について語られた、好評のセミナー内容をご紹介します。

さらに、これからタレントプール採用に注力したい担当者様が自社で取り組むためのヒントを得ていただけるよう、本施策に注目された背景や制度の内容、候補者様の反応など、具体的な内容についてもお話しいただいておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

※当日の講演をより詳しくご覧になりたい方は、下記より「動画視聴」「レポートダウンロード」が可能です。

目次|新卒一括採用の強みを活かした採用マーケティング手法

- 登壇者紹介

- 採用市場の動向と持続可能な採用の必要性

- 三井住友海上火災保険様の採用マーケティングの取り組み

- パネルディスカッション

登壇者紹介

三井住友海上火災保険株式会社

人事部 採用チーム長

鵜飼 雄介 氏

大学卒業後、大手ビール会社で営業と企画業務を経験したのち、2007年に三井住友海上へ入社。入社後は専業代理店や中小企業を担当するリテール営業および大手企業を担当する企業営業を約16年経験後、人事部へ異動し、現在採用チームの責任者を務めている。

三井住友海上火災保険株式会社

人事部 採用チーム 課長代理

(キャリア採用ユニットリーダー)

黑川 健人 氏

大学卒業後、2011年に日系大手生命保険会社に入社。リテール分野における支社・本社の各組織にて営業企画・推進業務を経験したのち、人事部へ異動となり、約5年間新卒・キャリア採用業務に従事。2023年4月から三井住友海上へ参画し、現在は人事部採用チームに所属し、2022年度から本格化しているキャリア採用を主に担当。

株式会社TalentX

MyTalent CRM部 部長

近藤 歩

2018年パーソルキャリア株式会社へ入社し、IT/Net領域の人材紹介に従事。

2019年7月より株式会社TalentXに入社し、MyRefer事業のSales、CSを経て、現在、MyTalent CRM部の部長として業務を担う。

採用市場動向と持続可能な採用の必要性

採用競争が激化する日本の採用市場

近藤:

日本の労働人口は日本の人口総数減少に伴い、減少の一途を辿っています。特に15歳から64歳の労働人口の減少が急速に進んでいることは多くの企業にとって深刻な問題となっています。また、 IT技術・製造技術者等専門職においては、2030年までに労働人材の需要に対し212万人の人材が不足すると予測されています。

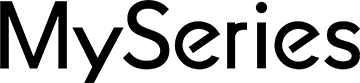

中途採用市場においては転職希望者数が増加しているにも関わらず、実際に転職をしている人の数は横ばいです。2013年から2023年のデータによれば、転職希望者は806万人から1000万人以上に増加しましたが、実際の転職者数は287万人から328万人とほぼ横ばいの状態が続いています。

つまり、希望はするけれども転職はしていない転職潜在層が増えているのが、今の採用市場の特徴になっています。需要は増加しているのに採用市場にいる顕在層の候補者数が不足をしていることから、約6割の企業様が採用目標を掲げている一方で充足できていないという、非常に難しい状況に直面しています。

出典:総務省「労働力調査(2023)」

※「転職者」とは、就業者のうち前職のある者で、過去1年間に離職を経験した者

※転職潜在層とは、転職活動を積極的に行い転職するには至っていないが、良いオファーがあれば検討するという層

出典:リクルートワークス研究所 中途採用実態調査

時代の変化に応じた採用手法 ~転職潜在層アプローチの必要性~

近藤:

新卒採用でも同様の課題がみられます。内定辞退率は50%を超え、入社後すぐに離職するという傾向が続いています。特に「3年3割離職」と呼ばれるように、新卒社員の約3割が入社後3年以内に辞めてしまうという問題は、平成元年から令和にかけてもほとんど改善されていません。

さらに、最近の傾向として、入社1年目の若手社員が早い段階で転職を検討し始めるケースが増えています。リサーチによれば、転職サイトに登録する1年目の社員数は、2011年と比べて2023年には約30倍に増加しています。このことからも、現在の会社に長期間とどまることを前提としない若手社員が増えていることがわかります。

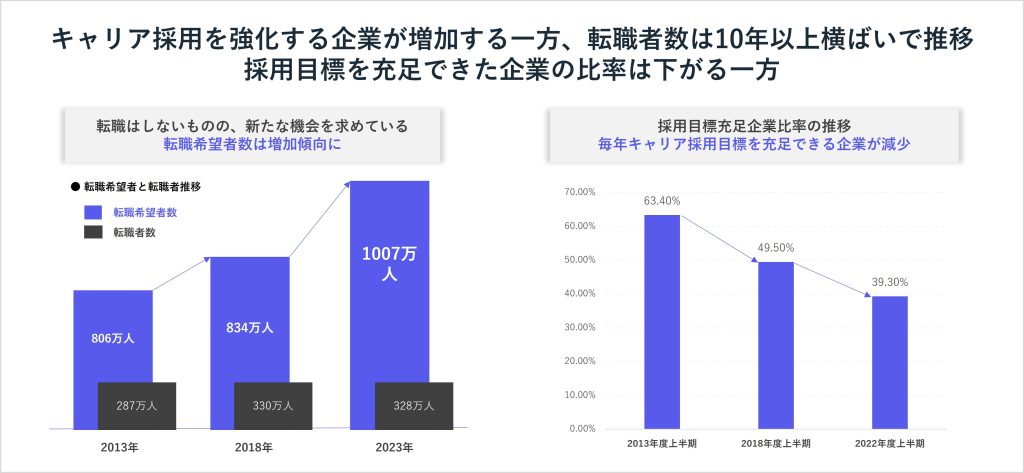

こうした労働市場の変化に対応するため、企業は従来の採用手法である「狩猟型採用」から、より長期的な視点での「農耕型採用」へと移行することが求められています。「狩猟型採用」は、顕在化した転職希望者にアプローチを行い、応募者の中から人材をスクリーニングして採用するという従来の手法ですが、これでは現在の採用市場の需要を満たすことが難しくなっています。

今後はまだ転職を検討していない「潜在層」の人材にいかに早く接点を持ち、継続的な関係を築くかが採用成功の鍵となります。具体的には、転職を考えていない段階の優秀な人材にリーチし、自社の魅力を伝えることで、将来的に転職を考えたときに自社を第一候補にしてもらう戦略が重要です。この「農耕型採用」では、自社とつながる潜在的なタレントプールを活用し、長期的に人材を確保することが目指されています。

三井住友海上火災保険様の採用マーケティングの取り組み

キャリア採用を強化している背景

鵜飼氏:

2022年度から中期経営計画の中で多様な人財の活躍推進と、サステナブルな会社経営に向け中途採用を強化しています。新卒一括採用には良い点、悪い点もあると思いますが、どうしても均質性の高い組織になりがちです。そのため、社外のカルチャーを経験した方にご入社していただくことで多様性を高め、サステナブル性を高めていきたいと思っておりました。新卒一括採用のイメージが強い当社ですが、この2年でほぼ同じか、キャリア採用の方が多い状況になっています。

採用候補者の「スタンスの変化」

黑川氏:

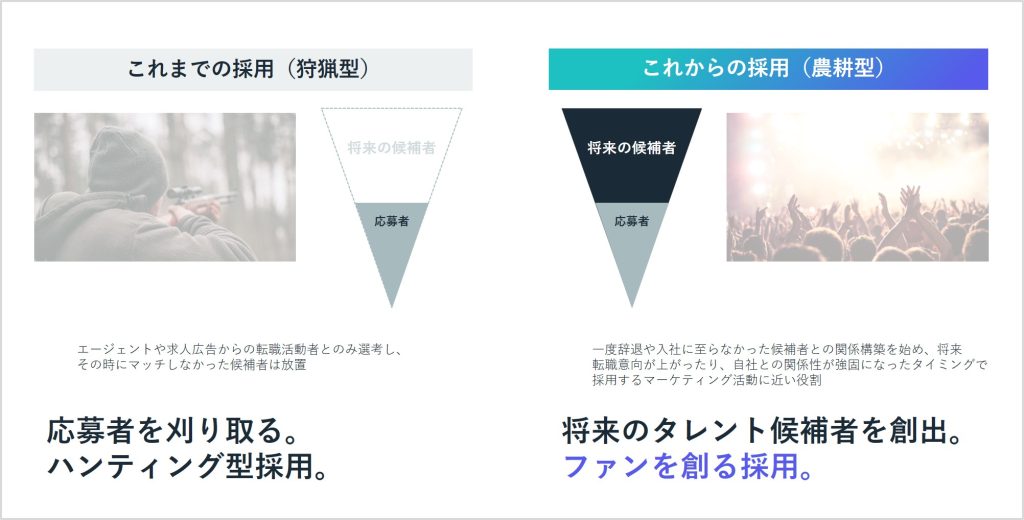

中途採用を強化する上で当社は採用候補者の「スタンスの変化」に目を向けました。

転職エージェントを活用して積極的に転職したいという、転職顕在層と言われる候補者様がマイノリティになってしまっている中で、それを狙いに行く企業は年々増えているのが現状です。

当時、転職エージェント経由での採用が8割を超えているような状況だったため、待ちの姿勢がスタンスとして強くありました。それに対し、攻めの姿勢だった候補者の多くは待ちの姿勢に変化しており、採用側も共に待ちの姿勢では結実しない状況になっていました。そこで、当社が求める人財の獲得を自ら狙う「攻めの採用」にいかに変革できるかを念頭に施策を検討し始めました。

採用課題と応募者データの活用に着眼した理由

黑川氏:

当時、大きく分けて2つの課題がありました。

1.優秀人財の母集団形成

中でも有効応募と言われる当社に有益な母集団の確保

2.採用コストの高騰

人材紹介数増加による高騰と、限りある事業費を効率的、かつ効果的に行う必要性

上記の課題を解決するため、ダイレクトスカウトの強化も話に挙がっていましたが、『他に何か新しい手はないだろうか』と考えていた時にご縁があってTalentXさんとお話をする機会があり、「これまでの応募者」というところに着眼することができました。

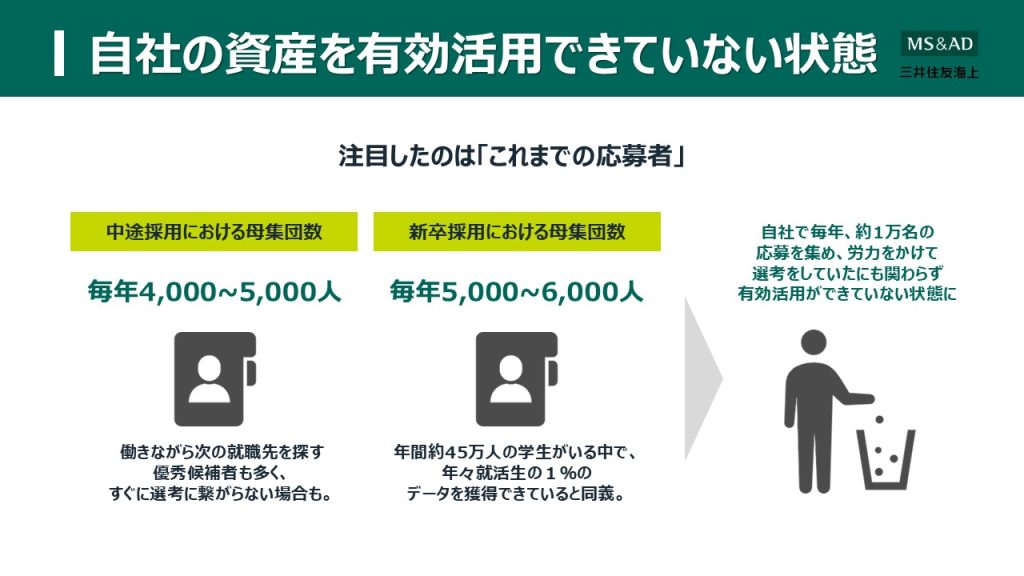

当時の状況としては、キャリア採用・新卒採用ともに年間約5,000名の本エントリーをいただいていました。ただこの中で採用に至る方はキャリア採用で約300名。新卒も同程度の採用状況だったので、採用に至った数は合せて1,000名にも満たないという状況になっていました。言い換えると、約10,000名のご応募を集め、9,000名以上の方々は辞退されるか、あるいは不合格になっているか離脱しているか、いずれかということになります。

苦労して応募を集め、選考を行ったにも関わらず、その候補者データを有効活用できていない状況があった為、この部分のデータをプールし、積極的な活用に取り組むことを決めました。

タレントプールの活用と運用方法

黑川氏:

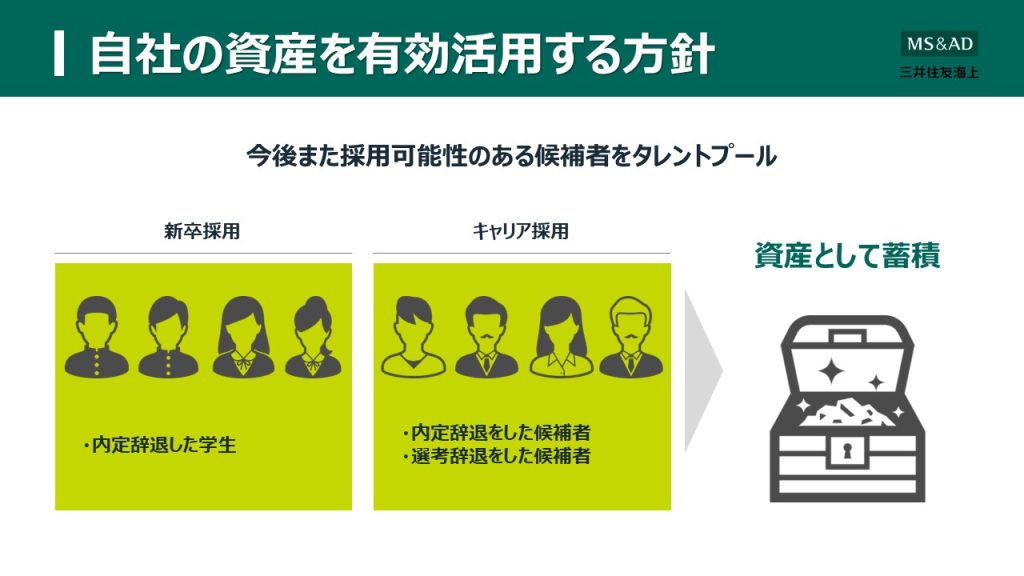

タレントプールの活用を始めるにあたり最初に着目したのは、

・新卒採用 :「内定を辞退した学生」

・キャリア採用:「内定を辞退した候補者」と「選考を辞退した候補者」

これらの候補者を資産として蓄積をしたのがスタートでした。具体的な運用方法については、蓄積した辞退者のデータに対し意向醸成ためにメールマガジンの配信や各種イベントのご案内等、定期的な接点を持つようにしました。

ここでのポイントは継続的に接点を持ち続けるということです。継続接点を行っていると、転職意向が上がるタイミングに巡り合うことができます。そういったタイミングでスカウトやカジュアル面談の案内を行うことで、応募の獲得やその後の選考~内定の獲得に繋げていきました。

新卒採用でのタレントプール活用

~MSファストパス制度と登録率向上、意向醸成に向けた施策~

黑川氏:

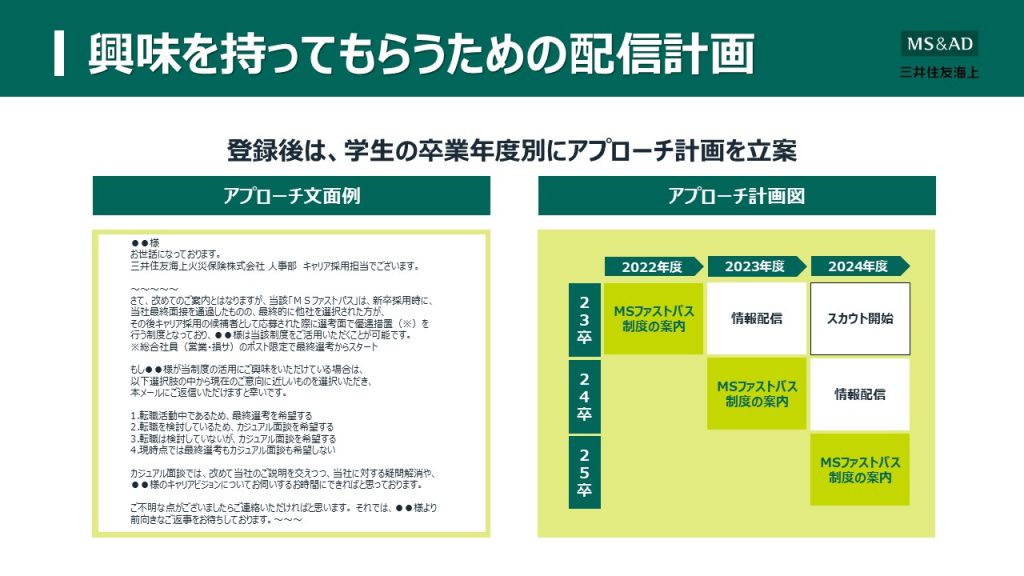

当社の新卒採用には「MS ファストパス制度」という制度がございます。

これは最終面接通過など、一定の基準を満たしたものの最終的に他社を選択された学生を対象に、キャリア採用の候補者として応募された際に選考面で優遇措置を行う制度のことです。

この「MS ファストパス制度」ですが、運営を行う上での工夫点を一言で表現すると、別れ方をきれいにしましょうというところです。

内定を辞退された方に対し個別全員に電話をさせていただき、制度の概要を説明しています。中長期的につながりたい趣旨や当社の想いを伝えた上でタレントプールの登録を促します。このひと手間を加えることで、同じような取り組みをされている他社様に比べて登録率が非常に高いと認識をしております。登録いただいた候補者データは卒業年度ごとにプール管理を行い、各セグメントに沿ったアプローチ計画を策定し、定期的な接点を持てるように運用をしております。

キャリア採用でのタレントプール活用

~意向のあがる面談実施とこだわっているポイント~

黑川氏:

キャリア採用も基本的には新卒採用と同じですが、プールの対象に「選考の途中辞退者」を加えています。

キャリア採用で途中辞退をされる方というのは外的要因も多く、新卒採用対比で有益な候補者である可能性が高いと判断をして、キャリア採用についてはこのセグメントもプールの対象に入れております。

新卒の際と同じく“別れ方をきれいにしましょう”というのもそうですし、再接点を持った際の話し方や接し方に重きを置いて丁寧な対応を心がけております。メールの配信に関しては分類を細かく分け、『こういうパターンだったらこういう連絡をしましょう』という内容を綿密に打ち合わせをした上で行っています。

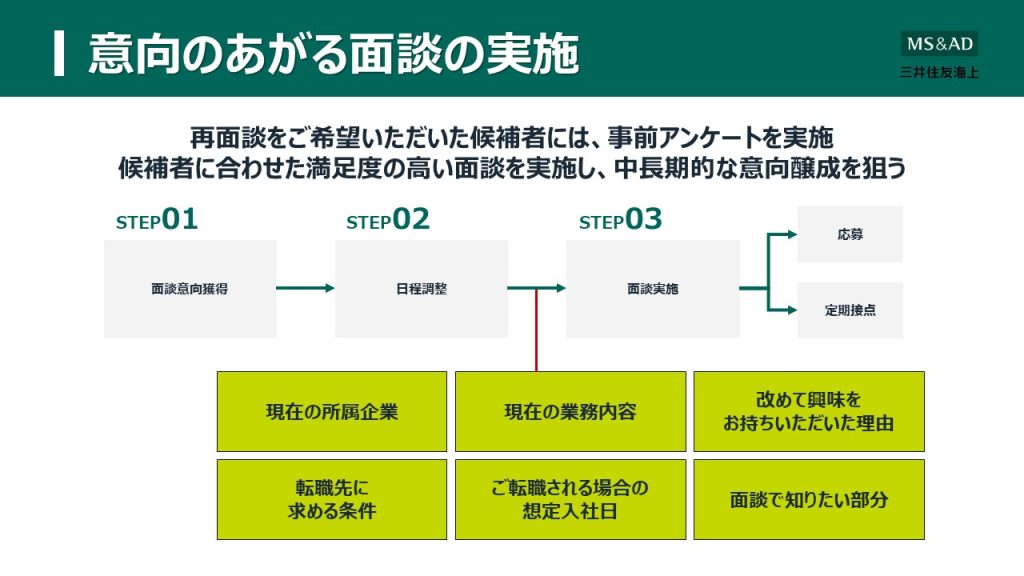

また、再面談を希望いただいた候補者との面談実施についてもこだわっています。

30分程度という貴重かつ限られた時間をいかに効率的に回せるかを考慮し、候補者の方々には事前アンケートにお答えいただいています。アンケートの具体的な内容は、現在の業務内容や所属企業のこと、改めて興味をお持ちいただいた理由などになります。これらを事前にご提出いただいた上で当日面談に臨むという運営をとっており、正直、重ためのアンケ―トになるのでしっかりと回答いただけるか心配していましたが、意外にも詳細まで記載いただけることがほとんどで、候補者の本気度が高い事を感じています。

候補者からの反応と今後の展望

黑川氏:

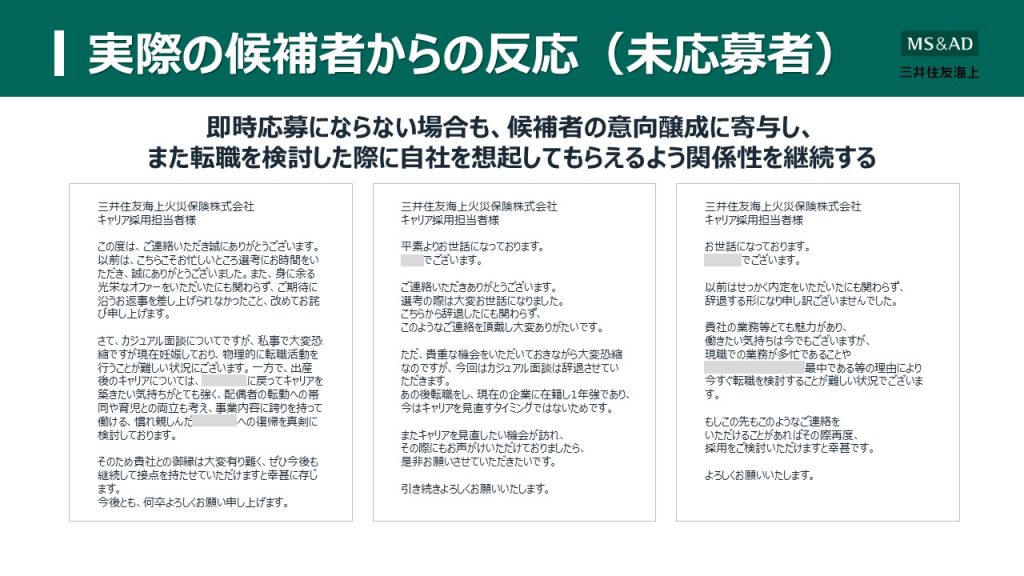

今回の施策に対する印象についてですが、まず、現時点で特に大きなトラブルやネガティブな話が出ているところは一切ございません。それどころか、好意的にこの取り組みについて捉えていただける方が多いと思っております。

特に驚いたのは、意向醸成の途中で、今回はご応募に至らなかった“未応募者からの反応”です。正直、案内に対して無視する方が多いだろうと思ってましたが、未応募者の方からも返信をいただくことができています。それどころか丁寧にこの取り組みに対する謝辞や、今後のつなぎ止め、プールをしてもいいという意思表示をいただけるということが非常に多い結果になっております。ここまで好意的に受け入れてもらえるというのは、この取り組みを行ってみて感じる事の出来た一つの気づきだと考えています。

今はまだ、開始から1年も経っていないような状況ではありますが、この取り組みから内定者や入社決定者も続々と出てきているような状況です。今後の展望については、まずはプール対象の拡大ということを考えています。加えてオウンドメディアの構築推進というところも強化をしていきたいと考えています。この辺りでもTalentX さんのお力を借りしながら、引き続きいろいろと施策を検討していきたいと考えております。

パネルディスカッション

タレントプールを構想した背景

近藤:

先ほど『スタンスの変化』というお話もありましたが、タレントプールを構想した背景がございましたらぜひお答えいただければと思いますがいかがでしょうか?

鵜飼氏:

やはり候補者様の転職に関するスタンスの変化というのがあるかなと感じています。今後人材獲得競争は激化していくのだろうと考えていますし、候補者が待ちの姿勢のところに、我々も待ちの姿勢でいるわけにはいかないと考え、攻めの採用に転じたいということがまず大きな背景としてございます。

その中で、全く接点のない方へスカウトを打つということも並行して実施していますが、改めて考えてみるとそもそも当社に興味を持っていただいた方々が潜在層の中にも一定数いるのではないかと思いました。当時はお互いに縁がなく、入社まで至ってはいないけれども当社に興味を持っていただいて、そして一定能力に期待が持てる方々。「ここを逃してしまうのはもったいない」と思ったのがタレントプールを構想した背景になります。

黑川氏:

実体験として経験のある方もいらっしゃると思うのですが、第二新卒の方とキャリア採用で面接をしていると『過去、御社の新卒時に応募していました』と仰る方が相当数いらっしゃいます。

また、キャリア採用で、せっかく応募をいただけたのに、その際は適切なポストの募集がなかったので採用することが出来ず、お見送りにせざるを得られなかった方々も多くいらっしゃると思います。そういった方々と継続接点を持ち、適切なタイミングでアプローチすることは採用成果に繋がるだろうという確信があったのも一つ、施策実施に至った背景になると思います。

本施策による候補者の反応や効果

近藤:

本施策による候補者さまの反応や効果についてもお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか?

黑川氏:

面談に来られる方もそうでない方も、取り組みに対してネガティブに思われる方というのは正直一切いらっしゃらないと言い切ってもいいぐらいかなと思います。

新卒のファストパス制度への登録率は、個別に丁寧な説明を行うことで6割を超えるというところです。他社様の平均がだいたい半分ぐらいと伺っているので、ここは平均よりもかなり高い水準になっていると思います。また、登録された方に対してカジュアル面談のご案内をさせていただいたときの返信率は50%ほどという状況です。カジュアル面談につながっているケースもあれば必要ないけれどもありがとうございますというお礼のメールをくださっているケースもありますが、他社様の平均が11%なのでここもかなり高い水準なのかなというところです。

過去選考時に“次につながる”という感覚を持ってこちらが対応をしていれば長いブーメランで帰ってくるところかなと思っております。

キャリア採用についても同様です。再アプローチへの返信率は全体の20%、返信をくださった中で面談希望ありと言ってくださる方は6割を超えておりますので嬉しい部分です。想定していた面談数よりもかなり多く、さばくのが結構大変だったという裏話もあるぐらいです。それぐらい非常にいい反応をいただけております。

今後の展望について

近藤:

今後の展望についてお話しいただいてもよろしいでしょうか?

黑川氏:

タレントプールをはじめ、オンドメディアの構築推進を含めた採用マーケティングの強化を推し進めていきたいと考えています。欧米で言うといわゆるリクルーターよりも採用マーケターの方がや社会的地位も含めて高いと言われていて、日本の採用環境においてはまだまだは日の目を見ていないなという個人的な認識も持っています。候補者の動線を意識し最適な経路に対して最適な広告を打つなど、そういったところを含めて採用マーケティングそのものを強化していくということが大事かと思っており、特に今後は注力していきたいと思っています。

監修者情報

監修 | TalentX Lab.編集部

この記事は株式会社TalentXが運営するTalentX Lab.の編集部が監修しています。TalentX Lab.は株式会社TalentXが運営するタレントアクイジションを科学するメディアです。自社の採用戦略を設計し、転職潜在層から応募獲得、魅力付け、入社後活躍につなげるためのタレントアクイジション事例やノウハウを発信しています。記事内容にご質問などがございましたら、こちらよりご連絡ください。