有資格者の母集団形成、採用単価の高騰、入社直後のミスマッチ、そして早期離職…。

採用が難しいことはわかっていても、次の一手が見えずに悩んでいませんか?

本セミナーでは、愛知県で介護施設を複数運営する医療法人としわ会様が、「過去に接点のあった求職者やキャリア登録者」を活用し、採用単価を従来の1/3に抑えつつ、全採用数の1割以上の採用成果を創出した実例をご紹介しています。

エージェントからの推薦や、新規応募が来るのを待たずに、”自社が保有する候補者リストに接点を取る”タレントプール採用の取り組みは、採用部門が抱える「母集団不足」「紹介依存」「定着率低下」といった悩みに対し、再現性のある打ち手となっています。

今回は実際に運用を統括された医療法人としわ会・安達様をお招きし、

・ タレントプール採用って何?どんな施設が向いてる?

・ 導入前に感じた不安やハードルは?

・ 現場の協力を得る工夫、体制づくりのポイント

・ ミスマッチを減らしながら成果を出す運用方法

など、赤裸々にお話しいただきました。

採用施策において「コスト」と「定着」の両立を目指したい方、新しい一歩を踏み出すヒントが欲しい方におすすめの内容です。

※当日の講演をより詳しくご覧になりたい方は、下記より「動画視聴」「レポートダウンロード」が可能です。

目次

- 登壇者紹介

- 介護業界の採用市場動向と各社の課題

- としわ会様のタレントプール採用

- トークセッション&質疑応答

登壇者紹介

医療法人としわ会

法人本部 総務課 課長

安達 匡倫 氏

法人全体の採用活動に携わる。現在は採用マーケティングの視点から、ターゲット設計、チャネル戦略の立案、情報発信、応募導線に至るまで、採用プロセス全体を統合的に設計・運用。

人材紹介に頼らず、ダイレクト採用を軸とした独自モデルを構築し、安定的な人材確保を実現している。

株式会社TalentX

執行役員 Myシリーズイノベーション部

近藤 歩

2018年にパーソルキャリア株式会社へ入社、IT領域の人材紹介に従事。

2019年7月より株式会社TalentXに入社し、MyRefer事業のSales、CSを経験。2021年10月よりMyTalent事業のBizdevとして事業立ち上げを実施し、部長へ。

2025年4月より、Myシリーズイノベーション本部執行役員に就任し新規事業領域を統括。

介護業界の採用市場動向と各社の課題

労働人口と転職者の推移

近藤:

日本における労働人口は、今後も減少傾向が続くと見込まれています。全体の人口は緩やかな減少にとどまっているものの、特に深刻なのは労働人口の減少です。平均寿命の延伸により高齢人口は増加していますが、出生数の減少により若年層が減少しており、生産年齢人口の縮小が社会全体に大きな影響を与えています。

採用市場においては「転職が当たり前」といった認識が広がりつつありますが、実際のデータはやや異なります。2010年には転職希望者が618万人だったのに対し、実際に転職した人は283万人と半数にとどまりました。2023年には転職希望者数が1,035万人に達し、約1.7倍に増加しているものの、実際の転職者は328万人と、依然として大きな差があります。この転職者数には正規・非正規雇用の双方が含まれていますが、正規雇用に限れば100万人未満というデータもあり、特に即戦力となる人材の確保はより一層困難になっています。

介護需要と介護職員不足

近藤:

介護業界では、高齢化の進行により介護サービスへの需要が年々増加する一方で、労働人口は減少を続けており、需給ギャップが深刻化しています。具体的には、2025年時点で約22万人、2040年には約65万人の介護職員が不足すると予測されています。各事業者が人材確保に取り組む中、業界全体での人材不足という構造的な課題に直面しており、業界内にとどまらず、より広い層からの採用が求められる状況です。

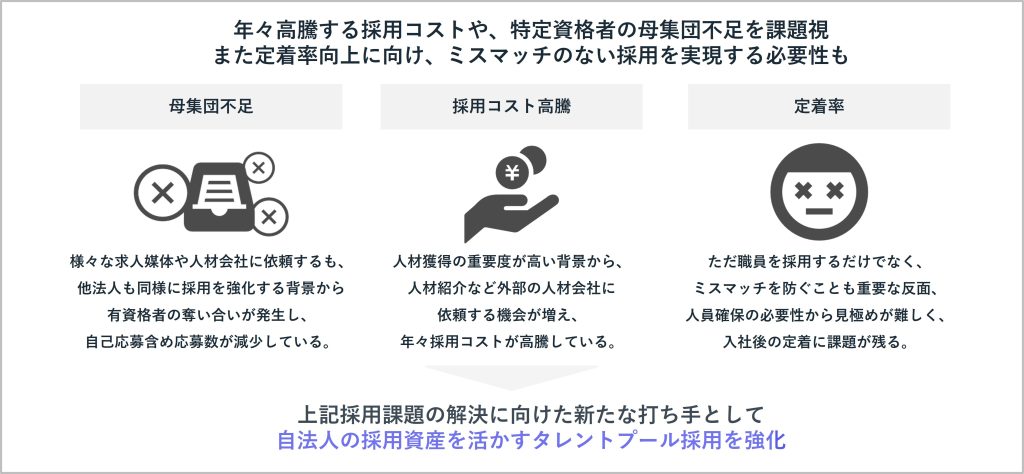

課題①:有資格者の母集団不足

有効求人倍率の観点からも、介護職の採用難易度は極めて高い水準にあります。全業種平均の有効求人倍率が2.3倍であるのに対し、介護職では6.0倍、看護職においては24.2倍という数値が示されており、有資格者を採用すること自体が困難な状況となっています。

課題②:勤続3年以内の離職率

採用後の定着についても課題は大きく、介護業界では約4割が入職から1年未満で離職、3年未満での離職率は約7割にのぼります。せっかく苦労して採用しても、多くの職員が短期間で離職してしまう実態があり、採用活動と並行して、定着・育成の仕組み強化も不可欠です。

このように「採用が難しい」「転職が少ない」「定着しづらい」という三重苦のなかで、どのように人材確保を進めていくかは、各社共通の課題です。

次のセッションでは、「タレントプール採用」がこの3つの共通課題に対してどのように有効かを、実際にタレントプール採用に取り組まれているとしわ会の安達様にお話しいただきます。

としわ会様のタレントプール採用

としわ会様の採用状況と課題

安達氏:

当法人では、退職分の人員補充とサービスの安定供給に向けた増員の両方を目的とし、年間でおよそ70名の採用を行っております。年代ごとに多少の傾向はあるものの、いずれの層でも人材確保の難易度は高くなってきていると感じています。

特に課題として大きいのが、有資格者の採用です。厚生労働省の発表にもあるように、介護業界全体で人材が減少しているなか、特定資格者の採用は年々厳しさを増しています。媒体や人材紹介会社を活用しても、他法人との競合が激化し、自己応募も含めた応募数そのものが減少傾向にあります。

また、採用活動の重要性が高まるにつれ、人材紹介会社など外部サービスへの依存も増加し、それに伴って採用コストも年々上昇しています。一方で、定着という観点では、ミスマッチの防止が重要であるものの、現場の人員確保を優先せざるを得ず、慎重な見極めが難しいというジレンマを抱えています。

こうした採用課題に対し、当法人では新たな取り組みとして、自法人でこれまでに蓄積してきた採用資産を活用する「タレントプール採用」の強化に踏み出しました。

「タレントプール採用」とは

安達氏:

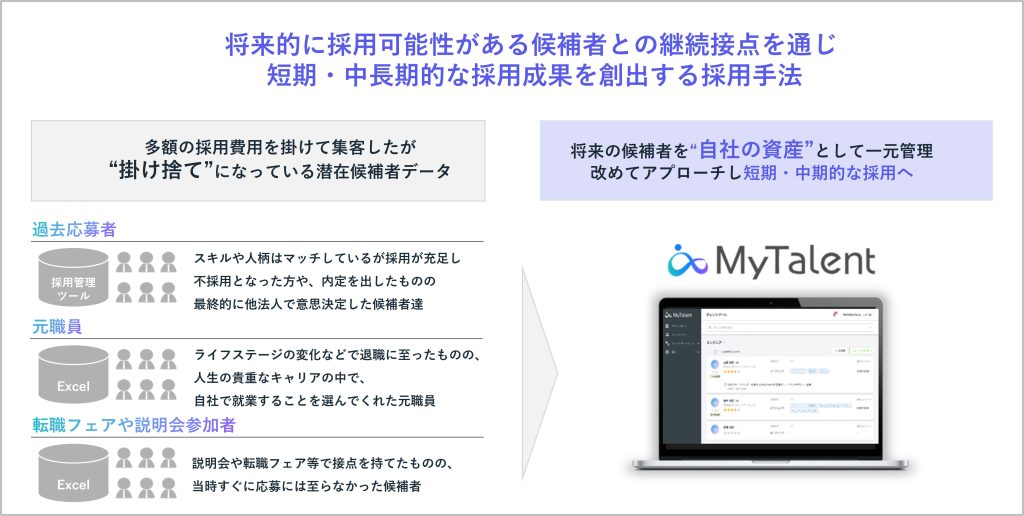

タレントプール採用とは、これまでに何らかの接点を持った候補者を、将来の採用機会に備えて蓄積・管理していく手法です。

当法人では、主に以下の3つの区分に該当する方々を対象としています。

1つ目は「過去の応募者」で、採用予定数を上回る応募があった際に、やむを得ず採用を見送った方や、内定を辞退された方が該当します。

2つ目は「元職員」で、結婚や転居などのライフスタイルの変化により、前向きな理由で退職された方を指します。

3つ目は「転職フェアや説明会等で接点はあったものの、当時は応募に至らなかった候補者」です。

これらの方々に共通するのは、「タイミングが異なれば、採用に至っていた可能性がある」という点です。当法人では、こうした接点を掛け捨てにせず、自社の採用資産としてMyTalent上で一元管理し、適切なタイミングで再アプローチを行い、短期的・中長期的に採用に繋げています。

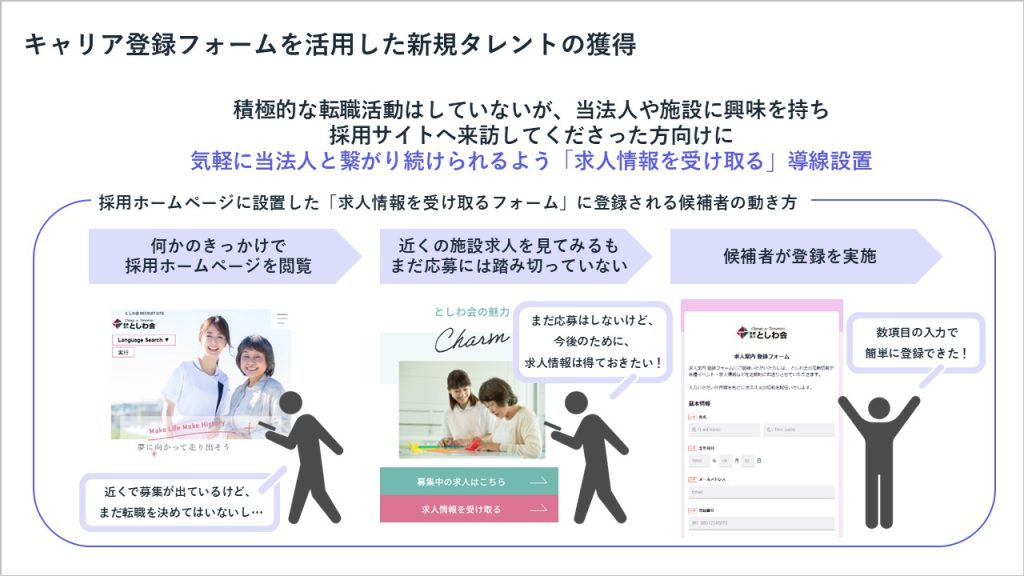

キャリア登録フォームを活用した新規タレントの獲得

安達氏:

過去の接点者とは別に、新たな候補者をタレントプールへ取り込む手段として活用しているのが、「キャリア登録フォーム」です。

当法人の採用ホームページには、「求人情報を受け取る」という導線を設けており、サイトを訪れた方が気軽に情報を受け取れるようになっています。これは、転職活動の初期段階にある方や、今すぐの転職を考えていない方とも関係性を築くきっかけとなり、将来的な採用候補者との継続的な接点づくりに寄与しています。

タレントプール採用の全体像と本部・施設の対応ポイント

安達氏:

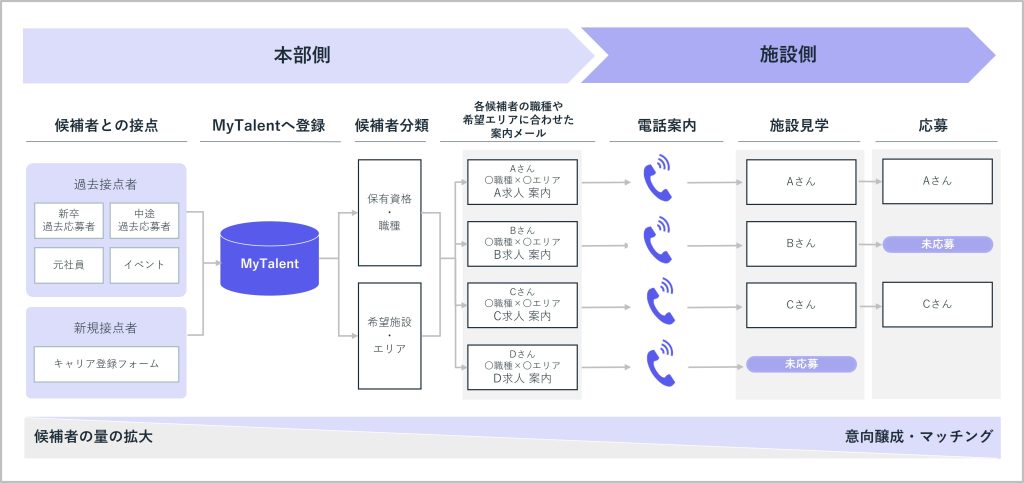

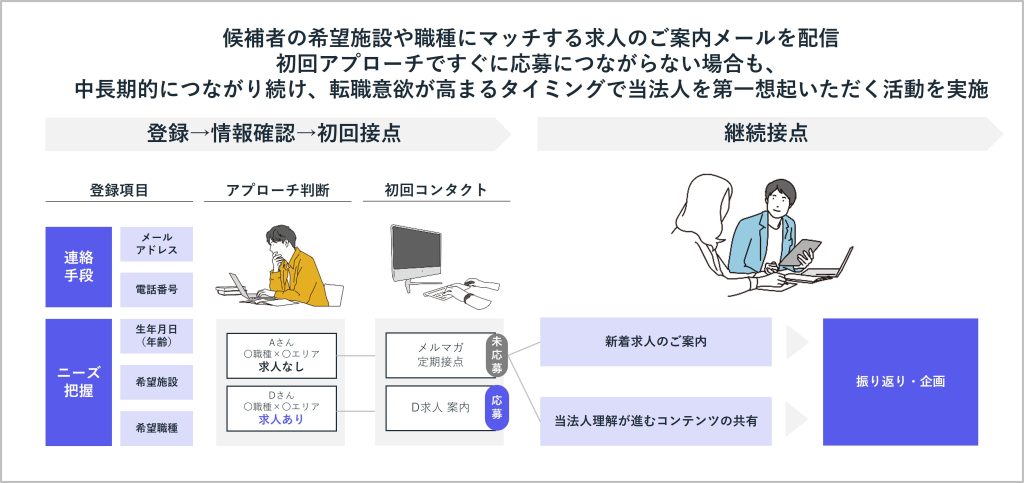

タレントプール採用の全体像は、過去に接点を持った方と、新たに接点を得た方の双方をMyTalentに登録・蓄積し、属性に応じた情報発信を行うという流れです。

具体的には、候補者を保有資格・職種・希望施設・エリアなどの観点で分類し、それぞれに適した内容の案内メールなどをお送りすることで意向の醸成を図ります。応募の意欲が高まった段階で、お電話でのご案内や施設見学につなげ、最終的な応募に至るという仕組みです。対応範囲については、本部と施設で役割を分担しています。

安達氏:

・本部での対応範囲とポイント

まず本部では、候補者にご入力いただくキャリア登録フォームの設計・設定を行います。

登録項目が多いと離脱率が高まる傾向があるため、氏名・メールアドレス・電話番号・生年月日・希望施設・希望職種の6項目に絞った、必要最低限の設問構成としています。

ご登録いただいた情報をもとに、アプローチの可否を本部で判断。希望条件に合致する求人がある場合は、施設側の担当者からお電話でご案内を差し上げ、施設の雰囲気や待遇などをご紹介しながら、応募意向の醸成につなげています。

一方で、該当する求人がない場合であっても、法人理解を深めていただけるよう、施設紹介や職員インタビューなどのコンテンツを定期的にメールで配信。「必要なときに思い出していただける関係づくり」に注力しています。

安達氏:

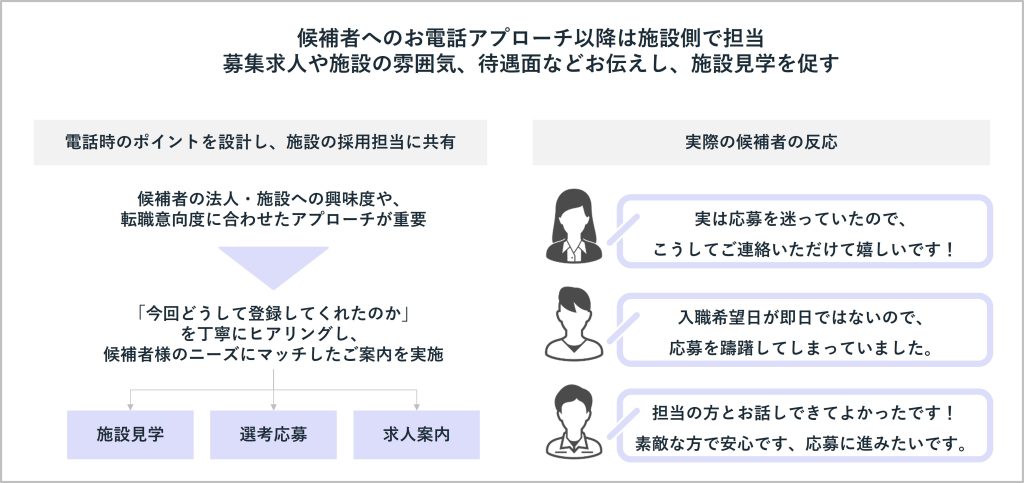

・施設での対応範囲とポイント

希望条件に合う求人がある場合、候補者への電話連絡やご案内は施設側が担当します。募集職種の内容や施設の雰囲気、待遇面などを丁寧にお伝えし、施設見学の促進や応募の後押しを行います。また、応募前の段階から「なぜ登録してくださったのか」「どのような情報を必要としているのか」といった候補者の視点に立った対話を重視しています。この姿勢は、採用後の定着にもつながる重要な取り組みであると考えています。

お電話でのご案内時には、

・求人情報だけが欲しかったという方

・応募前に一度施設を見学したいという方

・興味はあるが応募ボタンを押すのにハードルを感じていた方 など、反応はさまざまです。

中でも「話を聞いて安心できたので、ぜひ応募したい」とご応募につながるケースも多く、やはり“直接の対話”の有効性を強く感じています。以前、メールでヒアリングを実施していた時期もありましたが、返信率が伸びず、現在は電話による丁寧な聞き取りを基本としています。

タレントプール採用の成果

安達氏:

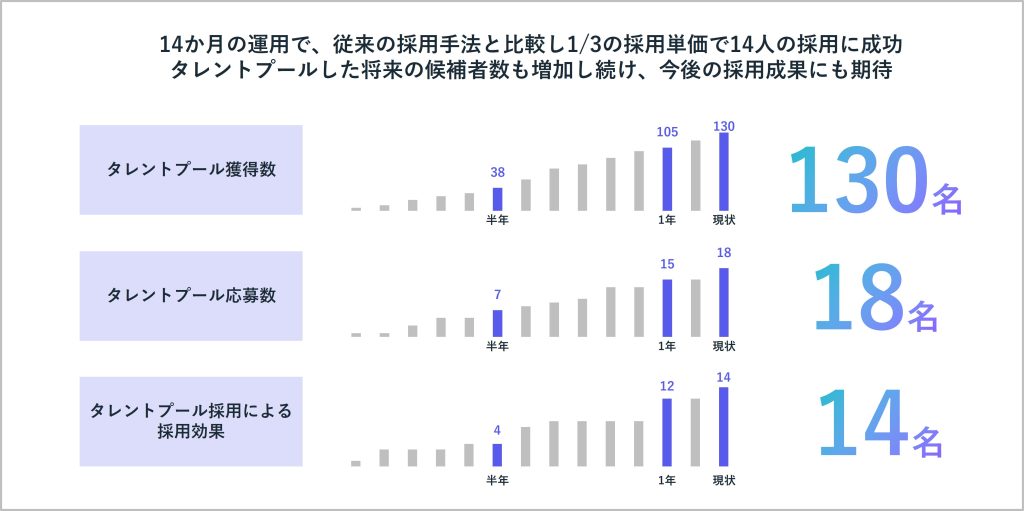

タレントプール採用の運用を開始してから約14か月が経過し、その成果についてもご報告いたします。まず、従来の採用手法と比較して、採用単価を約3分の1にまで抑えることができました。

また、タレントプールにはこれまでに130名の候補者を登録しており、そのうち18名からご応募をいただいております。さらに、セミナー当日時点で15名の方が採用決定に至っており、順調な成果が出始めています。

今後もプールされた将来の候補者数は増加が見込まれており、プール数が増えれば応募や決定も増えていきます。減ることは基本的にないので今後も継続的に成果につながるものと期待しています。

なぜ応募につながるのか

安達氏:

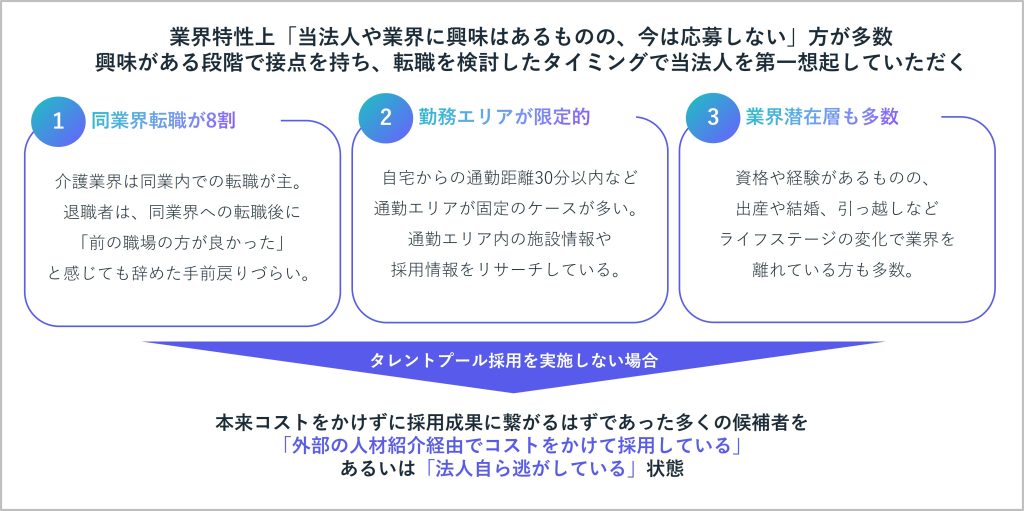

介護業界の特性上、「興味はあるが今すぐの応募には至らない」という方が多数である中で、興味がある段階で接点を持ち、転職を検討したタイミングで当法人を第一想起いただく状態を作ることが重要だと考えています。「なぜ興味があるのか?」また、「なぜ今すぐの応募に至らないのか」については、以下3点がポイントだと思っています。

1つ目は、転職者の約8割が同業界内での転職であるという点です。

同業内での転職がメインである中、退職者は転職後に「前の職場の方がよかった」と感じても戻りづらいという状況があり、興味はもっているものの応募しないという方がいらっしゃいます。

2つ目は、希望する通勤圏内(例:30分以内)で求人情報を、日常的にチェックしている方が一定数存在しているということです。

3つ目は、出産・育児・引っ越しなどの理由で一時的に業界を離れた方が、生活環境の変化により「もう一度働けるかもしれない」と思っている方が一定数いらっしゃいます。

こうした候補者に対して、転職を検討するタイミングで当法人を思い出してもらえるよう、継続的な接点を持つことが重要です。タレントプール採用を活用することで、これまで接点がありながら採用に至らなかった方を他の手段で再度獲得する必要がなくなり、結果として採用効率の向上に繋がります。

決定に繋がる候補者を逃さないためにも、興味がある段階で接点を持ち、転職を検討したタイミングで当法人を第一想起していただくこの取り組みは、やっておいて損のない施策だと考えています。

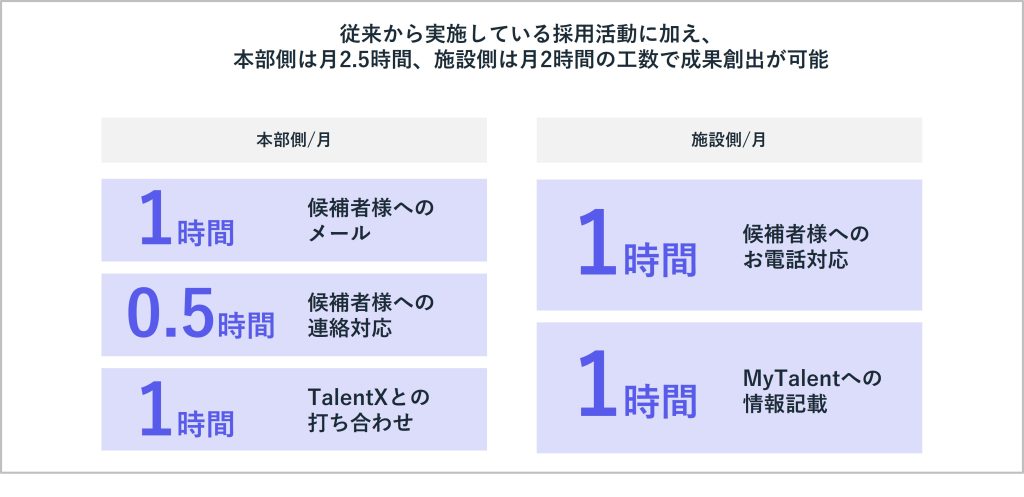

タレントプール採用の所要工数

安達氏:

タレントプール採用にかかる工数についてですが、結論から申し上げますと、非常に少ない負担で運用できています。

本部での対応としては、登録のあった候補者へのメール送信や返信対応、および電話対応などを含めても、月間でおおよそ1.5時間程度の工数にとどまっています。また、メルマガ等の配信に関しては、TalentXのご担当者と打ち合わせを行いながら進めており、この打ち合わせ時間も月に1時間程度です。さまざまな施策についてご提案・実行いただけるため、非常に助かっています。また、施設側での対応も、候補者への電話連絡および対応に約1時間、経過記録の記載に約1時間と、月合計で2時間程度に抑えられています。

このように、本部・施設ともに最小限のリソースで運用できており、非常に効率的な仕組みとして機能しています。

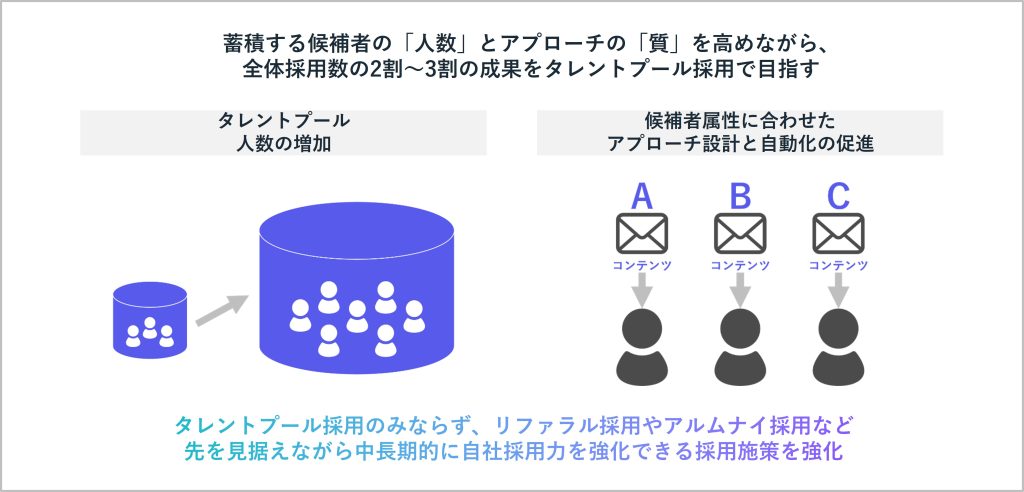

今後の展望

安達氏:

タレントプールの分母が増加すれば、それだけで母集団形成に大きく貢献し、最終的な採用数の拡大にもつながると考えています。たとえば、100名よりも500名の候補者にアプローチする方が、実際の採用決定数も増える可能性が高くなるのは明らかです。一方で、タレントプールが拡大するということは、多様な希望やニーズを持つ候補者が増えるということでもあります。そのため、候補者一人ひとりに対して、必要としている情報や適切なタイミングでの丁寧なアプローチが、これまで以上に重要になると感じています。一律的な対応では十分な成果は見込めません。

今後は、タレントプールの規模とアプローチの質をさらに高め、将来的には全体の採用のうち2〜3割をタレントプールから採用したいと考えています。現在の取り組みの継続により、その実現性は高いと見込んでいます。また、現在もTalentX社が提供するリファラル採用やアルムナイ採用といった手法を活用しており、今後も自社の採用力を一層強化し、ますます厳しくなる人材採用環境に対応していく方針です。

トークセッション&質疑応答

タレントプール施策を導入した理由

近藤:

まず初めにお伺いしたいのは、タレントプール施策を導入された背景についてです。当初、「人材紹介会社の活用を強化すべきでは」「ハローワークを中心にすべきでは」といったご意見もあったと伺っています。そのような中で、タレントプール施策を進めるというご判断に至った理由を教えていただけますか。

安達氏:

たとえば、募集人数が1名であるにもかかわらず、非常に魅力的な複数名のご応募があった場合、枠が限られているためにお断りせざるを得ないケースがありました。「もしタイミングが違っていれば、きっと採用していたであろう方々」との接点を、再度採用につなげたいという思いが以前からあり、過去接点者へのアプローチは課題の一つだと認識していました。

近藤:

現在では「人材不足」や「人的資本経営」といったキーワードも一般的になっていますが、御法人がタレントプール施策に取り組み始めたのは約2年前と、かなり早いタイミングだったと感じます。そのような中で、ツールを導入して本格的に取り組もうと判断された理由は何だったのでしょうか?

安達氏:

実は、これまでも応募から日が浅い方については、個別に連絡を差し上げるような対応を行っていました。ただ、全員に一律でアプローチできていたわけではなく、属人的な対応に限界を感じていました。

そのため、タレントプールをしっかりと運用していくには、ツールの導入が不可欠だと判断しました。加えて、MyTalentには、アクセス者の行動や関心度合いを可視化できるトラッキング機能が備わっており、「誰がどの程度興味を持っているのか」が見える化される点にも大きな魅力を感じました。アクセスがある=一定の関心がある、と捉えることができるため、的確なタイミングでアプローチできる点が導入の決め手のひとつとなりました。

タレントプール施策上申時について

近藤:

安達様ご自身が「ぜひ取り組むべき施策」としてタレントプール採用を推進された一方で、実際に社内で新たな施策を導入する際には、ご苦労もあったのではないでしょうか。特に、辞退者や退職者に対してアプローチを行うという点については、「去る者は追わず」という考え方を持つ方も少なくありません。こうした施策に対する理解を得るために、社内で上申された際、どのような声が上がり、どのような点にご苦労されたのかをお聞かせください。

安達氏:

ご指摘のとおり、新しい施策を導入する際には費用対効果が問われることが多く、特に「どの程度の期間で成果が出るのか」という点については、懸念の声もありました。実際、タレントプール施策については、短期的な成果が見えにくく、導入時点では「成果が出るかどうかは未知数」という状況でした。

そのため、費用や工数をかけてでも取り組むべき理由として、「中長期的な視点で見たときに、将来の採用力を強化できる施策である」という意義を丁寧に説明しました。いわゆる“今すぐ成果が見える施策”ではないからこそ、この点をどれだけ真剣に捉えられるかが、社内理解を得るためのカギだったと思います。

MyTalent導入後の所感について

近藤:

ここでは率直に、MyTalentをご導入いただいたご所感をお伺いできればと思います。実際に使ってみて、良い意味でのギャップや、ご期待に沿えなかった点などがあれば、ぜひ教えてください。

安達氏:

当初は、過去の応募者を対象にした中長期的な施策としてMyTalentの運用をスタートしました。実際、半年後に再度応募してくださるようなケースはあまりなく、想定以上に成果が見えるまでに時間がかかり、正直、運用初期は苦労した部分もありました。そうした中で、TalentXの担当者の方から「キャリア登録フォームを設置してみませんか」とご提案をいただき、当初は半信半疑ではありましたが試してみたところ、導入から3か月で3名の採用に成功しました。想定以上の成果が出たことに、大変驚きました。

タレントプールに登録していただく方は、すぐに転職を希望しているわけではない場合も多く、結果として中長期的な成果になる傾向があります。それでも「今の環境を変えたい」という気持ちを持っている方にとって、気軽に登録できるキャリア登録フォームの存在は、次の一歩を後押しする有効な手段となっているのだと実感しています。

安達氏:

また、個人的に非常に役立っていると感じているのが、「足あと機能」です。この機能を活用することで、いつアクセスされたか、どのページを閲覧されたか、といった情報が可視化され、アクセス頻度の高い方=興味度の高い方として、タイミングよくアプローチをかけられるようになりました。

介護業界という特性上、通勤可能なエリアが限られており、慎重に職場を選びたいと考えている方が多くいます。そういった方は法人のホームページを何度も訪問される傾向があり、その動きを把握できる足あと機能は非常に有効です。この機能があったからこそ、MyTalentを導入することを決めたといっても過言ではありません。

近藤:

ちなみに、「自社の知名度があまり高くない場合、そもそも自社サイトに訪れてもらえないのでは?」という声もよく耳にします。実際、知名度が高くない企業にとっても、自己応募導線の活用は有効だとお考えでしょうか?

安達氏:

私たちも名古屋市内での事業展開が中心で、全国的に見れば決して知名度が高い法人ではありません。

それでも、採用ホームページにアクセスしてくださる方は、わざわざ検索して“訪問してくださっている=興味関心が高い状態”にある方だと捉えています。そのような方がキャリア登録をしてくださることで、より応募につながりやすい接点が生まれると感じています。

広告など他の手段も併用しながら自己応募を獲得することもありましたが、MyTalentの導線を用いた施策は「やって損することは一切ない」と思っています。興味を持っていただいている段階でこちらからアプローチできるのは、非常に価値が高い施策だと実感しています。

タレントプール施策を始めるにあたっての最初のステップについて

近藤:

これからタレントプール施策を始めようとお考えの法人様に向けて、まず着手すべきポイントがあれば、ぜひアドバイスをお願いいたします。

安達氏:

施策をスタートする初期段階においては、まず「キャリア登録フォーム」の設置が非常に有効だと感じています。応募のハードルを下げ、気軽に情報登録していただける導線を用意することで、中長期的な成果を見込んでいた取り組みが、結果として短期的な採用成果にもつながるケースがありました。接点づくりの入り口として、まずはこの仕組みを整えることが重要だと思います。

繰り返しアプローチする際の「メッセージの工夫」について

近藤:

タレントプール施策を進める中で、同じ候補者に複数回メッセージを送ることもあるかと思います。その際、メッセージにはどのような工夫や変化を加えていらっしゃいますか?

安達氏:

求人情報のご案内など、一定のテンプレートを活用しているケースもありますが、候補者の方とある程度やりとりを重ねている場合には、それまでのコミュニケーション内容を踏まえた個別対応を心がけています。特に、何かしらのアクションをいただいた方には、その一つ一つの反応を大切にし、不安や疑問を少しずつ解消していけるよう丁寧な対応を意識しています。また、これまでアクションがなかった方に対しても、当法人でのイベント情報や新しい取り組みなどをご案内し、興味関心を引き出せるような内容をお送りしています。

こうした継続的な情報提供が、結果的に関係性の構築や応募意欲の喚起につながっていると実感しています。

監修者情報

監修 | TalentX Lab.編集部

この記事は株式会社TalentXが運営するTalentX Lab.の編集部が監修しています。TalentX Lab.は株式会社TalentXが運営するタレントアクイジションを科学するメディアです。自社の採用戦略を設計し、転職潜在層から応募獲得、魅力付け、入社後活躍につなげるためのタレントアクイジション事例やノウハウを発信しています。記事内容にご質問などがございましたら、こちらよりご連絡ください。