本ガイドはリファラル採用比率10%を達成した企業が、次のステージ進むために必要な「仕組み化」と「自動化」について詳しく解説しています。

単なる「制度構築」から、積極的に「仕掛ける」フェーズへの転換点に立つ企業の皆様に向けて、リファラルマーケティングオートメーションの全体像や導入効果、実践的なロードマップまでをご紹介します。

目次|リファラルマーケティングオートメーション完全ガイド

- 第1章:リファラル採用の”第二フェーズ”

「制度構築」フェーズから「仕掛ける」フェーズへの転換点について解説 - 第2章:なぜ仕組み化が必要か?

マーケティング視点で見た紹介行動のメカニズムと“思い出し”理論の紹介 - 第3章:「リファラルマーケティングオートメーション」とは?

定義と全体像、主要機能について詳しく解説 - 第4章:導入効果シミュレーション

シミュレーションの前提条件とフレームワーク、ROIモデルを紹介 - 第5章:よくある疑問Q&A

社員負荷、データプライバシー、などの疑問に回答 - 第6章:PoCから本格導入へのロードマップ

フェーズとスケジュール感、PoC設計テンプレートを提供

第1章:リファラル採用の”第二フェーズ”

リファラル採用は今、大きな転換点を迎えています。

初期フェーズの「制度を作る」段階から、より戦略的に「仕掛ける」段階へと進化を遂げつつあります。この章では、仕掛ける段階へと進化している「リファラル採用の”第二フェーズ”」について本質を理解し、組織が直面する課題と機会を明確にすることを目的に、転換点の持つ意味と、次のステージに進むための課題について解説します。

リファラル採用比率10%の壁を超えた企業が、次にどのような「姿」を目指すべきかを見ていきましょう。

リファラル採用の成功基準”10%の壁”とは

全体の採用人数に占めるリファラル採用比率10%の達成は、組織が紹介文化の「入口」に立ったことを意味します。これは基本的な制度設計と初期運用が成功したことを示す重要な指標ですが、この段階で満足してしまうと成長が停滞するリスクがあります。多くの企業が、まさにこの「10%の壁」で歩みを止めてしまっているのが現状といえるでしょう。

グローバルの先進企業では、全採用の35%以上をリファラルが占めており、この水準こそが、私たちが目指すべき次の目標となります。

第2章:なぜ仕組み化が必要か?

リファラル採用比率10%を達成した企業が直面する主な停滞要因として「個人頼み」「属人化」「通知忘れ」などが挙げられます。これらはいずれも、システム化されていない運用プロセスに起因するものです。

社員が「誰に声をかけるべきか」を想起できないという問題は深刻であり、人事担当者の工数不足により適切なタイミングで紹介依頼(通知)が実施できていないことが要因となっているケースが多く見られます。これらの課題を解決するには、マーケティングの視点を取り入れた「仕組み化」が不可欠だといえるでしょう。

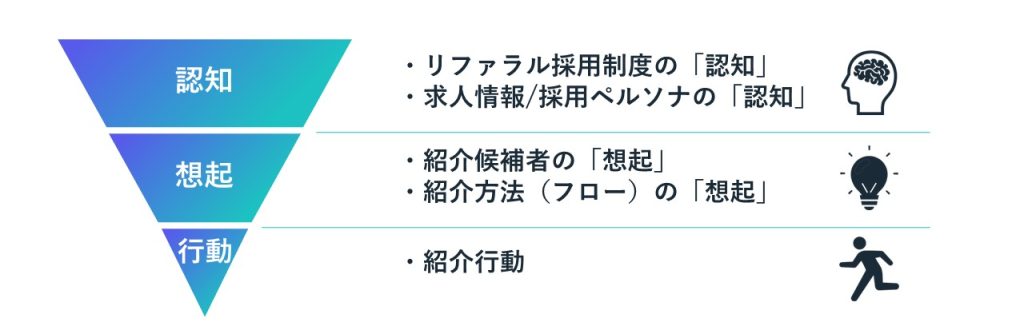

この章では、なぜ社員が自発的に紹介行動を取ることが難しいのかを解説しながら、次章以降でマーケティングオートメーションの考え方を応用することで、社員の「認知」「想起」「行動」までのプロセスを効果的に促進する方法を紹介します。

紹介が促進されない理由(メカニズム)とは?

リファラル採用を成功させるためには、マーケティング視点で紹介行動のメカニズムを理解することが重要です。紹介が促進されない理由として、人は「思い出す」ことが苦手であり、適切なタイミングで適切な紹介者を想起できないことが多いということが挙げられます。 なぜ社員が自発的に紹介行動を取ることが難しいのか理由をひもといていきます。

1.記憶のメカニズム(認知)

- エビングハウスの忘却曲線

心理学者ヘルマン・エビングハウス氏が行った実験では、意味のない音節を覚え、時間の経過とともにどれくらい忘れるかを測定しました。その結果をグラフ化したものが「忘却曲線」と呼ばれています。これによると、人は1時間後には56%の物事を忘れ、1日後には74%の物事を忘れてしまうという結果が示されています。

- コンテキスト依存記憶

人は、ある情報を学んだときの「状況(文脈)」と記憶を結びつけて覚える傾向があります。そのため、情報と同じ状況に置かれると記憶が呼び起こされやすくなる一方、関連する情報や文脈がないと記憶が想起されにくくなります。

リファラル採用においても同様で、日頃から求人情報や採用活動の話題に触れていないと、紹介制度の存在を思い出すきっかけがなく、結果として紹介行動が起こりにくくなります。

2.人脈の検索性(想起)

- 代表性ヒューリスティック

これは心理学者ダニエル・カーネマン氏とエイモス・トヴェルスキー氏によって提唱された、「典型的なイメージに基づいて判断してしまう」心理的な思考のクセを指します。人は物事を評価するときに、確率や客観的な情報よりも「いかにもそれらしい特徴」に引きずられやすい傾向があるということです。リファラル採用においても、求人情報を見ると「条件を完璧に満たす理想的な人」を思い浮かべやすく、その結果、実際にマッチする可能性のある人を見落としてしまうことがあります。

- 情報の「検索失敗」現象

これは記憶の中に情報が存在していても、思い出すための手がかりが曖昧だと、うまく想起できない状態を指します。心理学では「記憶の検索失敗」と呼ばれ、情報が記憶には保持されているものの、具体的なイメージや状況が結びついていないために取り出せない現象とされています。リファラル採用の場面でも同様で、社員の頭の中には知人や元同僚の情報があっても、 「誰を紹介すればいいか」という明確なペルソナや状況イメージが提示されないと、候補者が思い浮かばない(検索できない)ことがあります。

3.タイミングの問題(行動)

- 行動記憶と予定記憶の乖離/トリガーの欠如

行動記憶と予定記憶の乖離とは、「やろうと思ったこと」を実行に移せない現象です。忙しさや優先順位の低さによって忘れられ、トリガーがなければ紹介フローの各アクションが実行されません。

第3章:「リファラルマーケティングオートメーション」とは?

ここまで、マーケティング視点で社員の紹介行動「認知」「想起」「行動」までのプロセスを解説してきました。

本章では、「仕組み化」と「自動化」によって効果的に促進する方法をご紹介します。

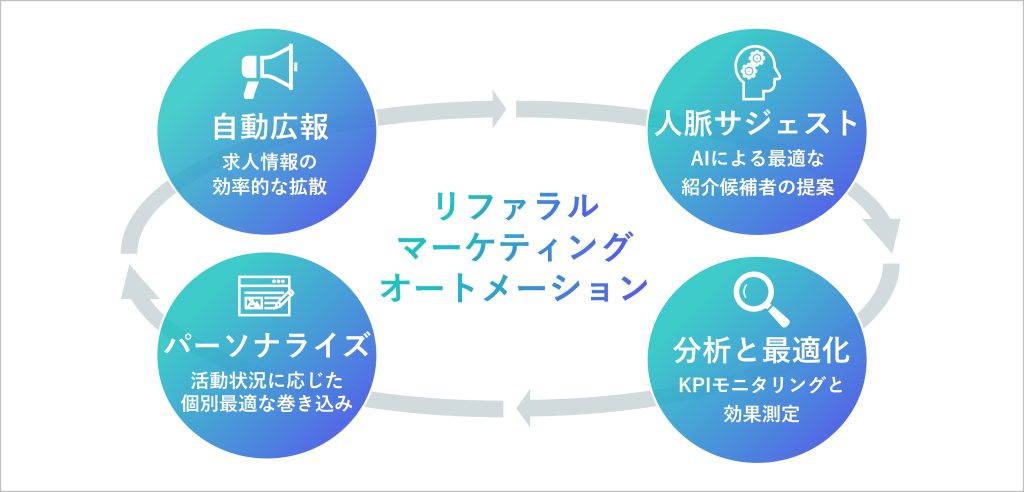

社員紹介の行動を“運まかせ”から“戦略的”に変える仕組み、それがリファラルマーケティングオートメーションです。

自動広報やAIによる候補者サジェスト、タイミングを逃さないリマインドによって、紹介活動を日常業務の中で自然に促進することが可能になります。これにより、最小の工数で最大の成果を実現します。

自動広報(求人情報の効率的な拡散)

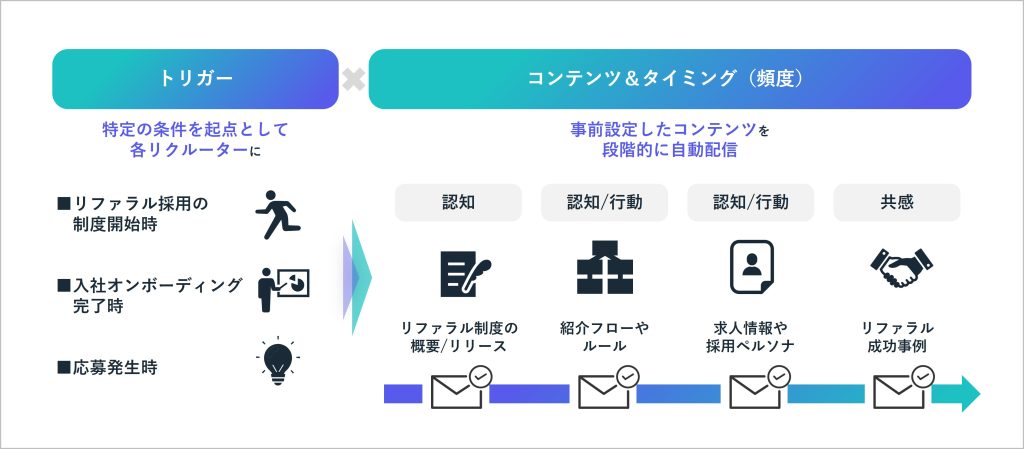

「自動広報」は、社内広報を自動で配信し紹介行動を促す仕組みです。「制度開始」「入社」など特定の条件をトリガーに、従業員に対して求人情報や自社ニュース等を自動で段階的に配信することが可能です。

パーソナライズ&メッセージ(活動状況に応じた個別最適な巻き込み)

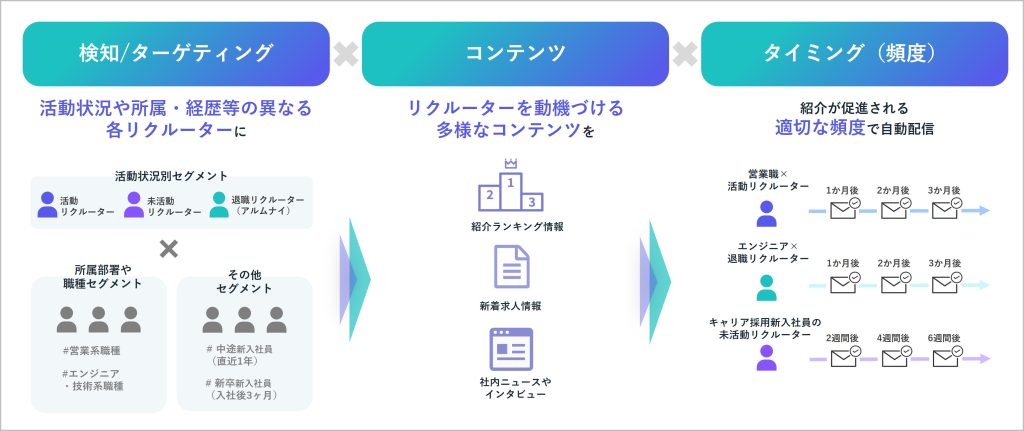

「パーソナライズ&メッセージ」は、社員一人ひとりに最適化された社内広報を自動で配信する仕組みです。職種や在籍期間に応じて、求人情報や自社ニュースをパーソナライズし、適切なタイミングで届けることで、紹介行動を自然に促進します。これにより、採用担当者の工数を削減しつつ、リファラル採用の活性化を実現します。

人脈サジェスト(AIによる最適な紹介候補者の提案)

人脈サジェストは、自動で求人ごとに設定された質問を社員に提示し、紹介候補となる人脈を可視化する仕組みです。「1年以上の法人営業経験がある知人はいますか?」といったYes/No形式の質問に答えるだけで、社員は気軽に自身の人脈を棚卸しすることが可能になります。回答結果をもとに、潜在的な紹介者を特定し、タイムリーにアプローチ可能となります。また、選択をするだけという簡単な仕組みにより紹介のハードルを下げることで、自然な紹介行動を促進します。

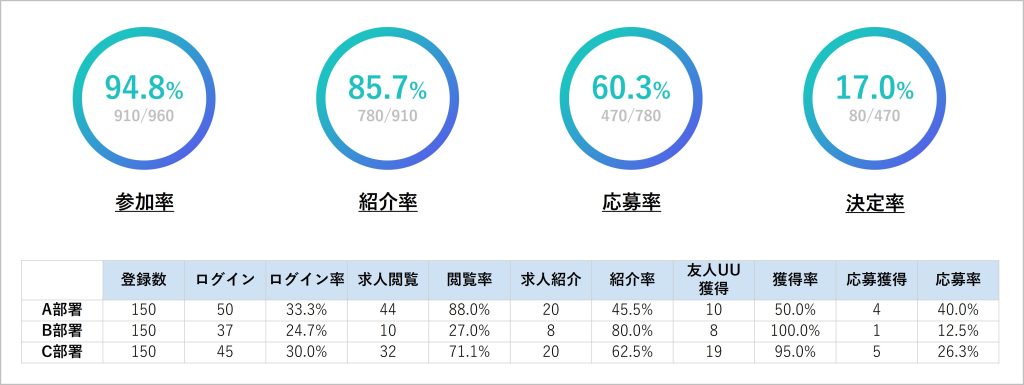

分析と最適化(KPIモニタリングと効果測定)

紹介数・応募数・選考進捗・採用数などのKPIをリアルタイムで可視化し、紹介者ごとの貢献度や行動傾向、職種や部署別の反応率などを分析しながら、ボトルネックの特定や打ち手の優先順位付けを行います。これにより、感覚や属人的な運用から脱却し、データドリブンで継続的に改善できるリファラル運用体制へと変革が可能になります。

第4章:導入効果シミュレーション

リファラルマーケティングオートメーションを導入する際には、具体的な効果を予測することが重要です。効果測定には、紹介数、応募数、採用数などの定量的効果と、工数削減による人的リソースの最適化や従業員エンゲージメントの向上という定性的効果の両方を考慮する必要があります。これらの指標を組み合わせることで、投資対効果(ROI)を正確に把握することができるでしょう。

本章では、シミュレーションの前提条件とフレームワークをご紹介します。

Before vs After 比較

データに基づいた定量的な効果の比較は、投資判断の重要な材料となります。手動運用とオートメーション導入後の運用効果を比較することで、リファラルマーケティングの真価が明らかになります。

一方で、定性的な効果な効果の比較からも重要な示唆が得られます。

たとえば、手動運用で行われるメール配信や、社内ポスター掲示などの施策は、一時的な効果にとどまり、継続的な紹介活動の維持が難しい場合が少なくありません。しかし、オートメーション導入後は、定期的なリマインドと個別最適化されたメッセージ配信により、紹介活動を継続的に促進し、持続的な成果を生み出すことが可能となります。

さらに、紹介数の増加だけでなく、人事部門の工数削減にも大きな効果があります。手動での管理や追跡作業が大幅に削減され、最大で約90%の工数を削減 が見込めます。その結果、より戦略的な業務に時間を割けるようになるといえるでしょう。

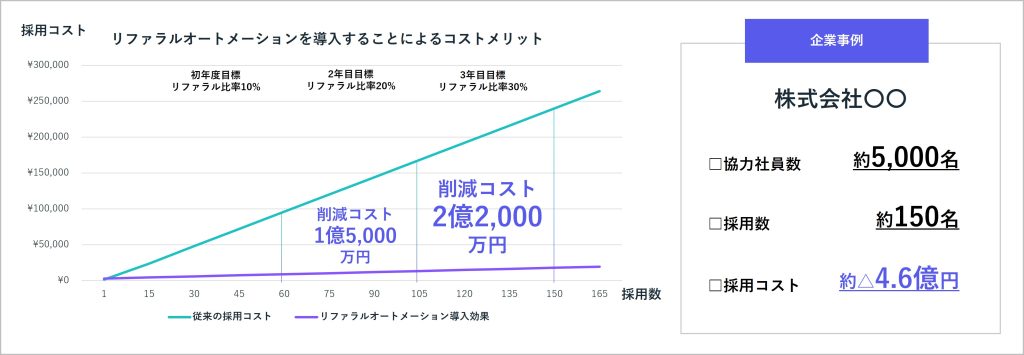

ROIモデルコスト(ライセンス+運用)と導入効果の回収モデル

リファラルマーケティングオートメーションは、導入初期にツール費や運用体制の構築など一定のコストが発生します。しかし、2年目以降は紹介行動が徐々に定着し、紹介数や採用数が安定して増加していきます。その結果、求人広告や人材紹介など外部チャネルへの依存が減少し採用コストも大幅に削減することができるでしょう。さらに、紹介依頼や候補者管理といった業務の自動化により、担当者の工数削減と業務の効率化も同時に進みます。 このように、初期は一時的にコストが先行しますが、2~3年目以降はコストを大きく上回る効果が得られる投資対効果の高いモデルです。

第5章:よくある質問Q&A

自動化による情報配信によって「とりあえず紹介する」という質の低下につながる可能性はありませんか?

A. 個人に合ったコンテンツ配信を行ったり、サジェスト機能によって求人毎にマッチした候補者の紹介につながるため紹介の質を高めることにも有効です。

サジェスト機能などによって、社員の人脈情報を活用するとなると、社内の個人情報管理ポリシーに抵触しないか心配です。

A. 人脈情報は社員の許諾を得た上で、限定的な範囲でのみ活用することをお勧めします。 自社の情報セキュリティポリシーに沿って、サジェスト機能をご活用ください。

リファラルマーケティングオートメーションを導入することで手法やチャネルの複雑性が高くなり運用に手間がかかるのではないでしょうか?採用担当者の負担は増えませんか?

A. 初期設定の工数は一定かかりますが、広報機能や人脈サジェスト機能など自動化されている機能がほとんどなので、担当者の負担増には及びません。ご安心ください。

第6章:PoCから本格導入へのロードマップ

リファラルマーケティングオートメーションの導入については、小規模なProof of Concept(PoC)から始め、結果を検証した上で全社展開へと段階的に本格導入していくのがおすすめです。

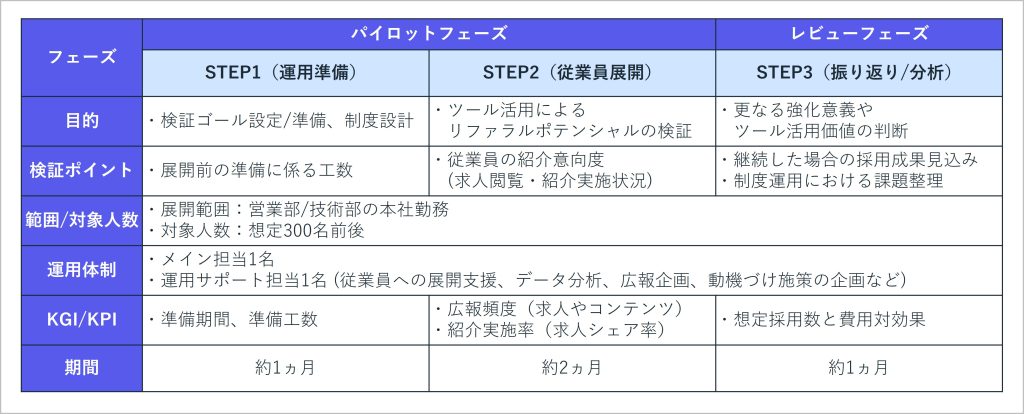

導入の典型的なロードマップは、「パイロット」「レビュー」「スケール」の3フェーズに分かれます。パイロットフェーズでは、特定の部門や人数を対象に限定的な導入を行い、効果を測定します。レビューフェーズでは、得られたデータを分析し、必要な調整を行います。最後のスケールフェーズで、全社への展開を進めていきます。

こうした導入ステップを踏まえ、本章ではPoCをどのように設計・実施していくかを具体的に見ていきましょう。

PoC設計テンプレート

上記はあくまでも一例となりますが、

STEP1では、運用準備としてフロー設計やツール整備、対象部門の巻き込みを行い、社員が自然に紹介できる環境を整えます。

STEP2では、従業員に展開し、実際の紹介数や反応率などのデータを蓄積します。

STEP3では、KPI分析と定性ヒアリングを通じて課題と改善点を明確化し、本格展開への意思決定を支援します。

PoC実施時の展開対象

「STEP1」にあたる展開範囲については、各セグメントごとに明確なメリット/デメリットが存在します。短期成果も見込みつつ、最終的な検証目的に沿って適切な展開範囲を設定することが重要です。

ここでは展開範囲と、それぞれに考えられるメリット・デメリットについてご紹介します。

≪階層別(役割別)に展開するA社の場合≫

展開範囲 : 課長以上の役職者 約300名

メリット : 全社展開前に役職者に浸透されることで、後々の展開がスムーズになる。

懸念 : 自部門の求人がない/採用対象のレイヤーが異なる等、短期成果に繋がらないケースも。

≪事業部別に展開するB社の場合≫

展開範囲 : 特定事業部 (採用注力部門 or 協力的な部門) 約500名

メリット : 管掌ルートが明確なため、社員への落とし込みがしやすい。同様の経験を持っている方とのつながりが多く、採用にもつながりやすい。

懸念 : 事業部門トップの協力が得られない場合、浸透しにくいケースがある。

≪職種別に展開するC社の場合≫

展開範囲 : 特定の職種 (ITエンジニア/ DXコンサルタント) 約300名

メリット : 自社の求人ニーズに最も沿った採用成果の実現が可能。事業部横断での紹介も発生。

懸念 : 事業部横断の巻き込みとなるため、登録促進の工数がかかる。

≪入社年次別に展開するD社の場合≫

展開範囲 : 2022年以降の キャリア入社者 約500名

メリット : 前職の繋がりが豊富なケースも多く、入社直後は意欲も高いため協力率が高く、早期に紹介が生まれる可能性が高い。

懸念 : 対象者が少ない場合は成果が限定的になる。

MyReferで始める「リファラルマーケティングオートメーション」

MyReferでは、ツールとコンサルティングの両面から、企業のリファラルオートメーションを促進することが可能です。

リファラル採用比率10%を達成した企業が次のステージに進むための「仕組み化」と「自動化」をご検討している企業様はぜひお気軽にお問合せください。

貴社の状況やお困り事に応じた個別のご相談も承っております。下記リンクからお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

監修 | TalentX Lab.編集部

この記事は株式会社TalentXが運営するTalentX Lab.の編集部が監修しています。TalentX Lab.は株式会社TalentXが運営するタレントアクイジションを科学するメディアです。自社の採用戦略を設計し、転職潜在層から応募獲得、魅力付け、入社後活躍につなげるためのタレントアクイジション事例やノウハウを発信しています。記事内容にご質問などがございましたら、こちらよりご連絡ください。